Усадьба ВОСКРЕСЕНКИ, Московская область, Наро-Фоминский район

Untitled Document

Летом 1840 г. в Воскресенском гостил Николай Платонович Огарев, который влюбился в Душеньку, вторую дочь Сухово-Кобылиных Душенька становится его Прекрасной Дамой, и он посвящает ей «Книгу любви». В 1841 г. старший сын Сухово-Кобылиных - Александр познакомился с француженкой Луизой Симон-Диманш, каждое лето они проводили в Воскресенском. Именно здесь Александр, автор трех пьес: "Свадьба Кречинского", "Дело" и "Смерть Тарелкина" чувствовал себя счастливым. Вскоре он убивает свою французскую невесту...

17 марта 2012 г.

Усадьба

ВОСКРЕСЕНКИ.

Бестужевы-Рюмины, Сухово-Кобылины, Глинские

М О С К О В С К А Я о б л а с т ь ...

... р а й о н Н А Р О - Ф О М И Н С К И Й

Село Воскресенское "впервые упоминается в писцовых книгах в 1627 г.". В 1701 г. в селе была построена церковь Воскресения Христова. В XVIII в. село принадлежало сподвижнику Петра I - Петру Михайловичу Бестужеву-Рюмину.

2. На юг от имения шла широкая березовая аллея протяженностью в одну версту, которая соединялась с дорогой общего пользования.

Его наследник - граф Михаил Петрович начинает строительство усадьбы. Планировка усадьбы основана на двух композиционных осях, из которых главная совпадает с осью дома, подъездной дороги и центральной аллеи парка. Вторая ось организует хозяйственную территорию: ее противоположный конец закреплялся зданием усадебной церкви. Воскресенская церковь принадлежала "к редкому типу двухъярусных центрических храмов с восьмилепестковым основанием".

3. Черная собака.

Двухэтажный кирпичный дом возводится на пересечении двух осей. На рубеже XVIII-XIX вв. на северо-востоке от дома строится кирпичный двухэтажный флигель для дворовых людей. Хозяйственный комплекс располагается в западной части усадьбы: конюшня, баня, дом управляющего и два амбара, возведенные в стиле позднего классицизма.

4. Детская площадка на пути к усадебному дому.

В первой трети XIX века усадьбу приобретает отставной полковник - Василий Андреевич Сухово-Кобылин. Храбрый офицер, потерявший глаз под Аустерлицем, женится на Марии Ивановне Шепелевой. Вторую часть своей жизни он проводит в любимой усадьбе, воспитывая двух сыновей и трех дочерей.

5. Главный усадебный дом.

Старшая дочь Сухово - Кобылиных Елизавета стала писательницей. Она получила блестящее домашнее образование. Ее учителем был профессор Московского университета Николай Иванович Надеждин. В усадьбе "на берегу прозрачной Десны, под ласковым летним солнцем вспыхнула ничем потом не закончившаяся любовь между учителем и ученицей".

6. Бабульки что-то обсуждают.

В 35 лет Елизавета Васильевна начала издавать свои книги под псевдонимом Евгения Тур. Первые ее произведения - повесть "Ошибка" и роман "Племянница", опубликованные в журнале "Современник", получили прекрасные отзывы. Ее сын - граф Евгений Андреевич Салиас де Турменин стал писателем, очень знаменитым в свое время.

7. Дом Сухово-Кобылина.

Летом 1840 г. в Воскресенском гостил Николай Платонович Огарев. И вновь теплое летнее солнце рождает прекрасное чувство: Николай Платонович влюбляется в Душеньку, вторую дочь Сухово-Кобылиных Душенька становится его Прекрасной Дамой, и он посвящает ей «Книгу любви». Счастливые влюбленные вместе встречали рассветы и катались верхом. Близость девушки, роскошная природа, река - все это нашло отражение в его стихотворениях:

Таким же воздухом дышал я над рекой,

Где вместе мы на берегу сидели,

Березы белые, склоняясь над водой,

Купали лист зеленый и шумели.

Тепло и радостно встречало утро нас,

И резво птички пели. Я глядел на вас.

8. Тимирязев Клементий Аркадьевич 1843 - 1920.

Он даже не рискнул признаться ей в любви, так как был женат. Положение у него было безвыходным. Николай Платонович решил уехать и развестись с женой. Свой последний вечер в усадьбе он запечатлел в стихах:

Уже было поздно: надо было мне

Пускаться в дальний путь. А мы сидели

Еще вдвоем. Я с ней не мог расстаться;

Мне был еще так дорог каждый миг,

В котором на нее глядеть я мог.

Ночное небо было в темных тучах,

И соловей в саду уныло пел.

9. Сосульки и колонны.

Увы, прекрасным мечтам не суждено было сбыться. Жена Огарева отказалась от развода. Душенька надеялась и ждала 8 лет. В 1846 г. Николай Платонович вновь приехал в Воскресенское. Но теперь все изменилось: у Душеньки был жених, Михаил Федорович Петрово - Соловово, и в ее отношениях к Огареву появилась некоторая натянутость.

10. Три колонны.

В замужестве Душенька была счастлива, она прожила долгую жизнь с любимым мужем и родила четверых сыновей и дочь. Душенька всегда помогала всем, кто нуждался в ее помощи. В деревне она навещала больных, готовила настойки по рецептам народной медицины, накладывала повязки и промывала раны. Душенька принадлежала к числу тех людей, о которых остаются только добрая память и приятные воспоминания.

11. Сухово-Кобылин был прогрессивным помещиком-предпринимателем, если так можно выразиться.

После замужества Душеньки, Огарев стал частым гостем в салоне Елизаветы Васильевны. Перед смертью он передал ей «Книгу любви» с просьбой подарить ее Душеньке. Душенька прочла эти стихотворения только через 35 лет после того, как они были написаны. С этой книгой она не расставалась до конца своих дней.

12. Ориентируясь на западных специалистов, молодой Сухово-Кобылин выписал из-за границы химика Бутена и вместе с ним приезжает в Воскресенское.

Третья дочь Сухово-Кобылиных - Софья была талантливой художницей-пейзажисткой. Князь Бестужев - Рюмин высоко ценил юную художницу: «Софья Васильевна писала хорошие ландшафты, она была очень образованной и умной; я любил сидеть у ее мольберта и слушать ее рассказы и суждения». Софья скончалась в возрасте 32-х лет.

13. Талантливые пьесы Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», «Смерть Тарелкина», «Дело» с успехом шли в театрах Москвы. А «Свадьба Кречинского» до сих пор идет в Малом театре столицы.

Младший сын Сухово - Кобылиных Иван был тяжело болен с младенчества и умер молодым.

14. Дорога к реке Десна.

В 1841 г. старший сын Сухово-Кобылиных - Александр познакомился с француженкой Луизой Симон-Диманш. Через год она стала его гражданской женой. В Воскресенском Луизу приняли хорошо. Александр Сухово-кобылин писал, что его подруга питала "глубокое уважение, и привязанность к его матери и сестре и была с ними в близкой дружбе".

15. Вид на главный дом со стороны реки.

Александр и Луиза жили в Москве, но каждое лето они проводили в Воскресенском. Именно здесь Александр чувствовал себя счастливым: "Солнце было уже низко, прямо против нас. Я сел, поцеловал ее за милые хлопоты и за мысль устроить мне чай. По ее белокурому лицу пробежало ясное выражение, которое говорит, что на сердце страх как хорошо. Я вдохнул в себя и воздух и тишину этой мирной картины и подумал - вот оно где мелькает и вьется, как вечерний туман, это счастье, которое иной едет искать в Москву, другой - в Петербург, третий - в Калифорнию. А оно вот здесь, подле нас вьется каждый вечер, когда заходит и восходит солнце, и вечерний пар оседает на цветы и зелень луговую".

16.

Но идиллия быстро закончилась. 10 ноября 1850 г. Парижский блеск Деманш погас, и Александр Васильевич увлекся известной в то время в аристократических кругах Надеждой Нарышкиной. Луиза безумно ревновала, устраивала скандалы и выслеживала неверного любовника. По всей видимости, именно один из таких скандалов во флигеле особняка, куда, кстати, приезжала и мадмуазель Нарышкина, закончился страшной трагедией.

17. Надпись на бараках.

7 ноября 1850 года Луиза исчезла из своей квартиры, а 9 ноября тело ее было обнаружено и опознано крепостными Сухово-Кобылина в сугробах у Ваганьковского кладбища. «Врачебный осмотр установил глубокий перерез горла и боковых сонных артерий, большую опухоль и кровоподтеки около левого глаза; рубцы, ссадины и кровоподтеки на левой руке от плеча к локтю и на левом боку, перелом трех ребер с раздроблением кости…»

18. Мост через Десну.

Полиция провела обыск, во флигеле были обнаружены пятна крови. Следствие затянулось на долгих шесть лет. К слову сказать, именно в это время в Сухово-Кобылине проснулся талант драматурга. Дело закончилось оправдательным приговором, точнее, было прекращено по приказу императрицы. Использовав все свои связи, Нарышкины добились, чтобы участие Надежды в следствии было ничтожным. Сама она поторопилась уехать за границу уже через месяц после начала следствия.

19. Река Десна.

Следствие продолжалось семь лет. Находясь под следствием, Александр Васильевич занялся литературой и написал три пьесы: "Свадьба Кречинского", "Дело" и "Смерть Тарелкина".

20. Из Внуково.

В 1857 г. Мария Ивановна Сухово-Кобылина обращается с письмом к императрице и добивается высочайшего приказа министру юстиции прекратить дело. Сухово - Кобылина приговорили лишь к церковному покаянию за любовную связь.

21. Река Десна.

Выйдя на свободу, Александр Васильевич продает любимую усадьбу купцу Ситникову. Воспоминания о прошлом мучили Сухово-Кобылина до его кончины в 1903 г. Свидетельства современников подтверждают, "с какой болью, с каким отчаянием переживал Сухово-Кобылин гибель любимой им женщины; свою единственную дочь он назвал именем погибшей.

22. Вид на усадьбу с другого берега Десны.

50 лет Сухово-Кобылин хранил тайну, и только практически перед смертью, в 1901 году, он признался в убийстве своей любовницы. Признал он и то, что его слуги взяли всю вину на себя под жестокими пытками, над ними учиненными… Тайной осталось только то, какую роль - свидетельницы или соучастницы - сыграла во всем этом Нарышкина. Очень запутаны сведения о том, кому принадлежал дом № 9 до Сухово-Кобылиных. По одним сведениям, капитану Кречетникову, по другим - Е. А. Нарышкиной, разбившей на бывшей Сенной площади сквер. Правда, согласно еще одному источнику, сад рассадила не Елена Александровна, а Софья Павловна Нарышкина.

23. Река Десна.

В 1904 году владелицей главного дома усадьбы, где сейчас располагается Правление совхоза Птичное, стала Мария Петровна Глинская, жена почетного потомственного гражданина Василия Петровича Глинского.

24. Ближе к речке Десна находились две обширные поляны, на которых С.В.Глинский в летнее время часто устраивал развлечения, торжества для своих гостей.

В их семье были дети: сыновья Борис, Петр, Сергей и дочь Настя. Одному из сыновей, Сергею Васильевичу Глинскому, и достался господский дом, которым он владел до 1917 года.

25. Рядом с рекой видны последние старые черные липы.

Надо сказать, что родословная Глинских знаменитая и уходит вглубь истории. Глинские, два брата Михаил и Василий, - крупные украинские магнаты конца ХV- начала ХVI веков.

26. Усадебная аллея вдоль реки.

Вначале они были подвластны Литовскому великому княжеству, после 1508 г.- московским боярам.Братья владели городами: Глинском, Полтавой, Туровом и прилегающими к ним обширными земельными угодьями. Князь Михаил Глинский был видным полководцем, возглавил восстание против владычества Литвы.

27. Свалка.

После поражения Глинские бежали в Москву, где получили обширные земельные угодья и заняли лучшие места в рядах боярства. Дочь Василия Глинского Елена стала женой великого князя Московского Василия III и матерью Ивана IV Грозного. Возглавляя (1533-1538 гг.) правительство, она энергично противостояла попыткам бояр захватить власть и была,как подозревали, ими отравлена.

28. Одна из пяти приусадебных аллей.

Но вернемся в начало ХХ века. Последний из рода Глинских - Сергей Васильевич Глинский имел более 300 десятин лесных угодий и более 200 десятин обрабатываемой земли.

29. Воробей.

Лесной массив, принадлежащий помещику, находился на юге между деревнями Кукшево, Поляны и Пучково. Жил он главным образом во Франции, а в имение приезжал в погожие летние дни отдохнуть, нанести визиты именитым соседям, принять у себя гостей. Сергея Васильевича мало интересовало сельское хозяйство, его больше привлекал лес, где барин частенько устраивал охоты, стреляя перепелов на клоковских полях.

30. Снеговик.

Для охраны леса в глубине его была построена сторожка, в которой жил лесник Фролов Андрей (по воспоминаниям старожилов, человек недюжинной силы и гигантского роста). Он не только охранял лес от вырубки, но и не разрешал рыбную ловлю в прудах, которые были расположены невдалеке от сторожки (так называемые Дальние пруды), расположенные за деревней Поповка. В отсутствии графа полновластным хозяином имения оставался управляющий Цауне Петр Иванович.

31. Окна.

Скорее всего, округа (Подольский уезд, а позднее Наро-Фоминский район)служила ему просто местом для отдыха и охоты. Основные денежные доходы помещик получал от продукции Божедомского стекольного завода, который находился в городе Клин (совладельцем завода был также его брат).

32. Окна 2.

Красивый барский дом в ГППЗ «Птичное» и сейчас является образцом зодчества. Построен он в 1875 году. Вначале он принадлежал помещику Александру Васильевичу Сухово-Кобылину - известному драматургу, философу, математику и инженеру.

33. После революции в усадебном доме расположилась дирекция совхоза "Птичное".

К счастью, время и люди пощадили дом, но многие барские строения, окружавшие его когда-то, разрушены. Конечно, это - естественный процесс, новое приходит на смену старому и, думается, будет интересно хотя бы мысленно перенестись в то далекое время, прогуляться по кольцевой аллее вокруг дома. Затем пройтись по одной из пяти приусадебных аллей, которые веером расходились в разные стороны.

34. Кирпичный двухэтажный флигель для дворовых людей.

Если идти на запад в сторону бронетанкового ремонтного завода. С правой стороны был деревянный дом (в нем жил агроном). Далее два склада и ледник. Рядом находится двухэтажный каменный дом (в настоящее время лаборатория). Здесь жил управляющий имением Цауне Петр Иванович. На первом этаже была контора. За небольшим овражком стоял деревянный сарай для хранения саней, а также одноэтажное кирпичное здание с мезонином (конюшня и коровник).

35. Флигель и главный дом.

Далее - восьмигранный деревянный сарай. Углы его представляли собой кирпичные столбы толщиной в 2,5 метра и высотой до 3,5 аршин. Внутри был установлен большой деревянный круг с набитым на нем по радиусу брусками. Рядом ходила лошадь и приводила его в движение. Круг через систему железных валов и чугунных шестерен приводил в движение поршень водяного насоса, качавшего воду из реки Десна в баки для нужд скотного двора.

36. Главный дом.

По левую сторону от дороги находилось одноэтажное кирпичное здание, где размещались шорная, столярная и плотницкие мастерские. Далее за овражком кирпичное двухэтажное здание (бывший крахмалопаточный завод Сухово-Кобылиных). При Глинском оно уже было полуразрушено, а в подвале хранилась кормовая свекла и другие корма для лошадей и коров.

37. Сарай.

С южной стороны здания находилось кирпичное одноэтажное строение - котельная паточного завода, рядом с ней - прямоугольной формы дымоходная труба высотой 12-15 метров. Немного восточнее этой котельной была кузница на два горна. Здание котельной и труба были разобраны в начале 1929 года. С восточной стороны рядом с имением находится и поныне двухэтажный каменный дом.

38. Первым управляющим совхоза Птичное был Петр Иванович Цауне (бывший управляющий усадьбы у помещика С.В.Глинского)

Местность вокруг имения, домов и разных хозяйственных построек была совсем другая, нежели та, что мы видим сейчас. Жаль, что она не запечатлена на фотографии, но при известном воображении многое можно себе представить.

39. Местные росписи.

С северной стороны имения раскинулся густой липовый парк. Ближе к речке Десна находились две обширные поляны, на которых С.В.Глинский в летнее время часто устраивал развлечения, торжества для своих гостей. Играл духовой оркестр, ярко одетые мужчины и женщины веселились, танцевали и пели. Крестьянам сюда заходить запрещалось.

40.

Они собирались на высоком левом берегу и любовались празднеством. Рядом с парком был пруд, его зеркало - примерно один гектар. Пруд этот, окруженный раскидистыми ветлами, хорошо помнят местные жители, ибо он был ликвидирован сравнительно недавно в 1961-1962 гг.

41. Народное творчество.

Прямо на юг от имения шла широкая березовая аллея протяженностью в одну версту, которая соединялась с дорогой общего пользования. К востоку в сторону небольшой церкви Воскресения проложена широкая аллея и обсажена декоративным кустарником.

42. Кондиционер.

Она всегда была ухожена и посыпана желтым песком. С правой стороны - лес (липа, береза), который подступал к помещичьей усадьбе. В овраге, отделяющем усадьбу от села Воскресенское, жили барсуки. На фото - фотография этой церкви, построенной в Воскресенках - ныне Поповка, в 1601 году и разрушенной в 1936 году.

43. Декор.

В первые годы существования Советской власти усадьба С.В.Глинского никем не охранялась, и крестьяне близлежащих деревень многое растащили для своих нужд. В начале 1918 года руководство Красно-Пахорской волости Подольского уезда Московской губернии предложили крестьянам деревень Рожново, Горчаково и Уварово взять для обработки 200 десятин пахотных земель, принадлежавших С.В.Глинскому.

44. Окно.

Первым управляющим совхоза был Петр Иванович Цауне (бывший управляющий у помещика С.В.Глинского). В 1925-1927 гг. его сменил Ипполит Каземирович Родевальд, латыш по национальности.

45. Сосулька.

После революции в усадебном доме расположилась дирекция совхоза "Птичное". Это спасло усадьбу от разрушения. В 1938 г. взорвали Воскресенскую церковь. До наших дней от старого парка сохранились старые лиственницы, пихты, липовая объездная аллея и один из копаных прудов. По берегам реки разрослись и сомкнулись кронами ивы. Огромная ива склонилась к самой воде, - возможно, та самая, на которой любила сидеть Душенька с книгой в руках. В целом памятник усадебного искусства XVIII-XIX вв. хорошо сохранил свою планировку и основные сооружения.

46. "ПТИЧНОЕ".

47.

48.

49. Забытая варежка.

50. Въездные ворота.

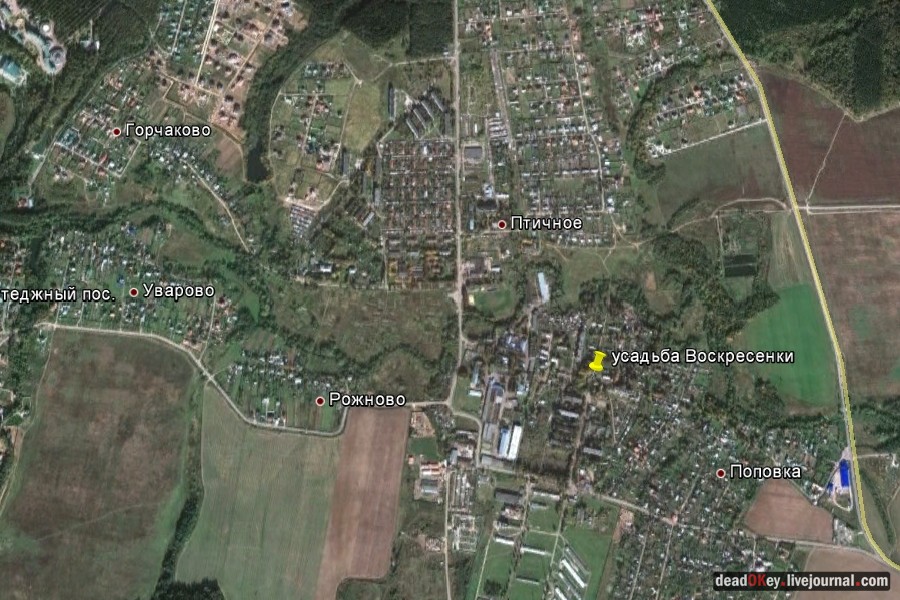

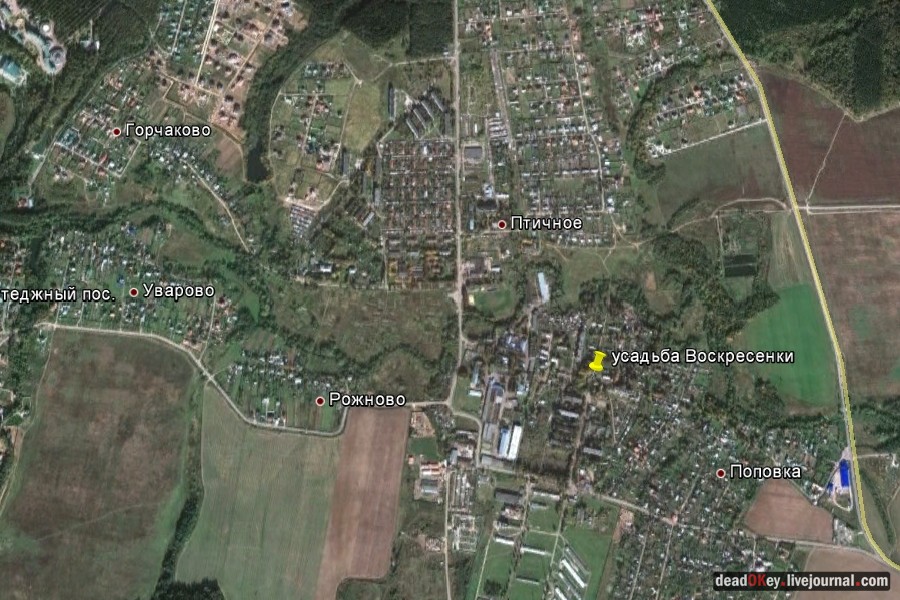

Старые карты

1766 год.

1821 год.

1860 год.

1878 год.

1925 год.

1928 год.

1931 год.

1939 год.

1955 год.

1780 год.

2006 год.

Google

Старые фотографии

начало XX века

начало XX века

начало XX века

начало XX века

начало XX века

начало XX века

начало XX века

Ссылки на Panoramio и Google Earth http://www.panoramio.com/Воскресенки

http://www.panoramio.com/photo/68908143

Ссылки http://www.ptichnoe-ppz.ru/history.htm http://www.hist-sights.ru/gallery/estates/album-12783/ http://www.flickr.com/photos/deadokey/sets/72157629618788285/ http://www.suhovokobilin.org.ru/

Спасибо, есть что добавить?

Летом 1840 г. в Воскресенском гостил Николай Платонович Огарев, который влюбился в Душеньку, вторую дочь Сухово-Кобылиных Душенька становится его Прекрасной Дамой, и он посвящает ей «Книгу любви». В 1841 г. старший сын Сухово-Кобылиных - Александр познакомился с француженкой Луизой Симон-Диманш, каждое лето они проводили в Воскресенском. Именно здесь Александр, автор трех пьес: "Свадьба Кречинского", "Дело" и "Смерть Тарелкина" чувствовал себя счастливым. Вскоре он убивает свою французскую невесту...

17 марта 2012 г.

Усадьба

ВОСКРЕСЕНКИ.

Бестужевы-Рюмины, Сухово-Кобылины, Глинские

М О С К О В С К А Я о б л а с т ь ...

... р а й о н Н А Р О - Ф О М И Н С К И Й

Село Воскресенское "впервые упоминается в писцовых книгах в 1627 г.". В 1701 г. в селе была построена церковь Воскресения Христова. В XVIII в. село принадлежало сподвижнику Петра I - Петру Михайловичу Бестужеву-Рюмину.

2. На юг от имения шла широкая березовая аллея протяженностью в одну версту, которая соединялась с дорогой общего пользования.

Его наследник - граф Михаил Петрович начинает строительство усадьбы. Планировка усадьбы основана на двух композиционных осях, из которых главная совпадает с осью дома, подъездной дороги и центральной аллеи парка. Вторая ось организует хозяйственную территорию: ее противоположный конец закреплялся зданием усадебной церкви. Воскресенская церковь принадлежала "к редкому типу двухъярусных центрических храмов с восьмилепестковым основанием".

3. Черная собака.

Двухэтажный кирпичный дом возводится на пересечении двух осей. На рубеже XVIII-XIX вв. на северо-востоке от дома строится кирпичный двухэтажный флигель для дворовых людей. Хозяйственный комплекс располагается в западной части усадьбы: конюшня, баня, дом управляющего и два амбара, возведенные в стиле позднего классицизма.

4. Детская площадка на пути к усадебному дому.

В первой трети XIX века усадьбу приобретает отставной полковник - Василий Андреевич Сухово-Кобылин. Храбрый офицер, потерявший глаз под Аустерлицем, женится на Марии Ивановне Шепелевой. Вторую часть своей жизни он проводит в любимой усадьбе, воспитывая двух сыновей и трех дочерей.

5. Главный усадебный дом.

Старшая дочь Сухово - Кобылиных Елизавета стала писательницей. Она получила блестящее домашнее образование. Ее учителем был профессор Московского университета Николай Иванович Надеждин. В усадьбе "на берегу прозрачной Десны, под ласковым летним солнцем вспыхнула ничем потом не закончившаяся любовь между учителем и ученицей".

6. Бабульки что-то обсуждают.

В 35 лет Елизавета Васильевна начала издавать свои книги под псевдонимом Евгения Тур. Первые ее произведения - повесть "Ошибка" и роман "Племянница", опубликованные в журнале "Современник", получили прекрасные отзывы. Ее сын - граф Евгений Андреевич Салиас де Турменин стал писателем, очень знаменитым в свое время.

7. Дом Сухово-Кобылина.

Летом 1840 г. в Воскресенском гостил Николай Платонович Огарев. И вновь теплое летнее солнце рождает прекрасное чувство: Николай Платонович влюбляется в Душеньку, вторую дочь Сухово-Кобылиных Душенька становится его Прекрасной Дамой, и он посвящает ей «Книгу любви». Счастливые влюбленные вместе встречали рассветы и катались верхом. Близость девушки, роскошная природа, река - все это нашло отражение в его стихотворениях:

Таким же воздухом дышал я над рекой,

Где вместе мы на берегу сидели,

Березы белые, склоняясь над водой,

Купали лист зеленый и шумели.

Тепло и радостно встречало утро нас,

И резво птички пели. Я глядел на вас.

8. Тимирязев Клементий Аркадьевич 1843 - 1920.

Он даже не рискнул признаться ей в любви, так как был женат. Положение у него было безвыходным. Николай Платонович решил уехать и развестись с женой. Свой последний вечер в усадьбе он запечатлел в стихах:

Уже было поздно: надо было мне

Пускаться в дальний путь. А мы сидели

Еще вдвоем. Я с ней не мог расстаться;

Мне был еще так дорог каждый миг,

В котором на нее глядеть я мог.

Ночное небо было в темных тучах,

И соловей в саду уныло пел.

9. Сосульки и колонны.

Увы, прекрасным мечтам не суждено было сбыться. Жена Огарева отказалась от развода. Душенька надеялась и ждала 8 лет. В 1846 г. Николай Платонович вновь приехал в Воскресенское. Но теперь все изменилось: у Душеньки был жених, Михаил Федорович Петрово - Соловово, и в ее отношениях к Огареву появилась некоторая натянутость.

10. Три колонны.

В замужестве Душенька была счастлива, она прожила долгую жизнь с любимым мужем и родила четверых сыновей и дочь. Душенька всегда помогала всем, кто нуждался в ее помощи. В деревне она навещала больных, готовила настойки по рецептам народной медицины, накладывала повязки и промывала раны. Душенька принадлежала к числу тех людей, о которых остаются только добрая память и приятные воспоминания.

11. Сухово-Кобылин был прогрессивным помещиком-предпринимателем, если так можно выразиться.

После замужества Душеньки, Огарев стал частым гостем в салоне Елизаветы Васильевны. Перед смертью он передал ей «Книгу любви» с просьбой подарить ее Душеньке. Душенька прочла эти стихотворения только через 35 лет после того, как они были написаны. С этой книгой она не расставалась до конца своих дней.

12. Ориентируясь на западных специалистов, молодой Сухово-Кобылин выписал из-за границы химика Бутена и вместе с ним приезжает в Воскресенское.

Третья дочь Сухово-Кобылиных - Софья была талантливой художницей-пейзажисткой. Князь Бестужев - Рюмин высоко ценил юную художницу: «Софья Васильевна писала хорошие ландшафты, она была очень образованной и умной; я любил сидеть у ее мольберта и слушать ее рассказы и суждения». Софья скончалась в возрасте 32-х лет.

13. Талантливые пьесы Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», «Смерть Тарелкина», «Дело» с успехом шли в театрах Москвы. А «Свадьба Кречинского» до сих пор идет в Малом театре столицы.

Младший сын Сухово - Кобылиных Иван был тяжело болен с младенчества и умер молодым.

14. Дорога к реке Десна.

В 1841 г. старший сын Сухово-Кобылиных - Александр познакомился с француженкой Луизой Симон-Диманш. Через год она стала его гражданской женой. В Воскресенском Луизу приняли хорошо. Александр Сухово-кобылин писал, что его подруга питала "глубокое уважение, и привязанность к его матери и сестре и была с ними в близкой дружбе".

15. Вид на главный дом со стороны реки.

Александр и Луиза жили в Москве, но каждое лето они проводили в Воскресенском. Именно здесь Александр чувствовал себя счастливым: "Солнце было уже низко, прямо против нас. Я сел, поцеловал ее за милые хлопоты и за мысль устроить мне чай. По ее белокурому лицу пробежало ясное выражение, которое говорит, что на сердце страх как хорошо. Я вдохнул в себя и воздух и тишину этой мирной картины и подумал - вот оно где мелькает и вьется, как вечерний туман, это счастье, которое иной едет искать в Москву, другой - в Петербург, третий - в Калифорнию. А оно вот здесь, подле нас вьется каждый вечер, когда заходит и восходит солнце, и вечерний пар оседает на цветы и зелень луговую".

16.

Но идиллия быстро закончилась. 10 ноября 1850 г. Парижский блеск Деманш погас, и Александр Васильевич увлекся известной в то время в аристократических кругах Надеждой Нарышкиной. Луиза безумно ревновала, устраивала скандалы и выслеживала неверного любовника. По всей видимости, именно один из таких скандалов во флигеле особняка, куда, кстати, приезжала и мадмуазель Нарышкина, закончился страшной трагедией.

17. Надпись на бараках.

7 ноября 1850 года Луиза исчезла из своей квартиры, а 9 ноября тело ее было обнаружено и опознано крепостными Сухово-Кобылина в сугробах у Ваганьковского кладбища. «Врачебный осмотр установил глубокий перерез горла и боковых сонных артерий, большую опухоль и кровоподтеки около левого глаза; рубцы, ссадины и кровоподтеки на левой руке от плеча к локтю и на левом боку, перелом трех ребер с раздроблением кости…»

18. Мост через Десну.

Полиция провела обыск, во флигеле были обнаружены пятна крови. Следствие затянулось на долгих шесть лет. К слову сказать, именно в это время в Сухово-Кобылине проснулся талант драматурга. Дело закончилось оправдательным приговором, точнее, было прекращено по приказу императрицы. Использовав все свои связи, Нарышкины добились, чтобы участие Надежды в следствии было ничтожным. Сама она поторопилась уехать за границу уже через месяц после начала следствия.

19. Река Десна.

Следствие продолжалось семь лет. Находясь под следствием, Александр Васильевич занялся литературой и написал три пьесы: "Свадьба Кречинского", "Дело" и "Смерть Тарелкина".

20. Из Внуково.

В 1857 г. Мария Ивановна Сухово-Кобылина обращается с письмом к императрице и добивается высочайшего приказа министру юстиции прекратить дело. Сухово - Кобылина приговорили лишь к церковному покаянию за любовную связь.

21. Река Десна.

Выйдя на свободу, Александр Васильевич продает любимую усадьбу купцу Ситникову. Воспоминания о прошлом мучили Сухово-Кобылина до его кончины в 1903 г. Свидетельства современников подтверждают, "с какой болью, с каким отчаянием переживал Сухово-Кобылин гибель любимой им женщины; свою единственную дочь он назвал именем погибшей.

22. Вид на усадьбу с другого берега Десны.

50 лет Сухово-Кобылин хранил тайну, и только практически перед смертью, в 1901 году, он признался в убийстве своей любовницы. Признал он и то, что его слуги взяли всю вину на себя под жестокими пытками, над ними учиненными… Тайной осталось только то, какую роль - свидетельницы или соучастницы - сыграла во всем этом Нарышкина. Очень запутаны сведения о том, кому принадлежал дом № 9 до Сухово-Кобылиных. По одним сведениям, капитану Кречетникову, по другим - Е. А. Нарышкиной, разбившей на бывшей Сенной площади сквер. Правда, согласно еще одному источнику, сад рассадила не Елена Александровна, а Софья Павловна Нарышкина.

23. Река Десна.

В 1904 году владелицей главного дома усадьбы, где сейчас располагается Правление совхоза Птичное, стала Мария Петровна Глинская, жена почетного потомственного гражданина Василия Петровича Глинского.

24. Ближе к речке Десна находились две обширные поляны, на которых С.В.Глинский в летнее время часто устраивал развлечения, торжества для своих гостей.

В их семье были дети: сыновья Борис, Петр, Сергей и дочь Настя. Одному из сыновей, Сергею Васильевичу Глинскому, и достался господский дом, которым он владел до 1917 года.

25. Рядом с рекой видны последние старые черные липы.

Надо сказать, что родословная Глинских знаменитая и уходит вглубь истории. Глинские, два брата Михаил и Василий, - крупные украинские магнаты конца ХV- начала ХVI веков.

26. Усадебная аллея вдоль реки.

Вначале они были подвластны Литовскому великому княжеству, после 1508 г.- московским боярам.Братья владели городами: Глинском, Полтавой, Туровом и прилегающими к ним обширными земельными угодьями. Князь Михаил Глинский был видным полководцем, возглавил восстание против владычества Литвы.

27. Свалка.

После поражения Глинские бежали в Москву, где получили обширные земельные угодья и заняли лучшие места в рядах боярства. Дочь Василия Глинского Елена стала женой великого князя Московского Василия III и матерью Ивана IV Грозного. Возглавляя (1533-1538 гг.) правительство, она энергично противостояла попыткам бояр захватить власть и была,как подозревали, ими отравлена.

28. Одна из пяти приусадебных аллей.

Но вернемся в начало ХХ века. Последний из рода Глинских - Сергей Васильевич Глинский имел более 300 десятин лесных угодий и более 200 десятин обрабатываемой земли.

29. Воробей.

Лесной массив, принадлежащий помещику, находился на юге между деревнями Кукшево, Поляны и Пучково. Жил он главным образом во Франции, а в имение приезжал в погожие летние дни отдохнуть, нанести визиты именитым соседям, принять у себя гостей. Сергея Васильевича мало интересовало сельское хозяйство, его больше привлекал лес, где барин частенько устраивал охоты, стреляя перепелов на клоковских полях.

30. Снеговик.

Для охраны леса в глубине его была построена сторожка, в которой жил лесник Фролов Андрей (по воспоминаниям старожилов, человек недюжинной силы и гигантского роста). Он не только охранял лес от вырубки, но и не разрешал рыбную ловлю в прудах, которые были расположены невдалеке от сторожки (так называемые Дальние пруды), расположенные за деревней Поповка. В отсутствии графа полновластным хозяином имения оставался управляющий Цауне Петр Иванович.

31. Окна.

Скорее всего, округа (Подольский уезд, а позднее Наро-Фоминский район)служила ему просто местом для отдыха и охоты. Основные денежные доходы помещик получал от продукции Божедомского стекольного завода, который находился в городе Клин (совладельцем завода был также его брат).

32. Окна 2.

Красивый барский дом в ГППЗ «Птичное» и сейчас является образцом зодчества. Построен он в 1875 году. Вначале он принадлежал помещику Александру Васильевичу Сухово-Кобылину - известному драматургу, философу, математику и инженеру.

33. После революции в усадебном доме расположилась дирекция совхоза "Птичное".

К счастью, время и люди пощадили дом, но многие барские строения, окружавшие его когда-то, разрушены. Конечно, это - естественный процесс, новое приходит на смену старому и, думается, будет интересно хотя бы мысленно перенестись в то далекое время, прогуляться по кольцевой аллее вокруг дома. Затем пройтись по одной из пяти приусадебных аллей, которые веером расходились в разные стороны.

34. Кирпичный двухэтажный флигель для дворовых людей.

Если идти на запад в сторону бронетанкового ремонтного завода. С правой стороны был деревянный дом (в нем жил агроном). Далее два склада и ледник. Рядом находится двухэтажный каменный дом (в настоящее время лаборатория). Здесь жил управляющий имением Цауне Петр Иванович. На первом этаже была контора. За небольшим овражком стоял деревянный сарай для хранения саней, а также одноэтажное кирпичное здание с мезонином (конюшня и коровник).

35. Флигель и главный дом.

Далее - восьмигранный деревянный сарай. Углы его представляли собой кирпичные столбы толщиной в 2,5 метра и высотой до 3,5 аршин. Внутри был установлен большой деревянный круг с набитым на нем по радиусу брусками. Рядом ходила лошадь и приводила его в движение. Круг через систему железных валов и чугунных шестерен приводил в движение поршень водяного насоса, качавшего воду из реки Десна в баки для нужд скотного двора.

36. Главный дом.

По левую сторону от дороги находилось одноэтажное кирпичное здание, где размещались шорная, столярная и плотницкие мастерские. Далее за овражком кирпичное двухэтажное здание (бывший крахмалопаточный завод Сухово-Кобылиных). При Глинском оно уже было полуразрушено, а в подвале хранилась кормовая свекла и другие корма для лошадей и коров.

37. Сарай.

С южной стороны здания находилось кирпичное одноэтажное строение - котельная паточного завода, рядом с ней - прямоугольной формы дымоходная труба высотой 12-15 метров. Немного восточнее этой котельной была кузница на два горна. Здание котельной и труба были разобраны в начале 1929 года. С восточной стороны рядом с имением находится и поныне двухэтажный каменный дом.

38. Первым управляющим совхоза Птичное был Петр Иванович Цауне (бывший управляющий усадьбы у помещика С.В.Глинского)

Местность вокруг имения, домов и разных хозяйственных построек была совсем другая, нежели та, что мы видим сейчас. Жаль, что она не запечатлена на фотографии, но при известном воображении многое можно себе представить.

39. Местные росписи.

С северной стороны имения раскинулся густой липовый парк. Ближе к речке Десна находились две обширные поляны, на которых С.В.Глинский в летнее время часто устраивал развлечения, торжества для своих гостей. Играл духовой оркестр, ярко одетые мужчины и женщины веселились, танцевали и пели. Крестьянам сюда заходить запрещалось.

40.

Они собирались на высоком левом берегу и любовались празднеством. Рядом с парком был пруд, его зеркало - примерно один гектар. Пруд этот, окруженный раскидистыми ветлами, хорошо помнят местные жители, ибо он был ликвидирован сравнительно недавно в 1961-1962 гг.

41. Народное творчество.

Прямо на юг от имения шла широкая березовая аллея протяженностью в одну версту, которая соединялась с дорогой общего пользования. К востоку в сторону небольшой церкви Воскресения проложена широкая аллея и обсажена декоративным кустарником.

42. Кондиционер.

Она всегда была ухожена и посыпана желтым песком. С правой стороны - лес (липа, береза), который подступал к помещичьей усадьбе. В овраге, отделяющем усадьбу от села Воскресенское, жили барсуки. На фото - фотография этой церкви, построенной в Воскресенках - ныне Поповка, в 1601 году и разрушенной в 1936 году.

43. Декор.

В первые годы существования Советской власти усадьба С.В.Глинского никем не охранялась, и крестьяне близлежащих деревень многое растащили для своих нужд. В начале 1918 года руководство Красно-Пахорской волости Подольского уезда Московской губернии предложили крестьянам деревень Рожново, Горчаково и Уварово взять для обработки 200 десятин пахотных земель, принадлежавших С.В.Глинскому.

44. Окно.

Первым управляющим совхоза был Петр Иванович Цауне (бывший управляющий у помещика С.В.Глинского). В 1925-1927 гг. его сменил Ипполит Каземирович Родевальд, латыш по национальности.

45. Сосулька.

После революции в усадебном доме расположилась дирекция совхоза "Птичное". Это спасло усадьбу от разрушения. В 1938 г. взорвали Воскресенскую церковь. До наших дней от старого парка сохранились старые лиственницы, пихты, липовая объездная аллея и один из копаных прудов. По берегам реки разрослись и сомкнулись кронами ивы. Огромная ива склонилась к самой воде, - возможно, та самая, на которой любила сидеть Душенька с книгой в руках. В целом памятник усадебного искусства XVIII-XIX вв. хорошо сохранил свою планировку и основные сооружения.

46. "ПТИЧНОЕ".

47.

48.

49. Забытая варежка.

50. Въездные ворота.

Старые карты

1766 год.

1821 год.

1860 год.

1878 год.

1925 год.

1928 год.

1931 год.

1939 год.

1955 год.

1780 год.

2006 год.

Старые фотографии

начало XX века

начало XX века

начало XX века

начало XX века

начало XX века

начало XX века

начало XX века

Ссылки на Panoramio и Google Earth http://www.panoramio.com/Воскресенки

http://www.panoramio.com/photo/68908143

Ссылки http://www.ptichnoe-ppz.ru/history.htm http://www.hist-sights.ru/gallery/estates/album-12783/ http://www.flickr.com/photos/deadokey/sets/72157629618788285/ http://www.suhovokobilin.org.ru/

Спасибо, есть что добавить?