Алтай. ч.9: Чекушкины и В.М. Шукшин.

.

Текст 9-й части алтайского повествования составлен преимущественно на основе опубликованного в печати материала.

страницы ссылок по темам dor-zhur: 1 ДФА, 2 ДЖ, 3 Продолжение

С 1957 года в алтайском Павловске работали учителями Степан Мартынович Чекушкин и его жена Юлия Павловна Селиванова. В 1958 году жить в Павловск вместе с семьёй приехал Всеволод Степанович Чекушкин. В 1960 году с семьёй обосновался в Павловске и Пётр Мартынович Чекушкин. «Прибытие учителей Чекушкиных перевернуло жизнь» [2] большого алтайского села.

Ранее - в 1949-1955 гг. - Степан Мартынович и Юлия Павловна работали учителями в Сростках. Теперь, в одно время с ними в Павловске оказалось ещё трое сростинских учителей. А именно. В 1957 году из села Сростки в село Павловск по приглашению завуча Музы Александровны Трясуновой приехала Лидия Константиновна Савич. А в 1960-м году в Павловск приехали Александр Иванович Гекман и Зинаида Ивановна Ковязина. Учителя, прежде преподававшие в Сростках, влились в дружный коллектив учителей Павловской средней школы.

В феврале 1963 года в Павловск, в районный дом культуры для выступления перед зрителями приехала группа кинорежиссёров, в т.ч. тогда ещё малоизвестный Василий Макарович Шукшин. Воспоминания о его приезде в Павловск отображены словами Зинаиды Ивановны Ковязиной.

В первый раз я ознакомился с воспоминаниями З.И. Ковязиной в выпуске «Литературной газеты» [3], где они приведены с небольшими сокращениями (вот ещё ссылка на этот же текст [6]):

«…Мы все, сростинцы, собрались на эту встречу, заранее приобретя билеты. Но приезд этой группы задержался из-за бурана часа на три, все мы ждали, это было в один из воскресных дней. И вот сообщение: приехали. Начали выходить один за другим кинорежиссёры с кинобанками, и, наконец, наш Василий. Мы все со своими детьми сидели на стульях вдоль стены и по команде Степана Мартыновича Чекушкина (учитель физкультуры Сростинской средней школы) встали и сказали: «Здравствуйте, Василий Макарович!».

Он был так удивлён и растерян, что выронил свои кинобанки, они покатились по залу, а он обнимал и целовал нас, не находя слов для радости.

Поговорив со своим руководителем (не помню, кто был), стал выступать первым перед зрителями, хотя в плане было не так, это было для того, чтобы осталось время поговорить с нами…

И вот всё его выступление сводилось к тому, что он рассказывал не о своей работе, а о том, что он встретил здесь неожиданно своих учителей, тех, кто учил его, и тех, с кем работал. Рассказал некоторые эпизоды своей учёбы и сдачи экзаменов и говорил о своей благодарности нам, как он уважал и ценил нас, что дали ему дорогу в жизнь…

И вот мы собрались после его выступления в одной из комнат РДК и больше часа беседовали.

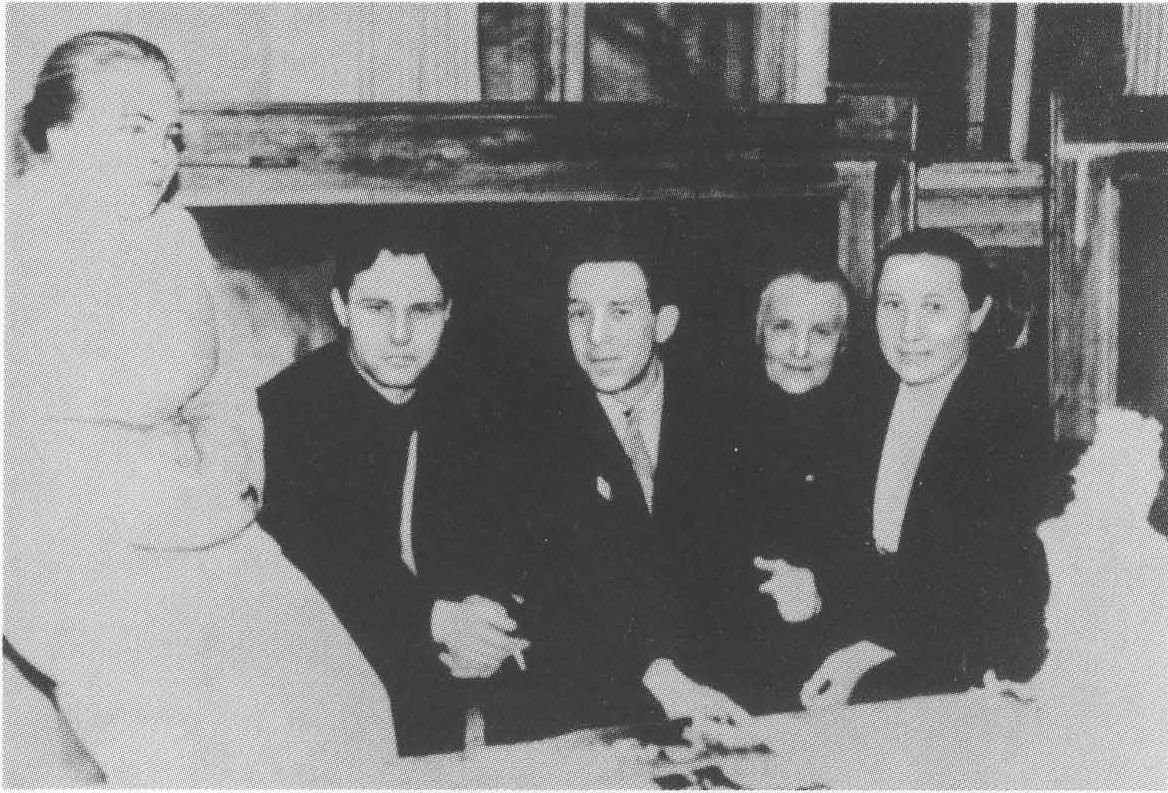

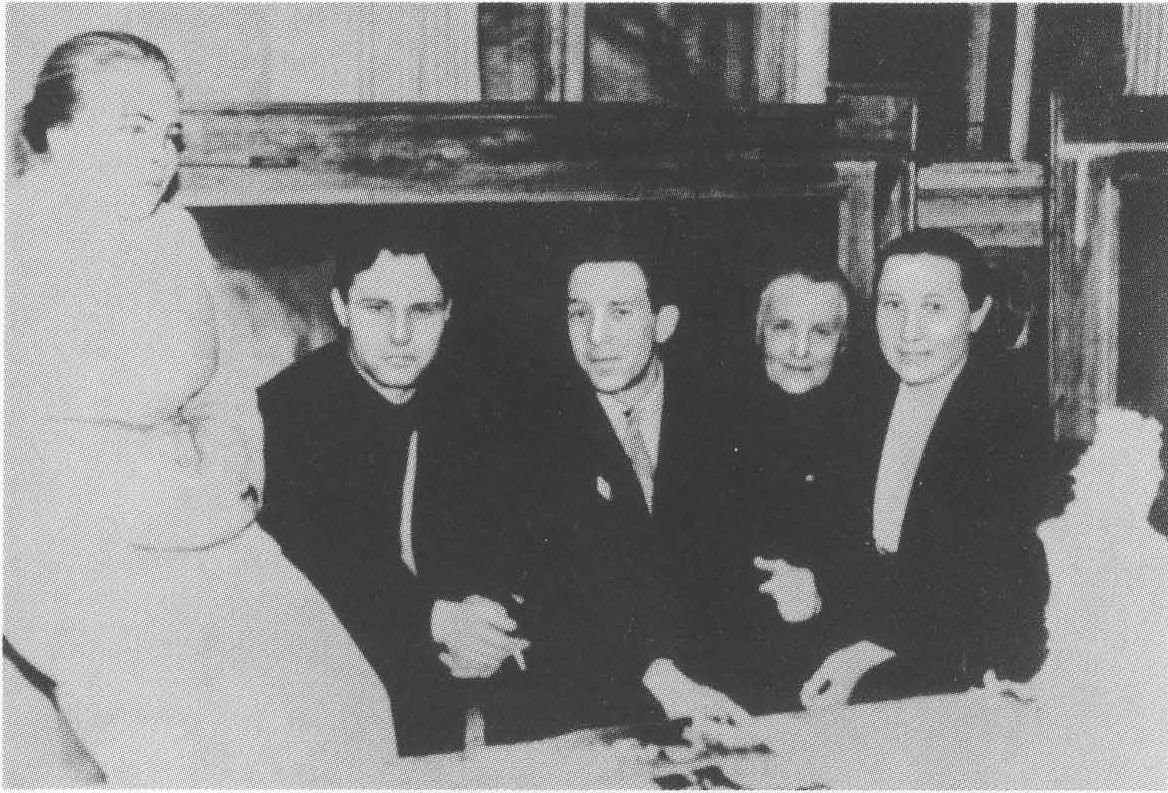

Он интересовался всем: как мы живём, как работаем, что нам мешает, как со здоровьем, был внимателен к каждому слову. Тут и сфотографировали нас…

После отъезда он посылал нам весточки иногда» [3, 6].

Что касается упомянутой фотографии. Запечатлены на ней (слева направо):

Лидия Константиновна Савич (учитель истории), Василий Макарович Шукшин, Александр Иванович Гекман (учитель физики), Юлия Павловна Селиванова (учительница русского языка и литературы), Зинаида Ивановна Ковязина (учительница математики, жена А.И. Гекмана). Из всей сростинской пятёрки учителей в кадре нет только Степана Мартыновича Чекушкина (а между прочим, он уделял время и фотографии). Должно быть, эта встреча учителей с Василием Макаровичем Шукшиным запечатлена на фотоплёнку Степаном Мартыновичем Чекушкиным (учителем физкультуры).

У Аркадия Степановича среди множества фотографий конкретно вот этой не нашлось. Она известна мне благодаря сайту «Литературной газеты» [3] и ещё более ранней публикации в книге В.Коробова [4], в которой эта же фотография приводится, разумеется, без копирайта «Литературной газеты». Репродукцию книжного издания фотографии можно найти на сайте, посвящённом В.М. Шукшину [7], где она, увы, ошибочно определена по месту и времени съёмки:

Оказывается, оригинал фотографии хранится в архиве Павловского архива истории (это обстоятельство я буквально только что узнал). Там же хранятся и воспоминания З.И. Ковязиной. Ознакомиться с ними более полно можно в публикации А.Г. Сиротина [8]. В его публикации упоминаются и ещё детали, связанные как с приездом В.М. Шукшина в Павловск, так и с биографией А.И. Гекмана. Можете почитать, пройдя по ссылке [8].

А предыстория павловской встречи В.М. Шукшина со сростинскими учителями вкратце заключается вот в чём. Он родился в Сростках и учился в Сростинской школе (ещё до приезда Степана Мартыновича и Юлия Павловны). Затем, вернувшись со срочной службы, В.М. Шукшин - уже взрослый молодой человек - ещё только задался целью сдать экстерном экзамены за среднюю школу. Разумеется, он стал к ним очень интенсивно готовиться: за год освоил программу трёх лет обучения. В упомянутой выше книге В.Коробов предполагает, что на экзаменах В.М. Шукшин показал очень хорошие результаты по истории и русскому языку. Потому как вскоре уже сам Василий Макарович был назначен в вечернюю школу директором и учителем русского языка [4]. К сожалению, нет в книге прямого упоминания - посещал ли Василий Макарович уроки литературы и русского языка Юлии Павловны и уроки физкультуры Степана Мартыновича во время подготовки к экзаменам? Но, во всяком случае, Степан Мартынович и Юлия Павловна, работая в Сростках, уже познакомились с будущим кинорежиссёром В.М. Шукшиным.

В 1953-54 гг., уже став директором вечерней школы, Василий Макарович с целью повышения своего уровня знаний посещал уроки математики, физики и химии в дневной школе (т. е. занятия, проводимые З.И.Ковязиной, А.И.Гекманом) [1]. В последующем он даже отобразил А.И. Гекмана в рассказе «Упорный» [3].

Как это ни удивительно, но есть нечто общее в деятельности В.М. Шукшина и С.М.Чекушкина. И это общее проявляется, ни много ни мало в высказываниях В.М. Шукшина о сюжете «Калины красной».

В.М. Шукшин задумал сюжет фильма после посещения им бийской детской колонии. Но только в фильме показал своего героя человеком уже взрослым. Ссылаюсь на опубликованные на сайте «Православие.ру» (со ссылкой на «Русский журнал») [5] воспоминания сестры В.М. Шукшина - Натальи Макаровны:

«Кстати, фильм «Калина красная» появился после посещения Васей бийской детской колонии, после пережитого им там впечатления от встреч с малолетними преступниками. Как он переживал! Ходил по залу, руки в карманах, желваки ходуном ходят, ему их жалко и досадно: «Вот же, говорит, черти стриженые, что же им на воле то не жилось. Это же болото, оно затягивает. Не я буду, если не поставлю о них фильм». После выхода картины на экраны я его спросила, почему в фильме главный герой не подросток, а сорокалетний мужчина. Он мне ответил: «Мною владела мысль о тех, кто уже свернул с дороги. В конце концов, это люди взрослые, захотят - найдут средство вернуться к жизни. Моя озабоченность и тревога - о юных душах, о тех, кто может оказаться на опасном пути. Перед нами человек умный, от природы добрый и даже, если хотите, талантливый. Когда в его юной жизни случилась первая серьёзная трудность, он свернул с дороги, чтобы, пусть даже бессознательно, обойти эту трудность. Так начался путь компромисса с совестью, предательства - предательства матери, общества, самого себя. Жизнь искривилась, потекла по законам ложным, неестественным…» » [5].

Во время съёмок в Белозёрске сам Василий Макарович высказал зрителям главную мысль фильма: «...борьба за человека никогда не кончается. Не наступает никогда... то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделать. Сделать всегда можно» [1].

А вот как пишет А.Г. Сиротин об одном из учеников С.М. Чекушкина - о Юрии Даниловиче Подкидышеве:

«Юрий Данилович, по его словам, /как физкультурник и тренер/ многому научился у своего двоюродного брата - М.А. Мартынова (физрука, тренера из Новых Зорь) и, конечно, у С.М. Чекушкина...

Степан Мартынович - его главный наставник...

Он /Ю.Д. Подкидышев/ уже в солидном возрасте - дважды дедушка. Накопленные опыт, знания приводят к осознанию новой мысли...

«За души детей надо бороться, используя все возможности, не только возможности физкультуры».

И поневоле он становится ярким общественным деятелем, не входя при этом ни в какие политические партии и движения.» [2]

Но ведь эта же самая (невысказанная, быть может) мысль сквозит и в активной деятельности С.М.Чекушкина.

А вот небольшой фрагмент воспоминаний Алексея Алексеевича Балуева, воспроизведённый А.Г. Сиротиным:

«...Возникали сомнительные компании - подобные «группе Сазона».

Мы «сами себе хозяева». Так считали парни, попавшие под влияние местных «шефов».

Как мать боялась за сына, когда уходила на вечернюю смену, на маслозавод. Лёшка, живой озорной парень, мог оказаться в опасной компании... И что тогда? Детская колония? Тюрьма?

И как всё изменилось, когда в посёлок в 1957 году приехали опытные учителя физкультуры, которые увели подростков со скользкого пути...

Когда в школе стали трудиться приехавшие физруки, подарившие детям не только интересные уроки физкультуры, но увлекательные спортивные секции, яркие спортивные праздники, то волей-неволей в активную физкультурную жизнь втянулось большинство учащихся...

...какой ценой физрукам удавалось «отобрать» ребят от улицы. Только полная самоотдача педагогов, их напряжённая творческая работа могли раскрыть способности у юных.

Энергии у школьников - хоть отбавляй. Куда, на что пойдёт она? На худое? На доброе?

Сложно управлять этой энергией - нужно самим учителям быть не менее энергичными. И так умело действовать, чтобы использовать на добро, на физическое развитие энергию юных.

У тогдашних физруков это получалось...» [2]

Вот так и прослеживается общее в творчестве В.М. Шукшина и в развитии массовой физкультуры Чекушкиными.

Успех на педагогическом поприще, которого достигли Чекушкины - это своего рода феномен, который не так то просто объяснить словами. Никакая корочка - синяя там или красная - она ведь не предоставит человеку возможности повторить или превзойти их деятельность. Ведь если человек стал учителем или просто получил возможность влиять на развитие других, то это ещё не значит, что итогом усилий станет нечто хорошее или нечто большее, чем просто выполнение возложенных функций. Конечно, многое зависит от таких личных качеств как коммуникабельность, ум, активность, сила воли, трудоспособность, навыки, знания. Может быть, может быть, тренеру в большом спорте этого багажа и хватит для подготовки подопечных к высшим спортивным достижениям. Но для такого развития массового спорта, как в Павловске, для того, чтобы повторить успех Чекушкиных, всего этого и даже при наличии желания окажется недостаточно, если нет главного. Если в человеке нет искренней нелицемерной доброты к тем на кого направлено действие, если нет чувства прекрасного, если нет бескорыстного стремления к значимой цели, если нет понимания важности не только сиюминутного настоящего, если мировоззренческие аспекты оставляют желать лучшего (что и само по себе трудно отчётливо выразить) - то всего остального окажется недостаточно.

А ведь какие драматичные и трагические события случались в жизни Степана Мартыновича (и Юлии Павловны)! Потеря очень близких людей в годы Гражданской войны, ненависть со стороны революционного актива односельчан в Барском-Октябрьском, насаждение воинствующего атеизма и годы «безбожных пятилеток», ущемление в избирательных правах, раскулачивание, ссылка очень близких людей в малопригодные для жизни места, скитания по всей стране, голодные годы, ложные обвинения по расстрельным статьям, снова бегство и скитания по стране, невозможность вернуться на малую родину, ранняя смерть среднего сына от рук уголовников, фронты Великой Отечественной, потери однополчан, потери боевых коней, сражения, и снова жилищная неустроенность, неспокойная и ненадёжная обстановка, невозможность безбоязненно выражать свои взгляды, сколь-нибудь отличные от идеологии... Но всё это не сломило их, не ожесточило и не озлобило, не направило их деятельность в какое-то отрицательное русло. Даже не могу себе представить, какой же силой духа обладали эти люди, что не только сохранили в себе доброе начало, но и сами всеми силами стремились развивать других, содействуя их гармоничному развитию и нацеленности на хорошее!

Вопреки всем невзгодам и горестям, они сумели всей своей жизнью противостоять проявлениям зла силой Добра.

И при всём том огромном энтузиазме и увлечённости физкультурой и массовым спортом, которые проявляли Чекушкины, физкультура, насколько можно понять, не была просто какой-то самоцелью их деятельности. Она была средством для разностороннего развития личности, а не только средством для физического развития тела.

Цитирую по книге А.Г. Сиротина:

«Вот, скажем, что касается морали и нравственности. Вроде бы, в деле спорта нет места состраданию или чему-то подобному, что исповедуется религией, этикой, но если приглядеться внимательней к стилю работы Чекушкиных, то находишь, во-первых, беспримерную их любовь ко всем ученикам - и к способным, и к неспособным. К примеру, на уроке физкультуры Степан Мартынович уделял одинаковое время всем учащимся, даже, наверное, тем у кого хуже получалось, тому чуть больше.

Кредо моральное было и такое - выигрывать только честно. Поэтому им претили всякие хитрые ходы - подставки, предвзятое судейство и прочее...

… /Пётр Мартынович/ всех поддерживал одинаково - и сильных, и других» [2].

Думаю, тем болельщикам, кто с бутылочкой спиртного, сидя перед телевизором, с недовольным видом только занимается подсчётом медалей на международных соревнованиях, тем едва ли понять подход Чекушкиных к развитию спорта.

А они - Чекушкины, как выразил А.Г. Сиротин, служили массовому спорту. Но, благодаря полученной подготовке, некоторые ученики Чекушкиных в последующем смогли проявить себя и в большом спорте.

Очевидно, что призовые места на соревнованиях разного уровня были весьма желанным результатом деятельности учителей. Но не затмевали и не замещали собой наиболее важные стороны деятельности Чекушкиных. Призовые места подопечных были не единственным результатом их работы.

А.Г. Сиротин так и замечает: «Чекушкины служили физической культуре и массовому спорту, и на этом поприще снискали у сотен павловчан любовь, почёт и уважение» [2].

И снискали, должно быть, потому, что в своей деятельности всеми силами сеяли разумное, доброе, вечное.

.

Источники:

1. Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М.Шукшина. Путеводитель по музейным экспозициям. Издание 4-е. Барнаул, 2013.

2. Сиротин А. Община Чекушкиных. Барнаул, ЧП Чичерин И.П., 2004.

3. Ульянова Г. Земля то у нас одна. Литературная Россия. Архив : №41. 08.10.2010.

4. В.Коробов. Шукшин: вещее слово. М, «Молодая гвардия», 1999.

5. «Калина красная». Воспоминания о Василии Шукшине. Публикация на сайте Православие.ru со ссылкой на Общенациональный Русский журнал от 23 февраля 2008 г.).

6. Ульянова Г. Физик Александр Гекман.

7. Василий Шукшин. 1929-1974.

8. Сиротин А. С Шукшиным в Павловске. 2016.

продолжение следует...

страницы ссылок по темам dor-zhur: 1 ДФА, 2 ДЖ, 3 Продолжение

Текст 9-й части алтайского повествования составлен преимущественно на основе опубликованного в печати материала.

страницы ссылок по темам dor-zhur: 1 ДФА, 2 ДЖ, 3 Продолжение

С 1957 года в алтайском Павловске работали учителями Степан Мартынович Чекушкин и его жена Юлия Павловна Селиванова. В 1958 году жить в Павловск вместе с семьёй приехал Всеволод Степанович Чекушкин. В 1960 году с семьёй обосновался в Павловске и Пётр Мартынович Чекушкин. «Прибытие учителей Чекушкиных перевернуло жизнь» [2] большого алтайского села.

Ранее - в 1949-1955 гг. - Степан Мартынович и Юлия Павловна работали учителями в Сростках. Теперь, в одно время с ними в Павловске оказалось ещё трое сростинских учителей. А именно. В 1957 году из села Сростки в село Павловск по приглашению завуча Музы Александровны Трясуновой приехала Лидия Константиновна Савич. А в 1960-м году в Павловск приехали Александр Иванович Гекман и Зинаида Ивановна Ковязина. Учителя, прежде преподававшие в Сростках, влились в дружный коллектив учителей Павловской средней школы.

В феврале 1963 года в Павловск, в районный дом культуры для выступления перед зрителями приехала группа кинорежиссёров, в т.ч. тогда ещё малоизвестный Василий Макарович Шукшин. Воспоминания о его приезде в Павловск отображены словами Зинаиды Ивановны Ковязиной.

В первый раз я ознакомился с воспоминаниями З.И. Ковязиной в выпуске «Литературной газеты» [3], где они приведены с небольшими сокращениями (вот ещё ссылка на этот же текст [6]):

«…Мы все, сростинцы, собрались на эту встречу, заранее приобретя билеты. Но приезд этой группы задержался из-за бурана часа на три, все мы ждали, это было в один из воскресных дней. И вот сообщение: приехали. Начали выходить один за другим кинорежиссёры с кинобанками, и, наконец, наш Василий. Мы все со своими детьми сидели на стульях вдоль стены и по команде Степана Мартыновича Чекушкина (учитель физкультуры Сростинской средней школы) встали и сказали: «Здравствуйте, Василий Макарович!».

Он был так удивлён и растерян, что выронил свои кинобанки, они покатились по залу, а он обнимал и целовал нас, не находя слов для радости.

Поговорив со своим руководителем (не помню, кто был), стал выступать первым перед зрителями, хотя в плане было не так, это было для того, чтобы осталось время поговорить с нами…

И вот всё его выступление сводилось к тому, что он рассказывал не о своей работе, а о том, что он встретил здесь неожиданно своих учителей, тех, кто учил его, и тех, с кем работал. Рассказал некоторые эпизоды своей учёбы и сдачи экзаменов и говорил о своей благодарности нам, как он уважал и ценил нас, что дали ему дорогу в жизнь…

И вот мы собрались после его выступления в одной из комнат РДК и больше часа беседовали.

Он интересовался всем: как мы живём, как работаем, что нам мешает, как со здоровьем, был внимателен к каждому слову. Тут и сфотографировали нас…

После отъезда он посылал нам весточки иногда» [3, 6].

Что касается упомянутой фотографии. Запечатлены на ней (слева направо):

Лидия Константиновна Савич (учитель истории), Василий Макарович Шукшин, Александр Иванович Гекман (учитель физики), Юлия Павловна Селиванова (учительница русского языка и литературы), Зинаида Ивановна Ковязина (учительница математики, жена А.И. Гекмана). Из всей сростинской пятёрки учителей в кадре нет только Степана Мартыновича Чекушкина (а между прочим, он уделял время и фотографии). Должно быть, эта встреча учителей с Василием Макаровичем Шукшиным запечатлена на фотоплёнку Степаном Мартыновичем Чекушкиным (учителем физкультуры).

У Аркадия Степановича среди множества фотографий конкретно вот этой не нашлось. Она известна мне благодаря сайту «Литературной газеты» [3] и ещё более ранней публикации в книге В.Коробова [4], в которой эта же фотография приводится, разумеется, без копирайта «Литературной газеты». Репродукцию книжного издания фотографии можно найти на сайте, посвящённом В.М. Шукшину [7], где она, увы, ошибочно определена по месту и времени съёмки:

Оказывается, оригинал фотографии хранится в архиве Павловского архива истории (это обстоятельство я буквально только что узнал). Там же хранятся и воспоминания З.И. Ковязиной. Ознакомиться с ними более полно можно в публикации А.Г. Сиротина [8]. В его публикации упоминаются и ещё детали, связанные как с приездом В.М. Шукшина в Павловск, так и с биографией А.И. Гекмана. Можете почитать, пройдя по ссылке [8].

А предыстория павловской встречи В.М. Шукшина со сростинскими учителями вкратце заключается вот в чём. Он родился в Сростках и учился в Сростинской школе (ещё до приезда Степана Мартыновича и Юлия Павловны). Затем, вернувшись со срочной службы, В.М. Шукшин - уже взрослый молодой человек - ещё только задался целью сдать экстерном экзамены за среднюю школу. Разумеется, он стал к ним очень интенсивно готовиться: за год освоил программу трёх лет обучения. В упомянутой выше книге В.Коробов предполагает, что на экзаменах В.М. Шукшин показал очень хорошие результаты по истории и русскому языку. Потому как вскоре уже сам Василий Макарович был назначен в вечернюю школу директором и учителем русского языка [4]. К сожалению, нет в книге прямого упоминания - посещал ли Василий Макарович уроки литературы и русского языка Юлии Павловны и уроки физкультуры Степана Мартыновича во время подготовки к экзаменам? Но, во всяком случае, Степан Мартынович и Юлия Павловна, работая в Сростках, уже познакомились с будущим кинорежиссёром В.М. Шукшиным.

В 1953-54 гг., уже став директором вечерней школы, Василий Макарович с целью повышения своего уровня знаний посещал уроки математики, физики и химии в дневной школе (т. е. занятия, проводимые З.И.Ковязиной, А.И.Гекманом) [1]. В последующем он даже отобразил А.И. Гекмана в рассказе «Упорный» [3].

Как это ни удивительно, но есть нечто общее в деятельности В.М. Шукшина и С.М.Чекушкина. И это общее проявляется, ни много ни мало в высказываниях В.М. Шукшина о сюжете «Калины красной».

В.М. Шукшин задумал сюжет фильма после посещения им бийской детской колонии. Но только в фильме показал своего героя человеком уже взрослым. Ссылаюсь на опубликованные на сайте «Православие.ру» (со ссылкой на «Русский журнал») [5] воспоминания сестры В.М. Шукшина - Натальи Макаровны:

«Кстати, фильм «Калина красная» появился после посещения Васей бийской детской колонии, после пережитого им там впечатления от встреч с малолетними преступниками. Как он переживал! Ходил по залу, руки в карманах, желваки ходуном ходят, ему их жалко и досадно: «Вот же, говорит, черти стриженые, что же им на воле то не жилось. Это же болото, оно затягивает. Не я буду, если не поставлю о них фильм». После выхода картины на экраны я его спросила, почему в фильме главный герой не подросток, а сорокалетний мужчина. Он мне ответил: «Мною владела мысль о тех, кто уже свернул с дороги. В конце концов, это люди взрослые, захотят - найдут средство вернуться к жизни. Моя озабоченность и тревога - о юных душах, о тех, кто может оказаться на опасном пути. Перед нами человек умный, от природы добрый и даже, если хотите, талантливый. Когда в его юной жизни случилась первая серьёзная трудность, он свернул с дороги, чтобы, пусть даже бессознательно, обойти эту трудность. Так начался путь компромисса с совестью, предательства - предательства матери, общества, самого себя. Жизнь искривилась, потекла по законам ложным, неестественным…» » [5].

Во время съёмок в Белозёрске сам Василий Макарович высказал зрителям главную мысль фильма: «...борьба за человека никогда не кончается. Не наступает никогда... то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделать. Сделать всегда можно» [1].

А вот как пишет А.Г. Сиротин об одном из учеников С.М. Чекушкина - о Юрии Даниловиче Подкидышеве:

«Юрий Данилович, по его словам, /как физкультурник и тренер/ многому научился у своего двоюродного брата - М.А. Мартынова (физрука, тренера из Новых Зорь) и, конечно, у С.М. Чекушкина...

Степан Мартынович - его главный наставник...

Он /Ю.Д. Подкидышев/ уже в солидном возрасте - дважды дедушка. Накопленные опыт, знания приводят к осознанию новой мысли...

«За души детей надо бороться, используя все возможности, не только возможности физкультуры».

И поневоле он становится ярким общественным деятелем, не входя при этом ни в какие политические партии и движения.» [2]

Но ведь эта же самая (невысказанная, быть может) мысль сквозит и в активной деятельности С.М.Чекушкина.

А вот небольшой фрагмент воспоминаний Алексея Алексеевича Балуева, воспроизведённый А.Г. Сиротиным:

«...Возникали сомнительные компании - подобные «группе Сазона».

Мы «сами себе хозяева». Так считали парни, попавшие под влияние местных «шефов».

Как мать боялась за сына, когда уходила на вечернюю смену, на маслозавод. Лёшка, живой озорной парень, мог оказаться в опасной компании... И что тогда? Детская колония? Тюрьма?

И как всё изменилось, когда в посёлок в 1957 году приехали опытные учителя физкультуры, которые увели подростков со скользкого пути...

Когда в школе стали трудиться приехавшие физруки, подарившие детям не только интересные уроки физкультуры, но увлекательные спортивные секции, яркие спортивные праздники, то волей-неволей в активную физкультурную жизнь втянулось большинство учащихся...

...какой ценой физрукам удавалось «отобрать» ребят от улицы. Только полная самоотдача педагогов, их напряжённая творческая работа могли раскрыть способности у юных.

Энергии у школьников - хоть отбавляй. Куда, на что пойдёт она? На худое? На доброе?

Сложно управлять этой энергией - нужно самим учителям быть не менее энергичными. И так умело действовать, чтобы использовать на добро, на физическое развитие энергию юных.

У тогдашних физруков это получалось...» [2]

Вот так и прослеживается общее в творчестве В.М. Шукшина и в развитии массовой физкультуры Чекушкиными.

Успех на педагогическом поприще, которого достигли Чекушкины - это своего рода феномен, который не так то просто объяснить словами. Никакая корочка - синяя там или красная - она ведь не предоставит человеку возможности повторить или превзойти их деятельность. Ведь если человек стал учителем или просто получил возможность влиять на развитие других, то это ещё не значит, что итогом усилий станет нечто хорошее или нечто большее, чем просто выполнение возложенных функций. Конечно, многое зависит от таких личных качеств как коммуникабельность, ум, активность, сила воли, трудоспособность, навыки, знания. Может быть, может быть, тренеру в большом спорте этого багажа и хватит для подготовки подопечных к высшим спортивным достижениям. Но для такого развития массового спорта, как в Павловске, для того, чтобы повторить успех Чекушкиных, всего этого и даже при наличии желания окажется недостаточно, если нет главного. Если в человеке нет искренней нелицемерной доброты к тем на кого направлено действие, если нет чувства прекрасного, если нет бескорыстного стремления к значимой цели, если нет понимания важности не только сиюминутного настоящего, если мировоззренческие аспекты оставляют желать лучшего (что и само по себе трудно отчётливо выразить) - то всего остального окажется недостаточно.

А ведь какие драматичные и трагические события случались в жизни Степана Мартыновича (и Юлии Павловны)! Потеря очень близких людей в годы Гражданской войны, ненависть со стороны революционного актива односельчан в Барском-Октябрьском, насаждение воинствующего атеизма и годы «безбожных пятилеток», ущемление в избирательных правах, раскулачивание, ссылка очень близких людей в малопригодные для жизни места, скитания по всей стране, голодные годы, ложные обвинения по расстрельным статьям, снова бегство и скитания по стране, невозможность вернуться на малую родину, ранняя смерть среднего сына от рук уголовников, фронты Великой Отечественной, потери однополчан, потери боевых коней, сражения, и снова жилищная неустроенность, неспокойная и ненадёжная обстановка, невозможность безбоязненно выражать свои взгляды, сколь-нибудь отличные от идеологии... Но всё это не сломило их, не ожесточило и не озлобило, не направило их деятельность в какое-то отрицательное русло. Даже не могу себе представить, какой же силой духа обладали эти люди, что не только сохранили в себе доброе начало, но и сами всеми силами стремились развивать других, содействуя их гармоничному развитию и нацеленности на хорошее!

Вопреки всем невзгодам и горестям, они сумели всей своей жизнью противостоять проявлениям зла силой Добра.

И при всём том огромном энтузиазме и увлечённости физкультурой и массовым спортом, которые проявляли Чекушкины, физкультура, насколько можно понять, не была просто какой-то самоцелью их деятельности. Она была средством для разностороннего развития личности, а не только средством для физического развития тела.

Цитирую по книге А.Г. Сиротина:

«Вот, скажем, что касается морали и нравственности. Вроде бы, в деле спорта нет места состраданию или чему-то подобному, что исповедуется религией, этикой, но если приглядеться внимательней к стилю работы Чекушкиных, то находишь, во-первых, беспримерную их любовь ко всем ученикам - и к способным, и к неспособным. К примеру, на уроке физкультуры Степан Мартынович уделял одинаковое время всем учащимся, даже, наверное, тем у кого хуже получалось, тому чуть больше.

Кредо моральное было и такое - выигрывать только честно. Поэтому им претили всякие хитрые ходы - подставки, предвзятое судейство и прочее...

… /Пётр Мартынович/ всех поддерживал одинаково - и сильных, и других» [2].

Думаю, тем болельщикам, кто с бутылочкой спиртного, сидя перед телевизором, с недовольным видом только занимается подсчётом медалей на международных соревнованиях, тем едва ли понять подход Чекушкиных к развитию спорта.

А они - Чекушкины, как выразил А.Г. Сиротин, служили массовому спорту. Но, благодаря полученной подготовке, некоторые ученики Чекушкиных в последующем смогли проявить себя и в большом спорте.

Очевидно, что призовые места на соревнованиях разного уровня были весьма желанным результатом деятельности учителей. Но не затмевали и не замещали собой наиболее важные стороны деятельности Чекушкиных. Призовые места подопечных были не единственным результатом их работы.

А.Г. Сиротин так и замечает: «Чекушкины служили физической культуре и массовому спорту, и на этом поприще снискали у сотен павловчан любовь, почёт и уважение» [2].

И снискали, должно быть, потому, что в своей деятельности всеми силами сеяли разумное, доброе, вечное.

.

Источники:

1. Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М.Шукшина. Путеводитель по музейным экспозициям. Издание 4-е. Барнаул, 2013.

2. Сиротин А. Община Чекушкиных. Барнаул, ЧП Чичерин И.П., 2004.

3. Ульянова Г. Земля то у нас одна. Литературная Россия. Архив : №41. 08.10.2010.

4. В.Коробов. Шукшин: вещее слово. М, «Молодая гвардия», 1999.

5. «Калина красная». Воспоминания о Василии Шукшине. Публикация на сайте Православие.ru со ссылкой на Общенациональный Русский журнал от 23 февраля 2008 г.).

6. Ульянова Г. Физик Александр Гекман.

7. Василий Шукшин. 1929-1974.

8. Сиротин А. С Шукшиным в Павловске. 2016.

продолжение следует...

страницы ссылок по темам dor-zhur: 1 ДФА, 2 ДЖ, 3 Продолжение