Колдовской апрель, май, июнь... сентябрь

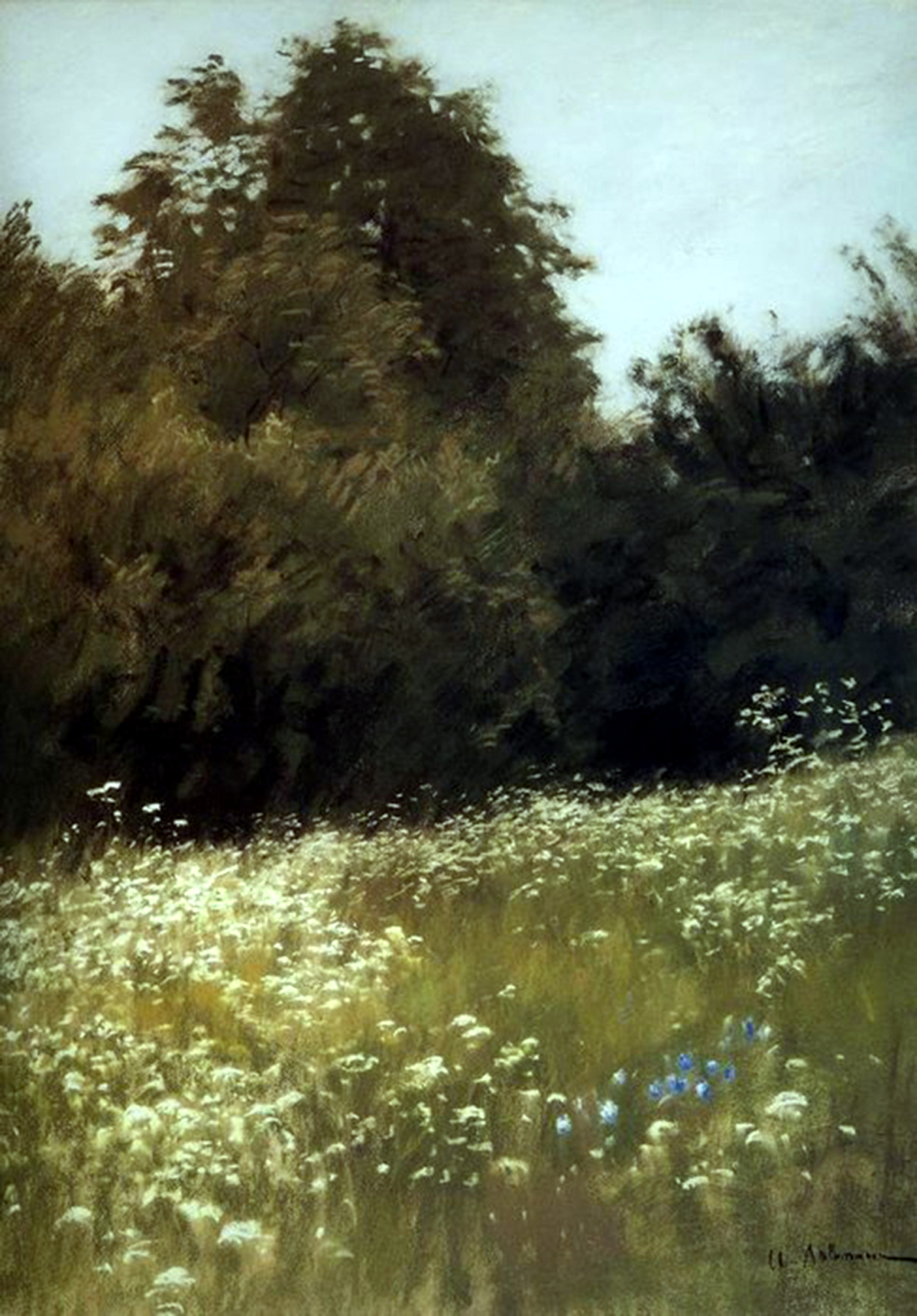

Хотела про Купалу, но погодка сегодня из всех купальских атрибутов разве что прыжки через костёр позволит, да и то рейтузы с начёсом надеть не помешает. Заварила мяту со смородиновым листом и пошла читать про ивановские травы, ну а там, ясен пень, на первом месте папоротник цветёт стоит. И картина Левитана в качестве иллюстрации, вот:

Ох, до чего ж этот Левитан колдовской, мурашки по коже от его картин! И ведь любимым художником не назову, а любимая картина - его. В далёком моём сиреневом детстве была у нас большущая папка розового картона, в которой хранились репродукции. Мама вырезала их из журналов, из настенных календарей, ещё где-то добывала - почти все большие, глянцевые, в хорошем качестве. Помню брюлловскую «Всадницу», в локонах и воздушном платье, на лоснящемся жеребце; давинчиевскую Мадонну Литту с присосавшимся к её груди Пушкиным (интересно, она после каждого кормления платье зашивала?); эльгрековских иссушенных старцев с блаженными взглядами и златовласую рубенсовскую Венеру с телом толстого мужика. И где-то там же нашёлся перекидной календарь с левитановским «Над вечным покоем». Я была очень впечатлительным ребёнком, и очень многое трогало меня за душу, но те мурашки, которыми я покрылась при взгляде на эту картину (дурно отпечатанную, слишком тёмную и тусклую), до сих пор по мне бродят, когда я вижу это:

Хотя в памяти у меня застрял именно тот, сумрачный вариант из старого календаря.

А вообще, любая картина Левитана - это иллюстрация моих воспоминаний, в основном, конечно, из детства.

Бабушкин дом стоял в середине длинной улицы. Напротив - два высоченных тополя, втроём не обхватить, под тополями серенькая скамейка, на которой так хорошо в жаркий полдень укрыться в тени. С тополей сыплются листья, залетают на наш двор, в конце лета - жёлтые, скоро осень, осень... Когда бабушка смеётся над нарезанными мной тоненькими кусочками хлеба: «Хлеб-от по-городскому опять нарезала, тополиные листочки», - я представляю именно эти тополиные листья с соседских тополей. Тополя срубили ещё в моём детстве, бабушка умерла много лет назад, в её доме живут чужие мне родственники, и сам дом давно уже перестроен, но часто вижу его во сне и знаю, что где-то там, на той стороне, стоит тот старый дом и два тополя на цветущем лугу и бабушка в чистом белом платочке ждёт меня, пятилетнюю внучку.

Ну и пусть тут не тополя, всё равно.

На этих картинах словно запечатлены разные уголки той деревни. Или мои воспоминания о ней?

Лес за деревенским прудом полон земляники, но не так уж много найдётся желающих её собрать - заболоченный дальний берег пруда взращивает мириады комаров, к лесу просто не подступиться! Даже в самый жаркий день там сумрачно, прохладно и звонко от несмолкаемого комариного пения.

Заросший дягилем (дягильником, как говорит бабушка) луг за домом полого спускается до кромки оврага, в котором звенит прохладная речушка-ручеёк. Иногда ранним туманным утром мы с бабушкой выходим на грибную охоту. Бабушка повязывает мне белый платок и выдаёт белую рубаху - от комаров. Несём корзины и эмалированный бидончик для ягод. Проходим по меже между огородами, ныряем в цветущий луг и, промокшие по пояс, по козьей тропке спускаемся в овраг. Там ищем себе палку-рогатину, не столько опираться на неё, сколько шебуршить в палой листве. Долго ходим по оврагу, но попадаются нам одни лишь трухлявые сыроежки, червивые и полные влаги, как морские губки. Встречаем сонного ужа, и бабушка, яростно ненавидящая змей, воинственно бросается на него, подцепляет рогатиной и забрасывает на другой берег речки. Мокрые и искусанные комарами (хотя нет, мокрая и искусанная только я, бабушка же будто проходит между отяжелевших от росы травинок, и комары её не трогают) выбираемся из оврага и идём к молодому сосняку, узкой лесополосе за деревней, где буквально за несколько минут набираем полные корзины сопливых маслят, облепленных иголками и прошлогодними листьями.

Вон за той берёзовой рощей молодой сосняк, а это дорога в соседнюю деревню. Бабушка любила вспоминать, как однажды я остановилась посреди цветущего луга и, раскинув руки, мечтательно сказала: «Бабушка, до чего же красиво! Так бы легла тут и умерла!»

Странная мечта, но до сих пор я при виде летнего разнотравья думаю именно такими словами

Мне кажется, яркие точки-цветочки на переднем плане - это клейкая смолка и полевая гвоздика-часики, никуда без них моему цветущему лугу.

А это снова у бабушки, но уже позже. В глубоких сумерках возвращаюсь домой, достаю из окна рамку с натянутой марлей, притягиваю створку к гвоздю верёвочкой, завязываю потуже, чтоб не распахнулась на ночном сквозняке, и с какой-нибудь книгой усаживаюсь ужинать. Библиотека в деревне не работает - библиотекарь на покосе, вернётся через неделю, всё уже читано-перечитано, остались только обожаемые бабушкой «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского и привезённая мной «Золотая роза» Паустовского. У «Золотой розы» противная глянцевая суперобложка, а леса и горы навевают тоску-уныние, но всё-таки берусь за них. Вот это мельниковское Заволжье я увидела таким спокойным и неярким и - тем же летом - прочитала у Паустовского:

До тех пор ненастье было окрашено в моих глазах в один унылый цвет. Вся тоскливость ненастья и вызывалась, как я думал, именно тем, что оно съедало краски и заволакивало землю мутью.

Но Левитан увидел в этом унынии некий оттенок величия, даже торжественности, и нашел в нем много чистых красок. С тех пор ненастье перестало угнетать меня. Наоборот, я даже полюбил его за чистоту воздуха, холод, когда горят щеки, оловянную рябь рек, тяжелое передвижение туч.

И из того же времени «На даче в сумерки»

Или ещё вот из раннего детства. К бабушке меня везёт старшая сестра, сама совсем ещё ребёнок, и двоюродная сестра, чуть старше. С боем занимаю верхнюю полку и внезапно просыпаюсь ранним утром, только-только солнце взошло. Поезд стоит посреди леса, полыхает розовым пламенем иван-чай - макушка лета. Окно открыто, солнце ползёт по подушке, где-то гудит шмель... Так проходит минут десять, и я вдруг понимаю, что сестёр нет. В это же мгновение поезд трогается, и я с диким криком кубарем лечу с верхней полки. В тамбур, в тамбур, там стоп-кран! Но по коридору уже идут мои сестрицы, смеются, несут чай и букет цветов. Всё-таки выходили, - злюсь я, пугаясь, что чуть не осталась одна, но скоро успокаиваюсь. А по ромашке ползёт муравей, и поезд увозит его так далеко от дома, что уже никогда не вернуться...

А это прошлогоднее. Поехали мы с мамой в Мисхор, чтоб оттуда подняться на Ай-Петри. Проходящий автобус высадил нас на Южнобережном шоссе, у отворота на Мисхор. Пока отряхивались от пыли, поднятой умчавшимся дальше автобусом, через дорогу, откуда-то с гор, выскочил к нам дядечка с собакой: откуда и куда? да зачем вам в город спускаться, идите-ка сразу на среднюю станцию канатки, отсюда это ближе. Махнул нам рукой, куда идти, и исчез в придорожных кустах. Шли мы недолго, боялись пропустить поворот, но оказалось, что пропустить его невозможно. Щит прохід і проїзд заборонено, шлагбаум и выскочивший из зелёной будки мужчина в форме: а вы куда? а зачем вам на среднюю станцию? нет там посадки и не было никогда, возвращайтесь обратно в город. да и канатка сегодня вряд ли будет работать, штормовое предупреждение. как назад? а вот так назад, или как сюда шли, или вдоль опор канатной дороги, не заблудитесь, хотя руки-ноги можете переломать. Наверное, мы с мамой не самые разумные люди, но возвращаться уж очень не хотелось. На телефоне нашла тропку, которая начинается от дороги и, огибая виноградники, ведёт вниз по склону холма. Исцарапавшись о колючую проволоку, оскальзываясь на опавшей хвое, оглядывались на белоснежную громаду Ай-Петри за зелёным морем соснового бора и спускались, спускались

Это вообще все мои крымские поездки, начиная с 1987 года, прошлые и будущие.

Это мой старый знакомый Аю-Даг, но не со стороны Гурзуфа, а с другой стороны, с Партенита.

Это, конечно же, Италия, яркая, щедрая на красоту, очаровавшая меня с первой минуты нашей встречи, как в фильме «Колдовской апрель»

И эту же Италию я узнаю в узеньких улочках Балаклавы, тающей на солнце, цветущей, ароматной, поющей сотнями цикад.

А эта «Весна в Италии» - моё знакомство с Альпами, только с другой, с северной стороны. В начале лета уже не было цветущих садов, но моя память наполнила утренний Интерлакен весенними цветами, которых там не было и быть не могло, но, как писал Сальвадор Дали, «разница между ложными воспоминаниями и подлинными такова же, как между фальшивыми и настоящими бриллиантами: фальшивые выглядят более естественно и ярче сверкают».

Кривозерский монастырь с картины «Вечерний звон» покоится на дне Горьковского водохранилища, а мне эта картина напоминает о поездке на север Пермского края, будто не Волга это, а Колва, такая же зеркально-гладкая, спокойная.

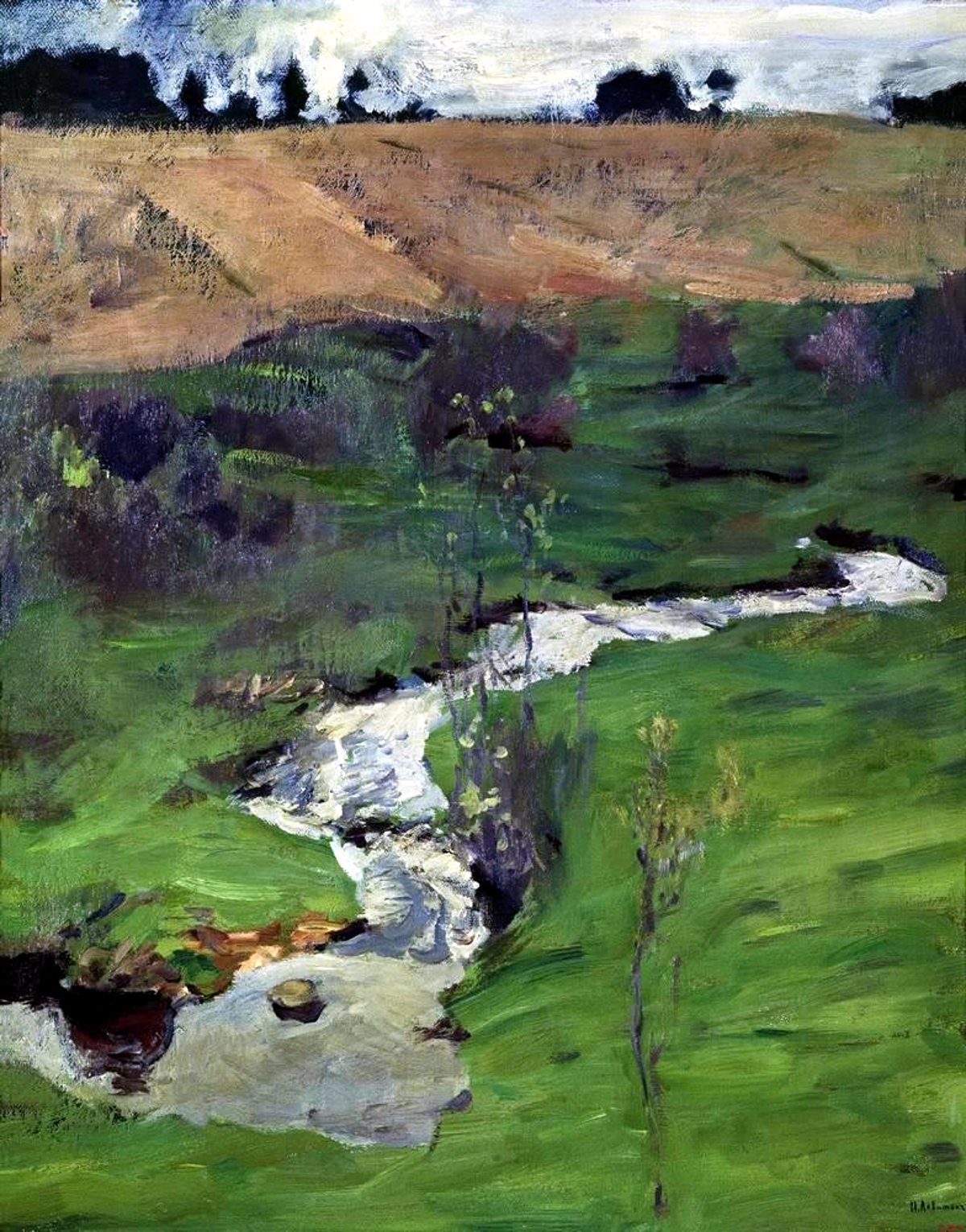

К дедушке я ездить не любила: там соседские пчёлы в малиннике, там бесконечные ряды картошки, которую надо окучивать или обирать жуков, там ужасный туалет, к которому проходить надо мимо коровы. И дедушка при встрече обнимает, прижимается колючей щекой и спрашивает про оценки, а потом ставит меня в пример остальным внукам - моим двоюродным братьям. После этого мне стыдно идти к ним, словно я сама хвасталась этими пятёрками. За хорошую учёбу дедушка освобождает меня от работы, а братьев гонит на покос. Я увязываюсь за ними, потому что мне скучно и душно в доме. Идём через огород, мимо баньки, за деревянной калиткой овражек с неглубоким ручьём, через который перекинут мостик из двух брёвен. На тот берег ходить страшно: у самого мостика муравейник с огромными злыми муравьями, и мостик этот они считают своим, бегают по нему с одного берега на другой и кусают проходящих за пятки, поэтому я караулю братьев на этом берегу. Смотрю, как они, пошатываясь под тяжестью вязанок сена, спускаются к мостику по узкой тропинке, как балансируют они на брёвнах над водой, а потом иду за ними, подбирая граблями осыпающиеся клочья сена. Вечером мы расстелем на сеновале покрывала и под комариный звон и мышиное шуршание уляжемся спать на свежем сене.

А ручеёк за дедушкиным огородом - вот он:

11 класс, осень, художественная школа. В сухую погоду нас выводили на пленэр. В ясный день мы тащили за собой тяжёлые мольберты, вспахивая ими сухие золотые листья, а когда небо хмурилось и вот-вот грозило пролиться дождём, обходились альбомами. И рисовали, рисовали... Рисовали кору деревьев, и дрожащие былинки, и отражающиеся в лужах стволы деревьев, и поредевшие рощи, и мохнатые склоны гор, и старые дома - их много в Старом городе

Года через три, такой же золотой осенью, мы с другом приехали к моим родителям. Гуляли в уже знакомых местах за городом, и вдруг на холме над рекой показалась старая усадьба, не видимая летом за деревьями. Мы не нашли дороги к дому и потому решили, что он заброшен. Потом бывали в тех местах, но всегда летом, и из-за зелени не удавалось рассмотреть, стоит ли там тот старый дом.