Таймырские рассказы. Волочанка - City, продолжение.

к предисловию

в начало рассказа "Волочанка - City"

... Что, поговорим, почему они тут вместе?

***

Этнографическое отступление.

Для человека, далекого от размышлений на тему этнографических путешествий, чтение старых книг может стать в определенной мере шоком - там будут совсем другие географические названия и совсем другие, непривычные современному уху, имена народов. Любая «история с географией» Севера возрастом 100 и более лет будет изобиловать такими словами, как «остяки», «зыряне», «самоеды». Слово «самоеды» все же достаточно прочно закрепилось в нашей истории, поскольку начинает преследовать нас по пути на восток уже от Архангельска. Преследовать своей необычностью, заставляя лишь через какое-то время усомниться в том, выражает ли оно кулинарные пристрастия обозначенных им народов. Самоеды, - переделанные поморами на понятный им лад самодийцы: самоеды - самоядь - самоедины - самодины - самодийцы; последнее - вполне уже научное современное название группы народов, включающих в себя (преимущественно с запада на восток) ненцев, энцев, селькупов, нганасан, а так же ряда саянских, ныне уже исчезнувших, этносов. Правды ради, научным во времена поморских экспансий периода Мангазеи было название «самоедины», или даже «самодины», но не суть. Главными представителями самоедов, конечно же, являются ненцы: они более многочисленны, более расселены по Северу, от Архангельска до Таймыра, и более узнаваемы. Автору этих строк повезло - в поселке Тазовский,

в музее, нам посчастливилось встретить экскурсовода Ирину, успевшую получить образование в институте культуры в Санкт-Петербурге по существовавшим еще тогда квотам для малых народов, а потом вернуться в родной поселок, в музей. Ценность ее, как экскурсовода, несомненна - часто свой рассказ она сопровождала словами, типа: «общепринято считать так, но вот мой папа, например, делал этак». В своем восприятии этих мест я буду стараться опираться на сведения, полученные от нее, а вам уж выбирать, доверять ли им, или лучше, скажем, Википедии. Но, объективности ради, хочется уберечь пытливого путешественника или читателя от «крючка коньюктуры» - по мере роста интереса к быту и обычаям коренных нардов, растет и встречное стремление этот быт показать любыми, в том числе лубочными, далекими от правды, методами.

***

Отступление внутри отступления. Через пару недель по возвращении с Таймыра я попал на экологический телефестиваль «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске. Надо сказать, замечательный фестиваль. Опоздав на пару дней, я пропустил экскурсию в этническую деревню. По приезду мы сидели в фойе гостиницы вдвоем с такой же опоздавшей бедолагой-гостьей и рассматривали фото деревенского праздника, когда она вдруг вскрикнула.

- Что случилось? Вам нехорошо? - испугался я.

-Нет, - переводя дух, сказала она. - На фото… шаман…

- Ну, - усмехнулся я, - Это просто фото. Хоть и страшноватое, конечно.

- Да-да, страшноватое… конечно, это только фото. Просто это мой первый муж.

Это явление повсеместно: побывав в лубочных деревнях пигмеев или масаев в Центральной Африке, вы будете поражены и ошарашены, попав к масаям или пигмеям нормальным, нетуристическим. Так что остерегайтесь подделок.

Конец отступления внутри отступления.

***

Мне кажется, что в восприятии народов Севера есть несколько небольших, но принципиальных заблуждений. Самое первое - географическое. По аналогии с остальными народами, живущими вдали от центров цивилизации, принято считать, что чем больше вы от этих центров удаляетесь, тем более аутентичную, более исконную и «этнографически неиспорченную» жизнь коренных народов вы увидите. Так вот, с самоедами это в точности наоборот. Ненцы, придерживающиеся традиционного уклада жизни, то есть кочующие по тундре с оленьими стадами, одевающиеся в национальные одежды и поддерживающие свои испокон веку заведенные обычаи, встретятся вам, скорее, на самом западе их обитания - на востоке Архангельской области и в Ненецком (который Нарьян-Мар) округе. Шанс повстречать оленью упряжку ненцев, приехавших с кочевий в магазин, гораздо выше в Мезени; по мере же продвижения вашего на восток ситуация будет меняться: на Ямале вы встретите, конечно же, кочующих традиционно одетых ненцев у магазина вахтового поселка газовиков или нефтяников,

но будут они уже не на оленях, а на достаточно солидных и дорогих снегоходах. На Таймыре традиционный быт самоедов вы встретите только на самом западе, западнее Енисея; в описываемой нами части Таймыра, в Волочанке, самоеды-нганасаны, как и долганы, совершенно обрусели, так что не стоит искать в моем рассказе бытописания традиционных укладов.

Второе заблуждение - сказка о доступности местных женщин. Нет, конечно. Свободолюбие и волевой их характер, безусловно, видны невооруженным глазом, но, если заглянуть этим глазом чуть глубже, то откроется все тот же закон самосохранения, причем целого народа. Огромные территории Севера населены очень малым, исчезающее малым количеством людей, поэтому веками сформировалось стремление на уровне инстинктов не допустить кровосмешения. Все население каждого этноса разделено на роды, какие-то из них ближе, какие-то - дальше друг от друга, но родственными связями оплетены все. У более многочисленных ненцев есть родовые запреты на вступление в брак между ближайшими родами, и юноше приходится искать свою пару вдали не только от своего, но даже и от соседнего рода, располагающегося на пастбищах, покрывающих сотни, иногда многие и многие, километров. На самом деле, не юноше, а девушке, ибо именно женщина ответственна за здоровье нового поколения. И, если такая женщина встречает мужчину, заведомо непохожего на всех окружающих, то произведенный на свет ребенок станет, таким образом, заведомо защищенным от связанных с кровосмешением напастей и принесет в ее род ту самую, свежую, кровь. А теперь представьте себе: нганасан всего 800. Всего! У нганасан достаточно долгое время существовал запрет на браки между родственниками до третьего колена что по материнской, что по отцовской линии, а когда их всего восемьсот… И, самое интересное, численность их удерживается на этом уровне на протяжении многих уже (более сотни) лет. А получается это очень просто - родившейся у нганасанки в смешанном браке ребенок автоматически считается нганасаном. Вот и все. По большому счету, этому способствуют и сохранившиеся еще (хоть и не в полном объеме, и все больше сокращающиеся) льготы коренным народам, так что русско-местный ребенок будет местным уже поэтому. А русско-нганасанский будет записан нганасаном еще вдобавок и по обычаю нганасан. Так что, строго говоря, этнос нганасан сильно разбавлен уже на генетическом уровне и имеет совсем не тот состав крови, что 100 или даже 50 лет назад. Но самоидентичность, тем не менее, сохраняет.

И с долганами произошла похожая история, только приведшая к противоположному результату - появлению нового этноса. Считается, что народ этот - долганы - сложился как этнос только в начале двадцатого века, по схеме, похожей на попытку избежать кровосмешения народом-предшественником, историческими долганами, жившими по Хете и дальше, к востоку, по Лене. В словаре Брокгауза и Эфрона читаем: «некоторая часть якутов перешла в Енисейскую губернию, в Туруханский край, где они успели совершенно объякутить долган - небольшое тунгусское племя, точно так же, как и русских, заброшенных в дальние углы Якутского края». Избегая внутреннего родства, исполняя законы экзогамии, исторические долганы настолько плотно «сошлись» с пришедшими с востока племенами якутского (и юкагирского) происхождения, так, что от прежнего народа осталось только название. Хотя не только: обратите внимание на непонятных, попутно с долганами «объякученных» русских. Когда русские современные пришли на Таймыр, там уже были … русские прежние. Да-да, те самые, что во времена Мангазеи осваивали и обустраивали Пясиду, как называли они Таймыр, и чьи избы и кресты, с помощью наследия Лубниных, нам следует искать по берегам пройденной нами Пясинги, как называли они, на поморский манер, Пясину, а также Дудыпты, Авама и Хеты. И, несомненно, тех самых русских, что спрятаны в том же Брокгаузе под именем «затундренные крестьяне». Но о русских я еще поговорю. А в образовании долган, как этноса, «объякученные», или «затундренные» русские оставили свой след в виде принятого долганами православия.

Вот и получилось, что Волочанка - долганская этническая территория, место вновь образованного этноса долган, поскольку располагается на месте области проживания их исторических предков. А вот нганасаны, несмотря на свою древность, в Волочанку пришли позже. В тридцатых годах двадцатого века. Не по своей воле.

Это третье заблуждение, о котором я хочу сказать - общепринятое представление о наивности народов Севера, относящее в нашем сознании уровень их развития к младенчеству. Ничего подобного. Нганасанская культура восходит к первым векам нашей эры. Да, народ этот не владел до 20 века письменностью, никогда не знал, в отличие от своих западных соседей-самоедов оленеводства, жил исключительно охотой и кочевал в поисках более спокойных для этой охоты мест все дальше от ровных, как стол, пастбищ Тундры, вытесняемый оттуда более «культурными» ненцами с запада и «цивилизованными» якутами с востока. Пока и не обосновался вдоль южных склонов гор Бырранга - одной из самых северных горных систем в мире. Мы, кстати, прокладывая маршрут по пути поисковой партии Бегичева, ломали головы: зачем Никифор Алексеевич повел свой аргиш через горы, почему не обошел их той же Пясиной? Вот почему - путь шёл по историческим родовым местам нганасан, участвовавших в караване. В период начинавшейся распутицы нганасаны вели его, зная все пути свих исконных родовых территорий. Бегичев, кстати, сетует, что часть погонщиков его аргиша отказались идти через горы, объясняя это родовыми запретами; более, чем уверен, что это относится не к нганасанам. Это как раз их территория, за право обладать которой они воевали в свое время и с ненцами, и с тунгусами, в результате которых, как мне кажется и появился запрет пересекать горы для последних. Нганасаны же свободно переходили Быррангу и выходили к побережью Карского моря или моря Лаптевых, куда заходили для меновой торговли американские торговые суда. Заходили свободно, о чем подробно пишут участники экспедиции ГЭСЛО на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» 1910-1915 годов (вынужденные при встрече спускать русский военный флаг, дабы избежать конфликтной ситуации, обязывающий военных досматривать любое иностранное судно, зашедшее в российские воды). И позже заходили, до первой половины 1930-х, когда, будучи не в силах противостоять иностранной торговой агрессии, карательные органы молодого СССР стали отыгрываться на собственном населении. ЧК добралось и сюда и, встретив отнюдь не наивность, но доверчивость нганасан, радостно записывало в протоколы признательные и даже хвастливые показания довольных местных - смотри, дескать, какое ружье выменял я у американца на песцовую шкурку. Или патроны. Или - самое страшное - запрещенные уже к тому времени на остальной советской территории зеленые бумажки. И уводило удачливых охотников и торговцев в неизвестном направлении - ну, не ссылать же их, поскольку уже некуда. А трофейных, отнятых у новоиспеченных врагов народа, патронов производства страны идеологического противника, было достаточно, чтобы не думать о том, куда ссылать валютных спекулянтов.

Примерно на это же время приходится и начало двух других процессов - перевод населения от кочевого образа жизни к оседлому (тогда же и остяки стали хантами, а Обдорск - Салехардом, этакий реверанс в сторону лояльности принудительно окультуриваемым народам) и коллективизация. Впрочем, эти процессы вряд ли стоит описывать в и так уже затянувшемся этнографическом отступлении, поговорим о них в отступлении историческом. Вспыхнувшее в 1932-м году восстание нганасан, последнее в их истории, было жестоко подавлено, а места оседлого проживания для них определены, как поселки Усть-Авам, Волочанка (новая, образованная тогда же) и Новая (название такое). Все три - на этнической территории долган, во всех трех сосредоточена теперь основная часть нганасанского этноса - 266 человек в Волочанке, 260 - в Усть-Аваме, 53 человека в Новой. Еще примерно 100 человек этой национальности проживает в Дудинке и 13 - в Хатанге. Остальное нганасанское население раскидано по разным поселкам Таймыра и не превышает там 10 человек в каждом; два нганасана живут в Москве и один - в Питере. Всё.

Что касается долган, то их на порядок больше (около 8 тысяч), они составляют основную часть населения негородских (в том смысле, что не Норильска и не Дудинки) поселений Таймыра, и численность их год от года растет.

А тысячелетняя история нганасан сохранена в устном фольклоре - ситаби, - длинных, сложных и вычурных песнях - рассказах, поющихся сутки напролет. У нганасан, кстати, нет профессиональных исполнителей, поэтому и ситаби не нужно было сохранять специально - их и так знали все. Еще эта история изобилует очень непростыми легендами и сложными для восприятия обрядами - например, похорон. Впрочем, на старинное кладбище нганасан в Крестах местные отказались нас вести наотрез и так жестко, что в Волочанке мы и сами не попросились. Знаем лишь, что хоронили здесь в древности методом «воздушного погребения», а сам обряд, как и ненецкий, до мелочей похож на похороны в очень далекой от нас стране Тораджа на острове Сулавеси в Индонезии, столь поразивший нас когда-то, что я не устаю о том до сих пор рассказывать. И на этом очередном указателе на то, что мы, таки, одна планета, я и прерву затянувшееся этнографическое отступление, требующее, конечно, новых и новых раздумий и поездок…

Конец этнографического отступления.

***

Так и идем мы по Волочанке, в сопровождении милейшей Нины Федоровны, за ручку с многочисленными волочанскими детишками.

- Детей у вас много, - говорю я, и получая в ответ совсем неожиданное.

- Да, около трёхсот.

- Вот это да! - Но математика в голове не складывается. - 500 всего, 100 из них - пенсионеры…

- Да, все правильно. Почти все семьи - многодетные. А 300 - это несовершеннолетних, и грудничков, и кто школу окончил. А так - 65 человек в детском садике,

и 85 - в школе. У нас две школы - ну, то есть, два здания. Начальная - в старом, двухэтажном здании (на фото - левое, деревянное)

а основная - в новом. Ну как, новом - его Шойгу еще строил.

- МЧС школу строил?

- Нет-нет, в прямом смысле Шойгу. Когда студентом был, в стройотряде. Пойдемте, покажу! У нас там здорово!

(фото из школьной странички в ФБ)

Школа действительно очень уютная

и, хотя уже время к вечеру, здесь достаточно много детишек. Вместе с Ниной Федоровной проходим в спортивный зал

- Наша гордость, - говорит провожатая, - ансамбль «Хулускан»

(фото из школьной странички в ФБ)

Ребята только что ездили на гастроли в Дудинку и Норильск, материальное шефство над ним взял Норникель, все билеты и гостиницы оплатил. После гастролей в Дудинке ребят пригласили в Красноярск.

- Так и до Москвы доберетесь, - шучу я в сторону танцоров.

- Далеко. Да и что мы там не видели…

Но танцуют ребята, и правда, здорово! Особенно парнишка, что по центру на следующем фото

(фото из школьной странички в ФБ)

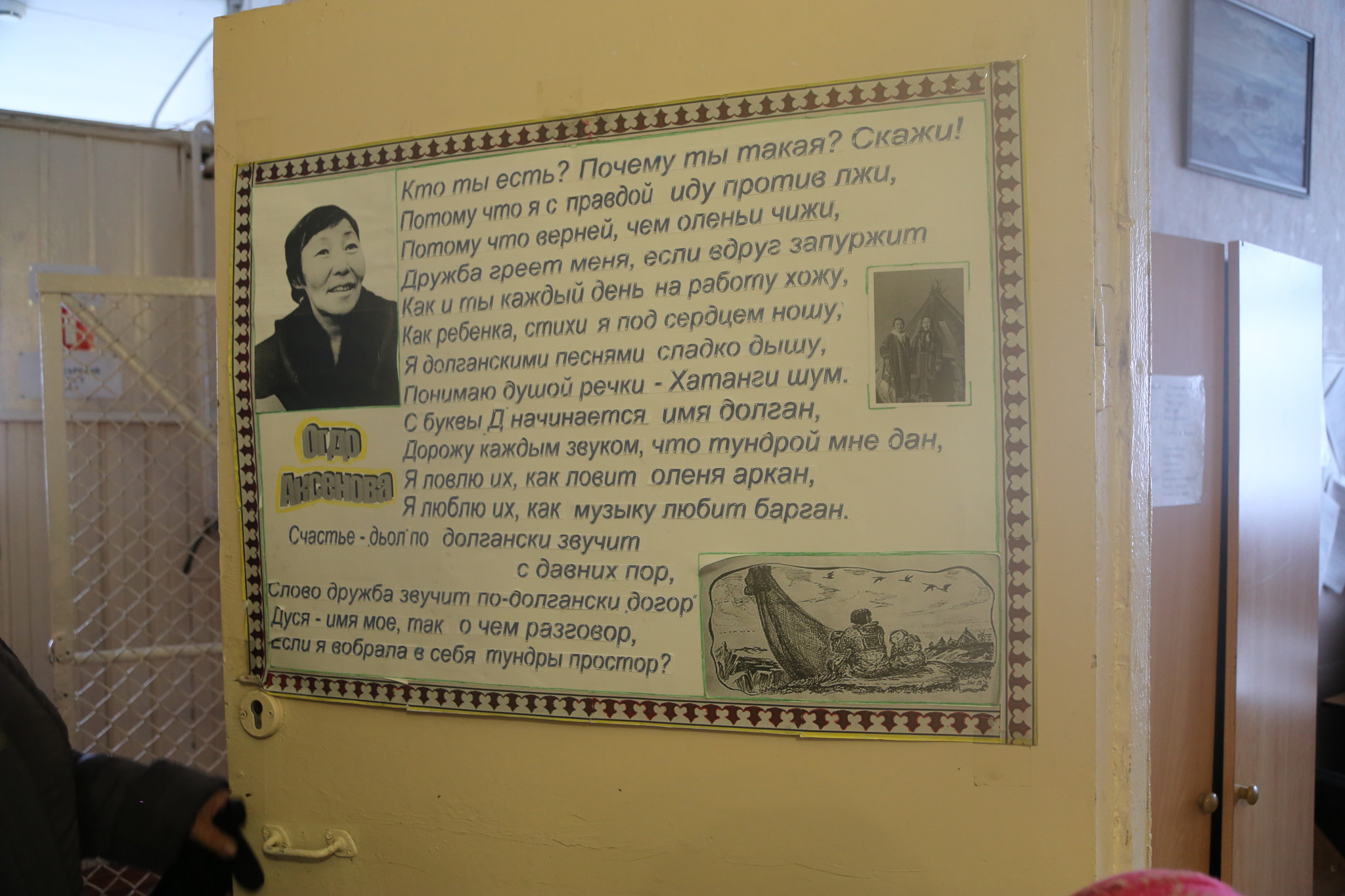

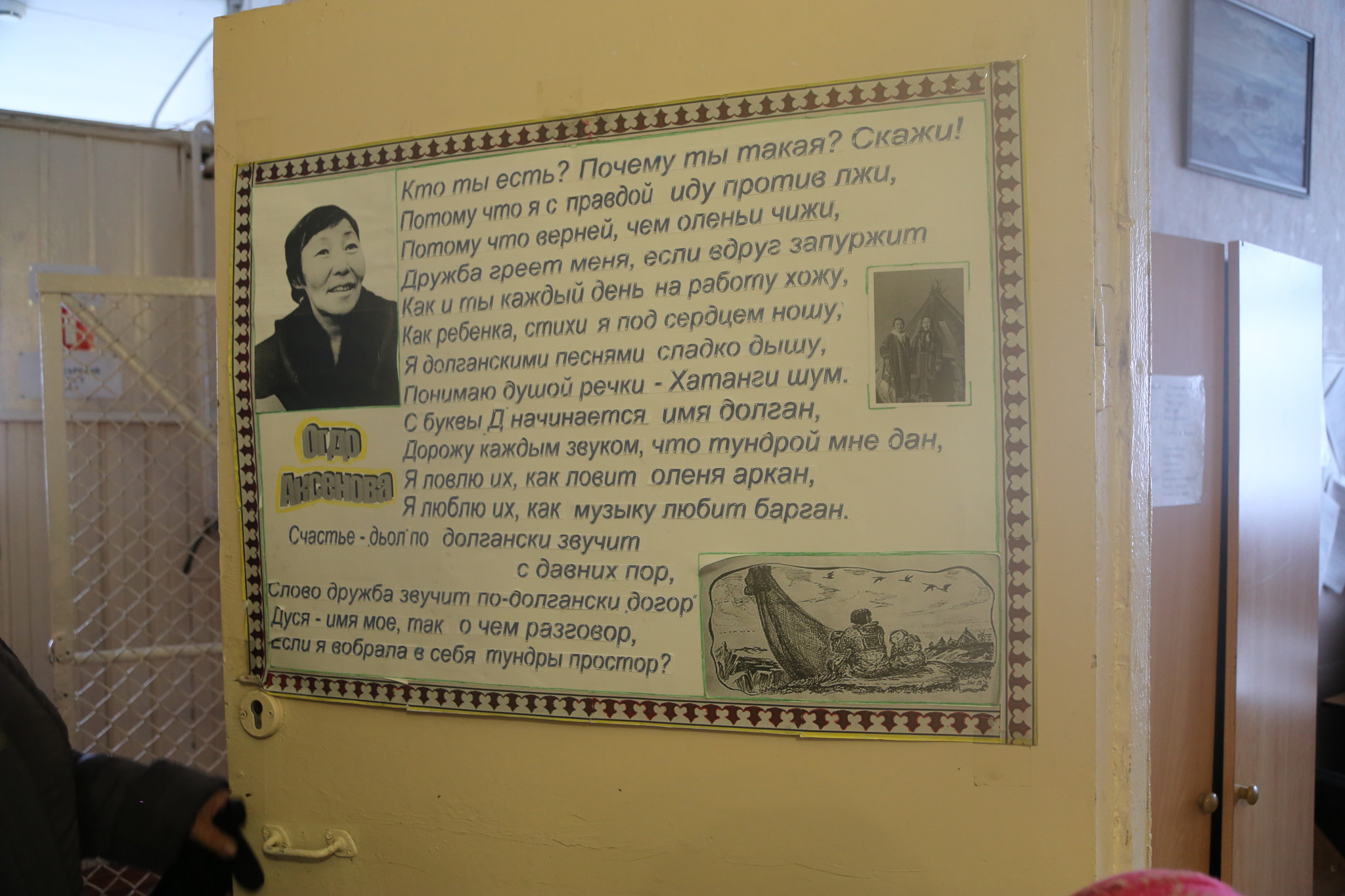

Школа носит имя Огдо Аксеновой, закончившей ее когда-то долганской поэтессы, которая для долган примерно как Пушкин для русских - практически, всё.

- Мне больше другое нравится, - говорит Нина Федоровна, -

"Я в Волочанке родилась,

Где берега реки, петляя,

Орнамент мне напоминают

И ягод россыпи сверкают.

Я в Волочанке родилась.

Люблю, отбросив все тревоги,

По утрамбованной дороге

Я на оленях быстрых мчать..."

Огдо (Евдокия Егоровна) Аксенова не просто поэт - она родоначальник долганской письменности. А стихотворение выше - перевод с долганского.

- Наш директор тоже стихи пишет, - сообщает нам Нина Федоровна, пока мы выходим из школы, - но я Вам это не говорила. Захочет - сам расскажет.

Сразу за школой - дом директора, к которому примыкает вольер, в котором обосновались хаски - любовь и увлечение Дениса Николаевича.

Напротив - самодельные нарты,

а за ними - фигура самого директора

(фото из ФБ Дениса Николаевича)

коренастого и уверенного в себе, как медведь.

- Коньяк-то пьете? - вместо «здравствуйте» приветствует нас он - я специально в магазине заказываю. А ночью машина пришла, так что я сгоняю, возьму. Вечерком приходите. Я Настю попрошу пельменей сварить - из оленины. Приходите.

- Придем, - обещаю я, и мы идем дальше под руку с Ниной Федоровной, - только мы в баньку еще…

- Банька через пару часов будет, - говорит нам Нина Федоровна, - я хозяину бани воды внеплановую бочку завезла, от администрации, когда узнала, что вы приедете. Истопит в лучшем виде! Ну, пойдемте дальше.

Мы снова обходим школу по кругу. За ней - памятник погибшим во время войны

Территория вокруг памятника убрана - готовится Волочанка ко Дню Победы.

- Тут Денис Николаевич такое задумал, - говорит Нина Федоровна, - ну ничего, вечером сам расскажет. А ну-ка, - это она детям, - расступись! Дайте гостю памятник сфотографировать!

На предыдущем фото за памятником - гордость Волочанской администрации. Новый дом.

Это первый дом, который строится в Волочанке администрацией с того времен, когда эта администрация была еще советской.

- Нет, есть постройки частные, а как же. Но тут - совместно, и семья участвует, и мы им помогаем. А как же. Вот у нас и в школе есть вакансии, и в больнице. А людей поселить негде. Кто ж поедет без жилья? Можно, конечно, поселить в больнице, как мы вас, на пару дней. Только это временно. А нам нужно постоянно!

Возвращаемся на центральную улицу.

- Нина Федоровна, а рядом с начальной школой двухэтажный каменный дом - что это?

- Сейчас там живут. А раньше… Мы ведь райцентром были, вокруг много поселков,

зимовий.

- Станков?

-Так уже не называют. А у нас три колхоза было, звероферма. Голубых песцов выращивали. Тогда в этом доме типография была - мы свою газету печатали.

- И самолет прилетал…

- Ан-24. Летел из Дудинки в Хатангу, у нас садился. А теперь вертолет. 8600 билет в один конец. И за каждый билет администрация еще семь тысяч доплачивает, 8600 - это чуть больше, чем реальные полцены…

Центральная улица приводит нас к стоящей слегка на отшибе больнице,

где в наше распоряжение отданы целых две палаты в неиспользуемом теперь крыле.

- Это раньше у нас столько врачей было, и терапевты, и хирурги, и гинекологи. Сейчас - два врача и фельдшер. Ставка второго врача вакантна - 150 тысяч в месяц. Зови, если есть кого, из Москвы. Только, чтоб человек был хороший, тогда возьмем. У нас врачей любят, - и она открывает дверь больницы, где нас встречает ее заведующая, - Екатерина Спиридоновна, принимайте гостей!

Пока писал эту часть, интернет принес такую вот фотку.

Всё меняется…

- 150 тысяч зарплата - это круто! - говорю я. - А как вообще здесь живут? Вот, если не в больнице или школе, то где тут можно работать?

- Ну, тут так. Есть бюджетные ставки. Школа, человек 25, больницу сам видишь, кроме фельдшера - 2 санитарки и кочегары. Дизелька (ДЭС, электростанция) - 5 человек. Детсад, авиаплощадка, метеостанция. А так - охотники все, промысловики. Охотятся на дикого оленя. Есть заготовительный пункт, принимает мясо по 80 рублей. Еще рога оленя принимают. Можно еще рыбу сдавать, но это для наших сложно стало. Оленя-то проще…

- И что, вот по 80 оленину можно купить?

- Тебе нужно? Да тебе ее так отдадут. Впрочем, в магазине она по 50 - зимник уже закрывается, так что больше не повезут. Остаток - лишь бы отдать.

- И много можно заработать?

- Миллиона 3 - 3 с половиной за сезон. Это если не пить.

- А пьют все?

-Нет, конечно. Есть очень крепкие семьи, это целые роды. Они и зимовьё держат, до 200 километров уходят. Есть те, кто с богомолами связался. Те тоже не пьют. Ты, кстати, с Денисом поговори - он всерьез храм задумал ставить.

- Он верующий?

- Он думает, что так меньше пить будут.

- А те, кто пьют - те как?

- Да, по-разному. Но сначала на снегоход, квадр и бензин зарабатывают, а остальное уже пропивают… Ладно, устраивайтесь, потом к Денису.

- Не, у меня мужики с вездеходом возятся, на дизельке. Это дальше?

- Да, совсем в конце поселка. Это специально так сделали, чтобы грохот не донимал.

От больницы Волочанка выглядит как-то так.

А в другую сторону - сердце поселка. Дизельная станция.

Ее «хозяин», Слава Сахатин (между прочим, племянник того самого Сидыроча, который тоже Сахатин) встретил меня по приезду вторым, после Сидорыча. Совершенно тепло, как родного, поскольку наш летчик Витя, планируя перелет, связался с Сидорычем, когда мы были еще в Дудинке. Собственно, сразу после этого на нашей Дудинской базе у аэропорта и появился Слава, приехавший в Дудинку по делам.

***

- Я из Волочанки. Начальник дизельки. Тебя же по-любому заправлять надо?

- Конечно. Только смотря почём. А то в Аваме заправлюсь, - начал я торговаться, но был прерван смешком.

- В Авам знаешь, как солярку завозят? По зимникам. Она там по 137 рублей. А у меня - навигацией. 45. Я тебе из своей отдам. И, да… Я слышал, вы «Дуглас» искать будете?

- Да, есть такая задачка…

- Есть бумага? Пиши. - И Слава диктует мне координаты. - Это координаты зимовий. Станков, как ты говоришь. Там были поселки в советское время. Там осталась солярка. В бочках. Сам посмотришь, в каких. В каждой точке, что я тебе даю, есть солярка. Возьми, сколько тебе нужно. А «Дуглас» найдете - дай координаты.

- Спасибо тебе, - говорю я и накладываю Славины координаты на курс партии Бегичева. Ну, точно по курсу. Значит, и отсюда, из Дудинки, и из Волочанки соляру можно будет брать по-минимуму, а грузоподъемность вездехода использовать для транспортировки бензина для Витиного самолета. Хорошо получилось. - Спасибо, Слав.

Наверное, вот теперь самое время сделать историческое отступление, ибо надо же знать, откуда взялась и почему не иссякает солярка советского происхождения на огромных, в сотни километров от цивилизации - Волочанки, - расстояниях.

***

Продолжение - Отступление историко-географическое - следует.

в начало рассказа "Волочанка - City"

... Что, поговорим, почему они тут вместе?

***

Этнографическое отступление.

Для человека, далекого от размышлений на тему этнографических путешествий, чтение старых книг может стать в определенной мере шоком - там будут совсем другие географические названия и совсем другие, непривычные современному уху, имена народов. Любая «история с географией» Севера возрастом 100 и более лет будет изобиловать такими словами, как «остяки», «зыряне», «самоеды». Слово «самоеды» все же достаточно прочно закрепилось в нашей истории, поскольку начинает преследовать нас по пути на восток уже от Архангельска. Преследовать своей необычностью, заставляя лишь через какое-то время усомниться в том, выражает ли оно кулинарные пристрастия обозначенных им народов. Самоеды, - переделанные поморами на понятный им лад самодийцы: самоеды - самоядь - самоедины - самодины - самодийцы; последнее - вполне уже научное современное название группы народов, включающих в себя (преимущественно с запада на восток) ненцев, энцев, селькупов, нганасан, а так же ряда саянских, ныне уже исчезнувших, этносов. Правды ради, научным во времена поморских экспансий периода Мангазеи было название «самоедины», или даже «самодины», но не суть. Главными представителями самоедов, конечно же, являются ненцы: они более многочисленны, более расселены по Северу, от Архангельска до Таймыра, и более узнаваемы. Автору этих строк повезло - в поселке Тазовский,

в музее, нам посчастливилось встретить экскурсовода Ирину, успевшую получить образование в институте культуры в Санкт-Петербурге по существовавшим еще тогда квотам для малых народов, а потом вернуться в родной поселок, в музей. Ценность ее, как экскурсовода, несомненна - часто свой рассказ она сопровождала словами, типа: «общепринято считать так, но вот мой папа, например, делал этак». В своем восприятии этих мест я буду стараться опираться на сведения, полученные от нее, а вам уж выбирать, доверять ли им, или лучше, скажем, Википедии. Но, объективности ради, хочется уберечь пытливого путешественника или читателя от «крючка коньюктуры» - по мере роста интереса к быту и обычаям коренных нардов, растет и встречное стремление этот быт показать любыми, в том числе лубочными, далекими от правды, методами.

***

Отступление внутри отступления. Через пару недель по возвращении с Таймыра я попал на экологический телефестиваль «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске. Надо сказать, замечательный фестиваль. Опоздав на пару дней, я пропустил экскурсию в этническую деревню. По приезду мы сидели в фойе гостиницы вдвоем с такой же опоздавшей бедолагой-гостьей и рассматривали фото деревенского праздника, когда она вдруг вскрикнула.

- Что случилось? Вам нехорошо? - испугался я.

-Нет, - переводя дух, сказала она. - На фото… шаман…

- Ну, - усмехнулся я, - Это просто фото. Хоть и страшноватое, конечно.

- Да-да, страшноватое… конечно, это только фото. Просто это мой первый муж.

Это явление повсеместно: побывав в лубочных деревнях пигмеев или масаев в Центральной Африке, вы будете поражены и ошарашены, попав к масаям или пигмеям нормальным, нетуристическим. Так что остерегайтесь подделок.

Конец отступления внутри отступления.

***

Мне кажется, что в восприятии народов Севера есть несколько небольших, но принципиальных заблуждений. Самое первое - географическое. По аналогии с остальными народами, живущими вдали от центров цивилизации, принято считать, что чем больше вы от этих центров удаляетесь, тем более аутентичную, более исконную и «этнографически неиспорченную» жизнь коренных народов вы увидите. Так вот, с самоедами это в точности наоборот. Ненцы, придерживающиеся традиционного уклада жизни, то есть кочующие по тундре с оленьими стадами, одевающиеся в национальные одежды и поддерживающие свои испокон веку заведенные обычаи, встретятся вам, скорее, на самом западе их обитания - на востоке Архангельской области и в Ненецком (который Нарьян-Мар) округе. Шанс повстречать оленью упряжку ненцев, приехавших с кочевий в магазин, гораздо выше в Мезени; по мере же продвижения вашего на восток ситуация будет меняться: на Ямале вы встретите, конечно же, кочующих традиционно одетых ненцев у магазина вахтового поселка газовиков или нефтяников,

но будут они уже не на оленях, а на достаточно солидных и дорогих снегоходах. На Таймыре традиционный быт самоедов вы встретите только на самом западе, западнее Енисея; в описываемой нами части Таймыра, в Волочанке, самоеды-нганасаны, как и долганы, совершенно обрусели, так что не стоит искать в моем рассказе бытописания традиционных укладов.

Второе заблуждение - сказка о доступности местных женщин. Нет, конечно. Свободолюбие и волевой их характер, безусловно, видны невооруженным глазом, но, если заглянуть этим глазом чуть глубже, то откроется все тот же закон самосохранения, причем целого народа. Огромные территории Севера населены очень малым, исчезающее малым количеством людей, поэтому веками сформировалось стремление на уровне инстинктов не допустить кровосмешения. Все население каждого этноса разделено на роды, какие-то из них ближе, какие-то - дальше друг от друга, но родственными связями оплетены все. У более многочисленных ненцев есть родовые запреты на вступление в брак между ближайшими родами, и юноше приходится искать свою пару вдали не только от своего, но даже и от соседнего рода, располагающегося на пастбищах, покрывающих сотни, иногда многие и многие, километров. На самом деле, не юноше, а девушке, ибо именно женщина ответственна за здоровье нового поколения. И, если такая женщина встречает мужчину, заведомо непохожего на всех окружающих, то произведенный на свет ребенок станет, таким образом, заведомо защищенным от связанных с кровосмешением напастей и принесет в ее род ту самую, свежую, кровь. А теперь представьте себе: нганасан всего 800. Всего! У нганасан достаточно долгое время существовал запрет на браки между родственниками до третьего колена что по материнской, что по отцовской линии, а когда их всего восемьсот… И, самое интересное, численность их удерживается на этом уровне на протяжении многих уже (более сотни) лет. А получается это очень просто - родившейся у нганасанки в смешанном браке ребенок автоматически считается нганасаном. Вот и все. По большому счету, этому способствуют и сохранившиеся еще (хоть и не в полном объеме, и все больше сокращающиеся) льготы коренным народам, так что русско-местный ребенок будет местным уже поэтому. А русско-нганасанский будет записан нганасаном еще вдобавок и по обычаю нганасан. Так что, строго говоря, этнос нганасан сильно разбавлен уже на генетическом уровне и имеет совсем не тот состав крови, что 100 или даже 50 лет назад. Но самоидентичность, тем не менее, сохраняет.

И с долганами произошла похожая история, только приведшая к противоположному результату - появлению нового этноса. Считается, что народ этот - долганы - сложился как этнос только в начале двадцатого века, по схеме, похожей на попытку избежать кровосмешения народом-предшественником, историческими долганами, жившими по Хете и дальше, к востоку, по Лене. В словаре Брокгауза и Эфрона читаем: «некоторая часть якутов перешла в Енисейскую губернию, в Туруханский край, где они успели совершенно объякутить долган - небольшое тунгусское племя, точно так же, как и русских, заброшенных в дальние углы Якутского края». Избегая внутреннего родства, исполняя законы экзогамии, исторические долганы настолько плотно «сошлись» с пришедшими с востока племенами якутского (и юкагирского) происхождения, так, что от прежнего народа осталось только название. Хотя не только: обратите внимание на непонятных, попутно с долганами «объякученных» русских. Когда русские современные пришли на Таймыр, там уже были … русские прежние. Да-да, те самые, что во времена Мангазеи осваивали и обустраивали Пясиду, как называли они Таймыр, и чьи избы и кресты, с помощью наследия Лубниных, нам следует искать по берегам пройденной нами Пясинги, как называли они, на поморский манер, Пясину, а также Дудыпты, Авама и Хеты. И, несомненно, тех самых русских, что спрятаны в том же Брокгаузе под именем «затундренные крестьяне». Но о русских я еще поговорю. А в образовании долган, как этноса, «объякученные», или «затундренные» русские оставили свой след в виде принятого долганами православия.

Вот и получилось, что Волочанка - долганская этническая территория, место вновь образованного этноса долган, поскольку располагается на месте области проживания их исторических предков. А вот нганасаны, несмотря на свою древность, в Волочанку пришли позже. В тридцатых годах двадцатого века. Не по своей воле.

Это третье заблуждение, о котором я хочу сказать - общепринятое представление о наивности народов Севера, относящее в нашем сознании уровень их развития к младенчеству. Ничего подобного. Нганасанская культура восходит к первым векам нашей эры. Да, народ этот не владел до 20 века письменностью, никогда не знал, в отличие от своих западных соседей-самоедов оленеводства, жил исключительно охотой и кочевал в поисках более спокойных для этой охоты мест все дальше от ровных, как стол, пастбищ Тундры, вытесняемый оттуда более «культурными» ненцами с запада и «цивилизованными» якутами с востока. Пока и не обосновался вдоль южных склонов гор Бырранга - одной из самых северных горных систем в мире. Мы, кстати, прокладывая маршрут по пути поисковой партии Бегичева, ломали головы: зачем Никифор Алексеевич повел свой аргиш через горы, почему не обошел их той же Пясиной? Вот почему - путь шёл по историческим родовым местам нганасан, участвовавших в караване. В период начинавшейся распутицы нганасаны вели его, зная все пути свих исконных родовых территорий. Бегичев, кстати, сетует, что часть погонщиков его аргиша отказались идти через горы, объясняя это родовыми запретами; более, чем уверен, что это относится не к нганасанам. Это как раз их территория, за право обладать которой они воевали в свое время и с ненцами, и с тунгусами, в результате которых, как мне кажется и появился запрет пересекать горы для последних. Нганасаны же свободно переходили Быррангу и выходили к побережью Карского моря или моря Лаптевых, куда заходили для меновой торговли американские торговые суда. Заходили свободно, о чем подробно пишут участники экспедиции ГЭСЛО на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» 1910-1915 годов (вынужденные при встрече спускать русский военный флаг, дабы избежать конфликтной ситуации, обязывающий военных досматривать любое иностранное судно, зашедшее в российские воды). И позже заходили, до первой половины 1930-х, когда, будучи не в силах противостоять иностранной торговой агрессии, карательные органы молодого СССР стали отыгрываться на собственном населении. ЧК добралось и сюда и, встретив отнюдь не наивность, но доверчивость нганасан, радостно записывало в протоколы признательные и даже хвастливые показания довольных местных - смотри, дескать, какое ружье выменял я у американца на песцовую шкурку. Или патроны. Или - самое страшное - запрещенные уже к тому времени на остальной советской территории зеленые бумажки. И уводило удачливых охотников и торговцев в неизвестном направлении - ну, не ссылать же их, поскольку уже некуда. А трофейных, отнятых у новоиспеченных врагов народа, патронов производства страны идеологического противника, было достаточно, чтобы не думать о том, куда ссылать валютных спекулянтов.

Примерно на это же время приходится и начало двух других процессов - перевод населения от кочевого образа жизни к оседлому (тогда же и остяки стали хантами, а Обдорск - Салехардом, этакий реверанс в сторону лояльности принудительно окультуриваемым народам) и коллективизация. Впрочем, эти процессы вряд ли стоит описывать в и так уже затянувшемся этнографическом отступлении, поговорим о них в отступлении историческом. Вспыхнувшее в 1932-м году восстание нганасан, последнее в их истории, было жестоко подавлено, а места оседлого проживания для них определены, как поселки Усть-Авам, Волочанка (новая, образованная тогда же) и Новая (название такое). Все три - на этнической территории долган, во всех трех сосредоточена теперь основная часть нганасанского этноса - 266 человек в Волочанке, 260 - в Усть-Аваме, 53 человека в Новой. Еще примерно 100 человек этой национальности проживает в Дудинке и 13 - в Хатанге. Остальное нганасанское население раскидано по разным поселкам Таймыра и не превышает там 10 человек в каждом; два нганасана живут в Москве и один - в Питере. Всё.

Что касается долган, то их на порядок больше (около 8 тысяч), они составляют основную часть населения негородских (в том смысле, что не Норильска и не Дудинки) поселений Таймыра, и численность их год от года растет.

А тысячелетняя история нганасан сохранена в устном фольклоре - ситаби, - длинных, сложных и вычурных песнях - рассказах, поющихся сутки напролет. У нганасан, кстати, нет профессиональных исполнителей, поэтому и ситаби не нужно было сохранять специально - их и так знали все. Еще эта история изобилует очень непростыми легендами и сложными для восприятия обрядами - например, похорон. Впрочем, на старинное кладбище нганасан в Крестах местные отказались нас вести наотрез и так жестко, что в Волочанке мы и сами не попросились. Знаем лишь, что хоронили здесь в древности методом «воздушного погребения», а сам обряд, как и ненецкий, до мелочей похож на похороны в очень далекой от нас стране Тораджа на острове Сулавеси в Индонезии, столь поразивший нас когда-то, что я не устаю о том до сих пор рассказывать. И на этом очередном указателе на то, что мы, таки, одна планета, я и прерву затянувшееся этнографическое отступление, требующее, конечно, новых и новых раздумий и поездок…

Конец этнографического отступления.

***

Так и идем мы по Волочанке, в сопровождении милейшей Нины Федоровны, за ручку с многочисленными волочанскими детишками.

- Детей у вас много, - говорю я, и получая в ответ совсем неожиданное.

- Да, около трёхсот.

- Вот это да! - Но математика в голове не складывается. - 500 всего, 100 из них - пенсионеры…

- Да, все правильно. Почти все семьи - многодетные. А 300 - это несовершеннолетних, и грудничков, и кто школу окончил. А так - 65 человек в детском садике,

и 85 - в школе. У нас две школы - ну, то есть, два здания. Начальная - в старом, двухэтажном здании (на фото - левое, деревянное)

а основная - в новом. Ну как, новом - его Шойгу еще строил.

- МЧС школу строил?

- Нет-нет, в прямом смысле Шойгу. Когда студентом был, в стройотряде. Пойдемте, покажу! У нас там здорово!

(фото из школьной странички в ФБ)

Школа действительно очень уютная

и, хотя уже время к вечеру, здесь достаточно много детишек. Вместе с Ниной Федоровной проходим в спортивный зал

- Наша гордость, - говорит провожатая, - ансамбль «Хулускан»

(фото из школьной странички в ФБ)

Ребята только что ездили на гастроли в Дудинку и Норильск, материальное шефство над ним взял Норникель, все билеты и гостиницы оплатил. После гастролей в Дудинке ребят пригласили в Красноярск.

- Так и до Москвы доберетесь, - шучу я в сторону танцоров.

- Далеко. Да и что мы там не видели…

Но танцуют ребята, и правда, здорово! Особенно парнишка, что по центру на следующем фото

(фото из школьной странички в ФБ)

Школа носит имя Огдо Аксеновой, закончившей ее когда-то долганской поэтессы, которая для долган примерно как Пушкин для русских - практически, всё.

- Мне больше другое нравится, - говорит Нина Федоровна, -

"Я в Волочанке родилась,

Где берега реки, петляя,

Орнамент мне напоминают

И ягод россыпи сверкают.

Я в Волочанке родилась.

Люблю, отбросив все тревоги,

По утрамбованной дороге

Я на оленях быстрых мчать..."

Огдо (Евдокия Егоровна) Аксенова не просто поэт - она родоначальник долганской письменности. А стихотворение выше - перевод с долганского.

- Наш директор тоже стихи пишет, - сообщает нам Нина Федоровна, пока мы выходим из школы, - но я Вам это не говорила. Захочет - сам расскажет.

Сразу за школой - дом директора, к которому примыкает вольер, в котором обосновались хаски - любовь и увлечение Дениса Николаевича.

Напротив - самодельные нарты,

а за ними - фигура самого директора

(фото из ФБ Дениса Николаевича)

коренастого и уверенного в себе, как медведь.

- Коньяк-то пьете? - вместо «здравствуйте» приветствует нас он - я специально в магазине заказываю. А ночью машина пришла, так что я сгоняю, возьму. Вечерком приходите. Я Настю попрошу пельменей сварить - из оленины. Приходите.

- Придем, - обещаю я, и мы идем дальше под руку с Ниной Федоровной, - только мы в баньку еще…

- Банька через пару часов будет, - говорит нам Нина Федоровна, - я хозяину бани воды внеплановую бочку завезла, от администрации, когда узнала, что вы приедете. Истопит в лучшем виде! Ну, пойдемте дальше.

Мы снова обходим школу по кругу. За ней - памятник погибшим во время войны

Территория вокруг памятника убрана - готовится Волочанка ко Дню Победы.

- Тут Денис Николаевич такое задумал, - говорит Нина Федоровна, - ну ничего, вечером сам расскажет. А ну-ка, - это она детям, - расступись! Дайте гостю памятник сфотографировать!

На предыдущем фото за памятником - гордость Волочанской администрации. Новый дом.

Это первый дом, который строится в Волочанке администрацией с того времен, когда эта администрация была еще советской.

- Нет, есть постройки частные, а как же. Но тут - совместно, и семья участвует, и мы им помогаем. А как же. Вот у нас и в школе есть вакансии, и в больнице. А людей поселить негде. Кто ж поедет без жилья? Можно, конечно, поселить в больнице, как мы вас, на пару дней. Только это временно. А нам нужно постоянно!

Возвращаемся на центральную улицу.

- Нина Федоровна, а рядом с начальной школой двухэтажный каменный дом - что это?

- Сейчас там живут. А раньше… Мы ведь райцентром были, вокруг много поселков,

зимовий.

- Станков?

-Так уже не называют. А у нас три колхоза было, звероферма. Голубых песцов выращивали. Тогда в этом доме типография была - мы свою газету печатали.

- И самолет прилетал…

- Ан-24. Летел из Дудинки в Хатангу, у нас садился. А теперь вертолет. 8600 билет в один конец. И за каждый билет администрация еще семь тысяч доплачивает, 8600 - это чуть больше, чем реальные полцены…

Центральная улица приводит нас к стоящей слегка на отшибе больнице,

где в наше распоряжение отданы целых две палаты в неиспользуемом теперь крыле.

- Это раньше у нас столько врачей было, и терапевты, и хирурги, и гинекологи. Сейчас - два врача и фельдшер. Ставка второго врача вакантна - 150 тысяч в месяц. Зови, если есть кого, из Москвы. Только, чтоб человек был хороший, тогда возьмем. У нас врачей любят, - и она открывает дверь больницы, где нас встречает ее заведующая, - Екатерина Спиридоновна, принимайте гостей!

Пока писал эту часть, интернет принес такую вот фотку.

Всё меняется…

- 150 тысяч зарплата - это круто! - говорю я. - А как вообще здесь живут? Вот, если не в больнице или школе, то где тут можно работать?

- Ну, тут так. Есть бюджетные ставки. Школа, человек 25, больницу сам видишь, кроме фельдшера - 2 санитарки и кочегары. Дизелька (ДЭС, электростанция) - 5 человек. Детсад, авиаплощадка, метеостанция. А так - охотники все, промысловики. Охотятся на дикого оленя. Есть заготовительный пункт, принимает мясо по 80 рублей. Еще рога оленя принимают. Можно еще рыбу сдавать, но это для наших сложно стало. Оленя-то проще…

- И что, вот по 80 оленину можно купить?

- Тебе нужно? Да тебе ее так отдадут. Впрочем, в магазине она по 50 - зимник уже закрывается, так что больше не повезут. Остаток - лишь бы отдать.

- И много можно заработать?

- Миллиона 3 - 3 с половиной за сезон. Это если не пить.

- А пьют все?

-Нет, конечно. Есть очень крепкие семьи, это целые роды. Они и зимовьё держат, до 200 километров уходят. Есть те, кто с богомолами связался. Те тоже не пьют. Ты, кстати, с Денисом поговори - он всерьез храм задумал ставить.

- Он верующий?

- Он думает, что так меньше пить будут.

- А те, кто пьют - те как?

- Да, по-разному. Но сначала на снегоход, квадр и бензин зарабатывают, а остальное уже пропивают… Ладно, устраивайтесь, потом к Денису.

- Не, у меня мужики с вездеходом возятся, на дизельке. Это дальше?

- Да, совсем в конце поселка. Это специально так сделали, чтобы грохот не донимал.

От больницы Волочанка выглядит как-то так.

А в другую сторону - сердце поселка. Дизельная станция.

Ее «хозяин», Слава Сахатин (между прочим, племянник того самого Сидыроча, который тоже Сахатин) встретил меня по приезду вторым, после Сидорыча. Совершенно тепло, как родного, поскольку наш летчик Витя, планируя перелет, связался с Сидорычем, когда мы были еще в Дудинке. Собственно, сразу после этого на нашей Дудинской базе у аэропорта и появился Слава, приехавший в Дудинку по делам.

***

- Я из Волочанки. Начальник дизельки. Тебя же по-любому заправлять надо?

- Конечно. Только смотря почём. А то в Аваме заправлюсь, - начал я торговаться, но был прерван смешком.

- В Авам знаешь, как солярку завозят? По зимникам. Она там по 137 рублей. А у меня - навигацией. 45. Я тебе из своей отдам. И, да… Я слышал, вы «Дуглас» искать будете?

- Да, есть такая задачка…

- Есть бумага? Пиши. - И Слава диктует мне координаты. - Это координаты зимовий. Станков, как ты говоришь. Там были поселки в советское время. Там осталась солярка. В бочках. Сам посмотришь, в каких. В каждой точке, что я тебе даю, есть солярка. Возьми, сколько тебе нужно. А «Дуглас» найдете - дай координаты.

- Спасибо тебе, - говорю я и накладываю Славины координаты на курс партии Бегичева. Ну, точно по курсу. Значит, и отсюда, из Дудинки, и из Волочанки соляру можно будет брать по-минимуму, а грузоподъемность вездехода использовать для транспортировки бензина для Витиного самолета. Хорошо получилось. - Спасибо, Слав.

Наверное, вот теперь самое время сделать историческое отступление, ибо надо же знать, откуда взялась и почему не иссякает солярка советского происхождения на огромных, в сотни километров от цивилизации - Волочанки, - расстояниях.

***

Продолжение - Отступление историко-географическое - следует.