Они делали экономику страны. Александр Энгельгардт

Другие экономисты страны

Экономисты милостью Божьей: Александр Энгельгардт

Этот публицист и предприниматель-самоучка открыл русскому обществу российскую деревню, как когда-то Колумб открыл для европейцев Америку. Он стремился доказать, что вся Россия могла бы быть необыкновенно богатой, если устранить бюрократические узы и устаревшие отношения собственности. ©

~~~~~~~~~~~

А. Н. Энгельгардт

Появление 12 писем-очерков «Из деревни» Александра Николаевича Энгельгардта (одиннадцать из них опубликованы в журнале «Отечественные записки» в 1872-1882 годы, двенадцатое - в «Вестнике Европы» в 1887 году) стало подлинным событием. Эти письма произвели переворот в общественном сознании, представлениях о путях развития не только российской деревни, но и страны в целом. Хотя к концу ХIХ века крестьянство составляло 85 процентов населения России, образованное общество не имело о его жизни реального представления. В очерках же Энгельгардта действовали подлинные крестьяне со всеми их заботами, радостями и печалями, бытом и миросозерцанием. Вот почему в 1870-е годы просвещённая Россия - от студента до министра - зачитывалась этими письмами. В 1882 году они были напечатаны отдельным изданием - большим тиражом, чем имели тогда журналы. Поэтому книга получила широкую читательскую аудиторию.

Энгельгардт - офицер, затем профессор химии - за связи с подпольной народнической партией «Земля и воля» был выслан из столицы. Поселившись в разорённом родовом смоленском имении Батищеве, он вынужденно занялся сельским хозяйством. В то время многие помещики, лишившись после отмены крепостного права бесплатной рабочей силы, разорялись и покидали свои имения. А профессор, на которого они посматривали свысока как на оторванного от жизни книжника, сумел в короткий срок буквально из руин создать образцовое и прибыльное хозяйство. Вскоре оно стало своего рода «школой передового опыта» для сотен имений сельской России. Такой успех был не случаен: Александр Николаевич считал подъём своего хозяйства не только способом обретения средств к жизни, но и патриотическим долгом. Мало сказать, что созданная им система хозяйствования опиралась на человека - крестьянина и работника. Она опиралась именно на русского человека, его особый, национальный строй жизни.

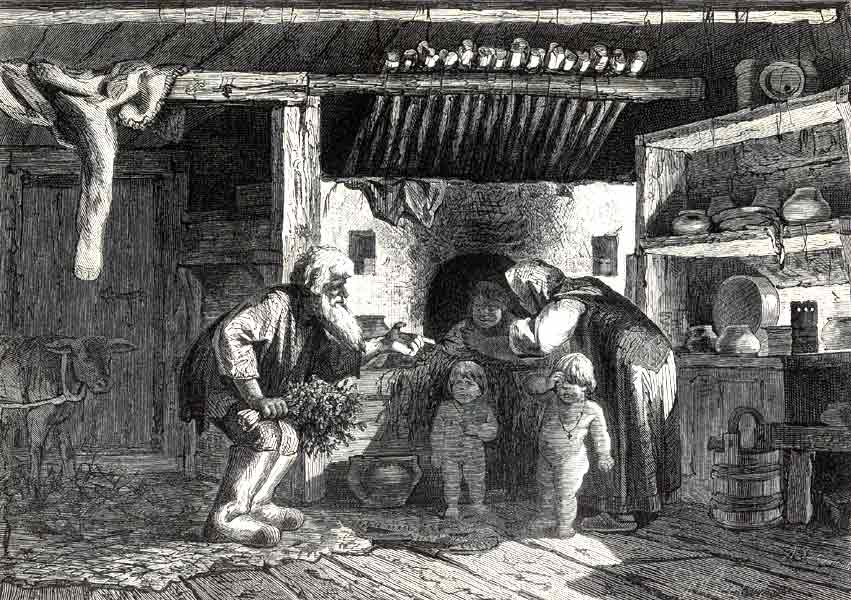

Крестьянская семья за обедом. Конец XIX века

Первым толчком к осознанию такого подхода послужил один случай. В имении Энгельгардта прорвало плотину. Наёмные работники запросили за её починку несусветную плату. Умный крестьянин посоветовал Энгельгардту: «Не нанимайте работников, а позовите крестьян на толоку (на помощь по-соседски), поднесите по стаканчику водки. Да вдруг у кого из нас овин сгорит, разве вы не поможете леском?..» Плотину толокой поправили в один день. Вот так, постепенно учась, в том числе у крестьян, Энгельгардт вырабатывал систему успешного хозяйствования на селе.

Познакомившись с соседями-помещиками, а также с кулаками, Энгельгардт убедился, что ни те, ни другие не способны вести продуктивное хозяйство. «Никакие технические улучшения не могут в настоящее время помочь нашему хозяйству... пока земли не перейдут в руки земледельцев», - убеждался Александр Николаевич.

Тогда в обществе был распространён миф, будто сельское хозяйство в пореформенной России процветало - ведь наша страна, резко увеличив экспорт зерна, стала кормилицей Европы. При этом молчаливо предполагалось, что уж сами-то русские люди, тем более крестьяне, были сыты. Энгельгардт же показывал, что на деле проводилась антинародная политика: «Недоедим - а вывезем!»

Вывозили хлеб за границу не мужики, а помещики. «У мужика деньги шли на хозяйство. А пан деньги за море переведёт, потому что пьёт вино заморское, любит бабу заморскую, носит шелки заморские и магарыч за долги платит за море». Вот почему экспорт хлеба - не общегосударственное дело, а корыстное дело помещиков; доходы от продажи зерна шли на их личное потребление, а вырученная тяжёлым трудом крестьянства валюта уплывала обратно за рубеж. И то, что причиталось государству, на деле доставалось его кредиторам - банкирам Запада, ибо Россия всё больше увязала в путах внешнего долга: «Хлеб нужно продавать немцу для того, чтобы платить проценты по долгам».

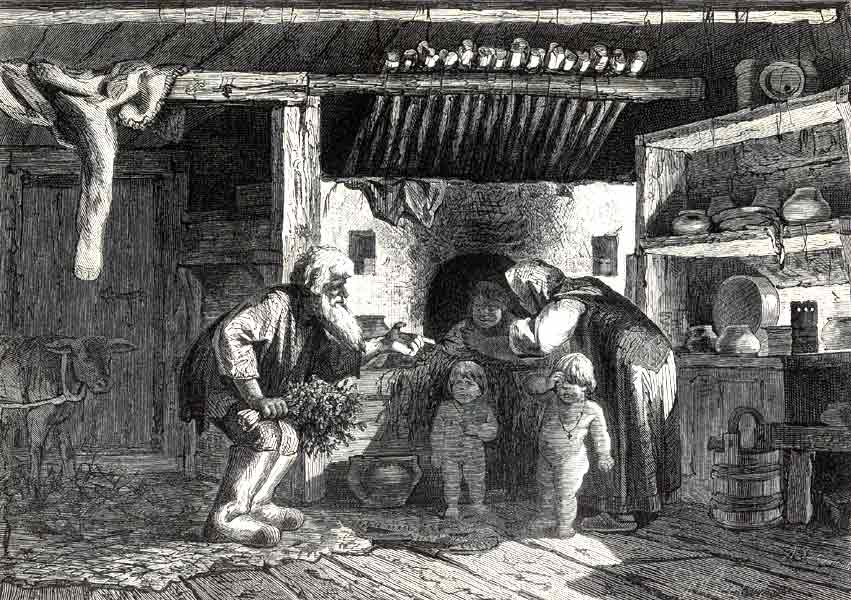

Крестьянская изба. Вторая половина XIX века.

Это была распродажа страны. «Наш же мужик-земледелец ест самый плохой ржаной хлеб с костерём… хлебает пустые серые щи, считает роскошью гречневую кашу с конопляным маслом... У нашего же мужика-земледельца не хватает пшеничного хлеба на соску ребёнку, пожует баба ржаную корку, что сама ест, положит в тряпку - соси». Если бы Россия удвоила производство хлеба, «так не то чтобы возить хлеб за границу, а производить его вдвое против теперешнего, так и то только что впору самим было бы». Куда уж тут об экспорте думать. «…От плохой пищи народ худеет, болеет… если бы всюду народ хорошо питался, то всюду был бы рослый, здоровый народ». Энгельгардт обращал внимание, что дети русского земледельца питаются хуже, чем телята у хорошего хозяина, оттого и смертность детей высока.

Может быть, многих удивит, что у истоков мысли о необходимости коллективизации сельского хозяйства стоял именно Энгельгардт. Причину бедности крестьян он видел не только в кабальной зависимости бедняков от помещиков и кулаков, но и в индивидуальном ведении хозяйства. В деревне из 14 дворов «ежедневно топится 14 печей, в которых 14 хозяек готовят, каждая для своего двора, пищу. Какая громадная трата труда, пищевых материалов, топлива и пр.! А у меня 22 человека рабочих обедают за одним столом, и пищу им готовит одна хозяйка, в одной печи. Весь скот стоит на одном дворе». Раз земля должна быть общей, то в идеале и хозяйствование на ней должно стать совместным. Более того, в коллективизации села Энгельгардт видел всемирно-историческую миссию нашей страны. Если бы возникли деревни из просвещённых людей, это стало бы громадным шагом в деле подъёма России. Тогда «...будет такой прогресс в хозяйстве, о каком мы и помышлять не можем» - введут и травосеяние, и машины, заведут породистый скот, откроют школы, агрономические и ремесленные училища, консерватории, гимназии, университеты.

Своим описанием сельской жизни Энгельгардт как бы подводит к пониманию необходимости её переустройства - причём на тех основах, которые утвердились в годы власти Советов. Возможно, кому-то это покажется преувеличением. Но обратимся к примерам, которые приводит автор, и выводам, которые он делает, исходя из них. Вот заболел он, небогатый помещик - посылай за доктором в город, за 30 вёрст, на тройке, в приличном экипаже, с кучером (чего у многих нет), за визит заплати 15 рублей, отвези врача в город обратно и привези лекарство. Но ведь в случае серьёзной болезни одного визита мало. А «заболеет мужик - ходит, перемогается, пока есть сила. Свалился - лежит». Повезёт - выздоровеет, а нет - умрёт. Едва поправившись, мужик начинает работать, простуживается (ведь у крестьян отхожие места - на дворе), а плохая пища поддержать организм не может, только усугубляет болезнь, - и человек помирает.

Вспашка зяби. Начало ХХ века.

Нужен совершенно иной строй всей жизни страны: «…чтобы доктор жил близко, сам давал лекарства, ездил к больным в том экипаже, который пришлют, то есть в простой телеге, чтобы он брал небольшую плату за визит вместе с лекарством, не требовал денег тотчас, а ожидал оплаты до осени… не отказывался от уплаты за лечение деревенскими продуктами… имел своё хозяйство - так, чтобы мужик мог отработать за лечение…». И «чтобы все лица, живущие в одной волости, - помещики, попы, мещане, арендаторы, крестьяне… составляли одно целое, были связаны общим интересом, лечились бы одним и тем же доктором, судились одним судьёй, имели общую кассу для своих местных потребностей, выставляли в земство общих представителей волости… Своя внутренняя волостная полиция». Энгельгардт предлагал, чтобы органом местного самоуправления стал волостной совет, посланцы всех слоёв народа получали наказы от своих избирателей и отчитывались о проделанной работе... В этом и заключалось народное представление о разумной и справедливой власти.

Бедность крестьян - от того, что у них мало земли. По мере роста численности сельского населения надел, приходящийся на одну крестьянскую душу, ещё более уменьшался. У помещиков же земли оказалось больше, чем до отмены крепостного права, и значительная часть её оставалась необработанной из-за отсутствия рабочих рук. Такое положение могло со временем привести к социальному взрыву. Энгельгардт считал необходимой передачу всей земли крестьянским общинам. А выразители интересов помещиков утверждали, что никакого малоземелья у российских крестьян нет, просто земля плохо используется. Мол, хозяйство крестьяне ведут экстенсивное, а нужно переходить на интенсивную систему с использованием искусственных удобрений и пp., как это делается в Западной Европе.

Энгельгардт показывал, что тёмный и неграмотный русский мужик в смысле хозяйствования оказывается более просвещённым земледельцем, чем дипломированные агрономы, начитавшиеся французских книжек. «…Мужик, оставляющий свою траву подрасти, чтобы было побольше сена, поступает рациональнее, если мы посмотрим с точки зрения общей пользы хозяйства страны… Точно так же и воззрения мужика на общую систему хозяйства страны, его экстенсивная система хозяйствования разумнее интенсивной системы…».

Энгельгардт, осваивая пустоши, получал хорошие урожаи. Поэтому ему казалось дикостью положение, когда «огромные пространства земель, которые могут дать превосходные урожаи хлеба… мы оставим пустовать... а сами засядем на маленькие кусочки земли и будем их удобрять виллевскими туками… В нечерноземной полосе... мы должны... вести экстенсивное хозяйство… распахивать пустующие земли… это единственное средство поднять наше упавшее хозяйство… И так как сделать всё это может только мужик, так как будущность у нас имеет только общинное мужицкое хозяйство, то все старания должны быть употреблены, чтобы эти пустующие земли пришли к мужику». Тогда, не увеличивая значительно посевы хлебов, сможем выделить площади под травы - клевер, тимофеевку и др.

Столовая в деревне. Конец XIX века.

На все вопросы ведения хозяйства Энгельгардт смотрел с государственной точки зрения, думая о благе России: «Ну что толку для землевладельца, когда его земля пустует или беспутно выпахивается, что толку для фабриканта, что голодный рабочий дёшев, когда фабриканту некому сбыть свой миткаль, кумач, плис?.. А кто же, как не мужик-потребитель, может поддержать и фабриканта, и купца? На господах далеко не уедешь. Не тот фабрикант живёт, который производит господский товар, а тот, который производит мужицкий. Богатеет тот купец, который торгует русским, то есть мужицким товаром».

По сути, Энгельгардт говорил о непригодности для России западной рыночной экономики, о необходимости повышения уровня жизни народа для создания полноценного внутреннего рынка.

Энгельгардт оказался во многом пророком. Не стал ключевой фигурой российского села фермер-одиночка, на которого впоследствии делал ставку Столыпин, да и не он один. Не смогла удовлетворить потребностей страны в продовольствии и обычная русская деревня крестьян индивидуалистов-общинников после революции, в 1920-е годы. Коллективизация села стала неизбежной, но прошла она не так, как мыслил Энгельгардт.

Деревни просвещённых, интеллигентных крестьян не получилось. Прослойка интеллигенции в селе возникла, но это были не интеллигенты города, захотевшие стать мужиками, а дети крестьян, окончившие вузы и техникумы в городах. Те из них, кто вернулись в село, образовали привилегированную прослойку специалистов и конторских работников, хотя и обзаводились личным подсобным хозяйством. Посёлки фермеров-кооператоров, интеллигентов, пришедших из городов, пока ещё редки. Система земледелия в нашей стране осталась в основном экстенсивной, с редкими очагами интенсивных технологий.

В короткой статье не пересказать всё богатство мыслей книги Энгельгардта, но внимательный читатель увидит в ней множество параллелей.

Михаил Антонов

«Файл-РФ»

Экономисты милостью Божьей: Александр Энгельгардт

Этот публицист и предприниматель-самоучка открыл русскому обществу российскую деревню, как когда-то Колумб открыл для европейцев Америку. Он стремился доказать, что вся Россия могла бы быть необыкновенно богатой, если устранить бюрократические узы и устаревшие отношения собственности. ©

~~~~~~~~~~~

А. Н. Энгельгардт

Появление 12 писем-очерков «Из деревни» Александра Николаевича Энгельгардта (одиннадцать из них опубликованы в журнале «Отечественные записки» в 1872-1882 годы, двенадцатое - в «Вестнике Европы» в 1887 году) стало подлинным событием. Эти письма произвели переворот в общественном сознании, представлениях о путях развития не только российской деревни, но и страны в целом. Хотя к концу ХIХ века крестьянство составляло 85 процентов населения России, образованное общество не имело о его жизни реального представления. В очерках же Энгельгардта действовали подлинные крестьяне со всеми их заботами, радостями и печалями, бытом и миросозерцанием. Вот почему в 1870-е годы просвещённая Россия - от студента до министра - зачитывалась этими письмами. В 1882 году они были напечатаны отдельным изданием - большим тиражом, чем имели тогда журналы. Поэтому книга получила широкую читательскую аудиторию.

Энгельгардт - офицер, затем профессор химии - за связи с подпольной народнической партией «Земля и воля» был выслан из столицы. Поселившись в разорённом родовом смоленском имении Батищеве, он вынужденно занялся сельским хозяйством. В то время многие помещики, лишившись после отмены крепостного права бесплатной рабочей силы, разорялись и покидали свои имения. А профессор, на которого они посматривали свысока как на оторванного от жизни книжника, сумел в короткий срок буквально из руин создать образцовое и прибыльное хозяйство. Вскоре оно стало своего рода «школой передового опыта» для сотен имений сельской России. Такой успех был не случаен: Александр Николаевич считал подъём своего хозяйства не только способом обретения средств к жизни, но и патриотическим долгом. Мало сказать, что созданная им система хозяйствования опиралась на человека - крестьянина и работника. Она опиралась именно на русского человека, его особый, национальный строй жизни.

Крестьянская семья за обедом. Конец XIX века

Первым толчком к осознанию такого подхода послужил один случай. В имении Энгельгардта прорвало плотину. Наёмные работники запросили за её починку несусветную плату. Умный крестьянин посоветовал Энгельгардту: «Не нанимайте работников, а позовите крестьян на толоку (на помощь по-соседски), поднесите по стаканчику водки. Да вдруг у кого из нас овин сгорит, разве вы не поможете леском?..» Плотину толокой поправили в один день. Вот так, постепенно учась, в том числе у крестьян, Энгельгардт вырабатывал систему успешного хозяйствования на селе.

Познакомившись с соседями-помещиками, а также с кулаками, Энгельгардт убедился, что ни те, ни другие не способны вести продуктивное хозяйство. «Никакие технические улучшения не могут в настоящее время помочь нашему хозяйству... пока земли не перейдут в руки земледельцев», - убеждался Александр Николаевич.

Тогда в обществе был распространён миф, будто сельское хозяйство в пореформенной России процветало - ведь наша страна, резко увеличив экспорт зерна, стала кормилицей Европы. При этом молчаливо предполагалось, что уж сами-то русские люди, тем более крестьяне, были сыты. Энгельгардт же показывал, что на деле проводилась антинародная политика: «Недоедим - а вывезем!»

Вывозили хлеб за границу не мужики, а помещики. «У мужика деньги шли на хозяйство. А пан деньги за море переведёт, потому что пьёт вино заморское, любит бабу заморскую, носит шелки заморские и магарыч за долги платит за море». Вот почему экспорт хлеба - не общегосударственное дело, а корыстное дело помещиков; доходы от продажи зерна шли на их личное потребление, а вырученная тяжёлым трудом крестьянства валюта уплывала обратно за рубеж. И то, что причиталось государству, на деле доставалось его кредиторам - банкирам Запада, ибо Россия всё больше увязала в путах внешнего долга: «Хлеб нужно продавать немцу для того, чтобы платить проценты по долгам».

Крестьянская изба. Вторая половина XIX века.

Это была распродажа страны. «Наш же мужик-земледелец ест самый плохой ржаной хлеб с костерём… хлебает пустые серые щи, считает роскошью гречневую кашу с конопляным маслом... У нашего же мужика-земледельца не хватает пшеничного хлеба на соску ребёнку, пожует баба ржаную корку, что сама ест, положит в тряпку - соси». Если бы Россия удвоила производство хлеба, «так не то чтобы возить хлеб за границу, а производить его вдвое против теперешнего, так и то только что впору самим было бы». Куда уж тут об экспорте думать. «…От плохой пищи народ худеет, болеет… если бы всюду народ хорошо питался, то всюду был бы рослый, здоровый народ». Энгельгардт обращал внимание, что дети русского земледельца питаются хуже, чем телята у хорошего хозяина, оттого и смертность детей высока.

Может быть, многих удивит, что у истоков мысли о необходимости коллективизации сельского хозяйства стоял именно Энгельгардт. Причину бедности крестьян он видел не только в кабальной зависимости бедняков от помещиков и кулаков, но и в индивидуальном ведении хозяйства. В деревне из 14 дворов «ежедневно топится 14 печей, в которых 14 хозяек готовят, каждая для своего двора, пищу. Какая громадная трата труда, пищевых материалов, топлива и пр.! А у меня 22 человека рабочих обедают за одним столом, и пищу им готовит одна хозяйка, в одной печи. Весь скот стоит на одном дворе». Раз земля должна быть общей, то в идеале и хозяйствование на ней должно стать совместным. Более того, в коллективизации села Энгельгардт видел всемирно-историческую миссию нашей страны. Если бы возникли деревни из просвещённых людей, это стало бы громадным шагом в деле подъёма России. Тогда «...будет такой прогресс в хозяйстве, о каком мы и помышлять не можем» - введут и травосеяние, и машины, заведут породистый скот, откроют школы, агрономические и ремесленные училища, консерватории, гимназии, университеты.

Своим описанием сельской жизни Энгельгардт как бы подводит к пониманию необходимости её переустройства - причём на тех основах, которые утвердились в годы власти Советов. Возможно, кому-то это покажется преувеличением. Но обратимся к примерам, которые приводит автор, и выводам, которые он делает, исходя из них. Вот заболел он, небогатый помещик - посылай за доктором в город, за 30 вёрст, на тройке, в приличном экипаже, с кучером (чего у многих нет), за визит заплати 15 рублей, отвези врача в город обратно и привези лекарство. Но ведь в случае серьёзной болезни одного визита мало. А «заболеет мужик - ходит, перемогается, пока есть сила. Свалился - лежит». Повезёт - выздоровеет, а нет - умрёт. Едва поправившись, мужик начинает работать, простуживается (ведь у крестьян отхожие места - на дворе), а плохая пища поддержать организм не может, только усугубляет болезнь, - и человек помирает.

Вспашка зяби. Начало ХХ века.

Нужен совершенно иной строй всей жизни страны: «…чтобы доктор жил близко, сам давал лекарства, ездил к больным в том экипаже, который пришлют, то есть в простой телеге, чтобы он брал небольшую плату за визит вместе с лекарством, не требовал денег тотчас, а ожидал оплаты до осени… не отказывался от уплаты за лечение деревенскими продуктами… имел своё хозяйство - так, чтобы мужик мог отработать за лечение…». И «чтобы все лица, живущие в одной волости, - помещики, попы, мещане, арендаторы, крестьяне… составляли одно целое, были связаны общим интересом, лечились бы одним и тем же доктором, судились одним судьёй, имели общую кассу для своих местных потребностей, выставляли в земство общих представителей волости… Своя внутренняя волостная полиция». Энгельгардт предлагал, чтобы органом местного самоуправления стал волостной совет, посланцы всех слоёв народа получали наказы от своих избирателей и отчитывались о проделанной работе... В этом и заключалось народное представление о разумной и справедливой власти.

Бедность крестьян - от того, что у них мало земли. По мере роста численности сельского населения надел, приходящийся на одну крестьянскую душу, ещё более уменьшался. У помещиков же земли оказалось больше, чем до отмены крепостного права, и значительная часть её оставалась необработанной из-за отсутствия рабочих рук. Такое положение могло со временем привести к социальному взрыву. Энгельгардт считал необходимой передачу всей земли крестьянским общинам. А выразители интересов помещиков утверждали, что никакого малоземелья у российских крестьян нет, просто земля плохо используется. Мол, хозяйство крестьяне ведут экстенсивное, а нужно переходить на интенсивную систему с использованием искусственных удобрений и пp., как это делается в Западной Европе.

Энгельгардт показывал, что тёмный и неграмотный русский мужик в смысле хозяйствования оказывается более просвещённым земледельцем, чем дипломированные агрономы, начитавшиеся французских книжек. «…Мужик, оставляющий свою траву подрасти, чтобы было побольше сена, поступает рациональнее, если мы посмотрим с точки зрения общей пользы хозяйства страны… Точно так же и воззрения мужика на общую систему хозяйства страны, его экстенсивная система хозяйствования разумнее интенсивной системы…».

Энгельгардт, осваивая пустоши, получал хорошие урожаи. Поэтому ему казалось дикостью положение, когда «огромные пространства земель, которые могут дать превосходные урожаи хлеба… мы оставим пустовать... а сами засядем на маленькие кусочки земли и будем их удобрять виллевскими туками… В нечерноземной полосе... мы должны... вести экстенсивное хозяйство… распахивать пустующие земли… это единственное средство поднять наше упавшее хозяйство… И так как сделать всё это может только мужик, так как будущность у нас имеет только общинное мужицкое хозяйство, то все старания должны быть употреблены, чтобы эти пустующие земли пришли к мужику». Тогда, не увеличивая значительно посевы хлебов, сможем выделить площади под травы - клевер, тимофеевку и др.

Столовая в деревне. Конец XIX века.

На все вопросы ведения хозяйства Энгельгардт смотрел с государственной точки зрения, думая о благе России: «Ну что толку для землевладельца, когда его земля пустует или беспутно выпахивается, что толку для фабриканта, что голодный рабочий дёшев, когда фабриканту некому сбыть свой миткаль, кумач, плис?.. А кто же, как не мужик-потребитель, может поддержать и фабриканта, и купца? На господах далеко не уедешь. Не тот фабрикант живёт, который производит господский товар, а тот, который производит мужицкий. Богатеет тот купец, который торгует русским, то есть мужицким товаром».

По сути, Энгельгардт говорил о непригодности для России западной рыночной экономики, о необходимости повышения уровня жизни народа для создания полноценного внутреннего рынка.

Энгельгардт оказался во многом пророком. Не стал ключевой фигурой российского села фермер-одиночка, на которого впоследствии делал ставку Столыпин, да и не он один. Не смогла удовлетворить потребностей страны в продовольствии и обычная русская деревня крестьян индивидуалистов-общинников после революции, в 1920-е годы. Коллективизация села стала неизбежной, но прошла она не так, как мыслил Энгельгардт.

Деревни просвещённых, интеллигентных крестьян не получилось. Прослойка интеллигенции в селе возникла, но это были не интеллигенты города, захотевшие стать мужиками, а дети крестьян, окончившие вузы и техникумы в городах. Те из них, кто вернулись в село, образовали привилегированную прослойку специалистов и конторских работников, хотя и обзаводились личным подсобным хозяйством. Посёлки фермеров-кооператоров, интеллигентов, пришедших из городов, пока ещё редки. Система земледелия в нашей стране осталась в основном экстенсивной, с редкими очагами интенсивных технологий.

В короткой статье не пересказать всё богатство мыслей книги Энгельгардта, но внимательный читатель увидит в ней множество параллелей.

Михаил Антонов

«Файл-РФ»