Дневник. 1987 - 89 год. Глава 20. Юрий Любимов перед закатом

Девятнадцатая глава

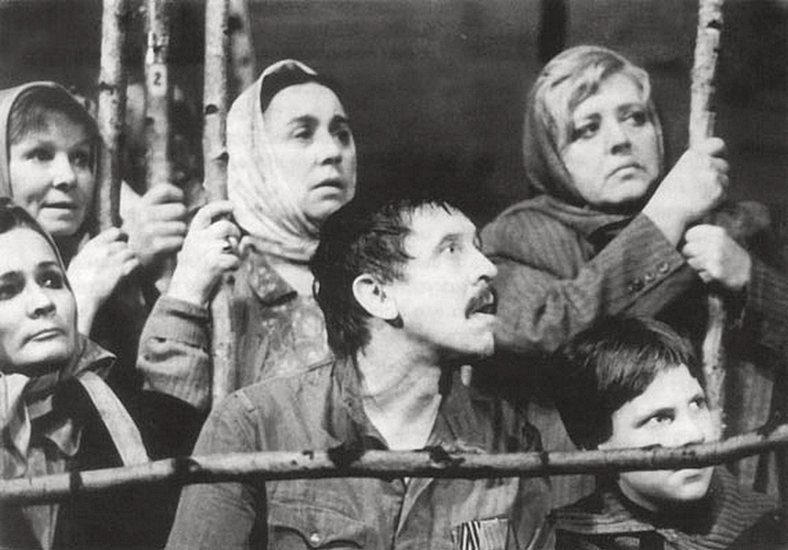

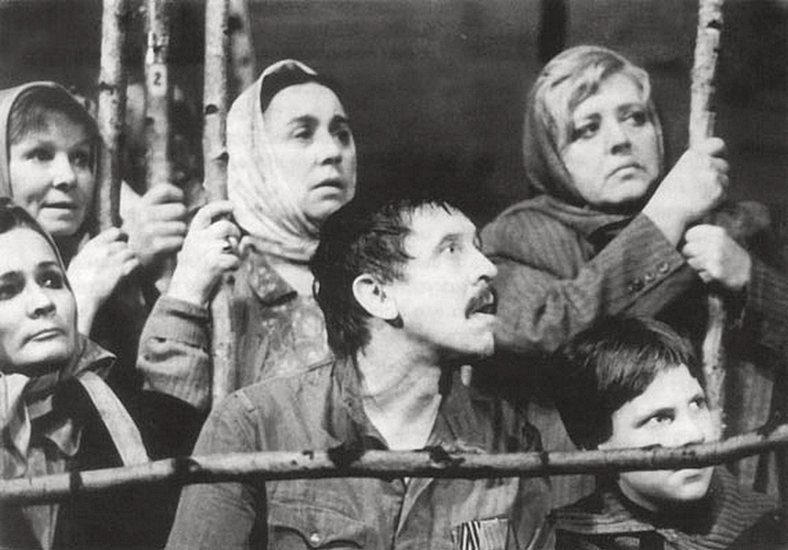

Сцена из спектакля "Живой" в театре на Таганке

Идет к развязке дело. Заканчивается дневник, начались последние записи.

Вот и последнее более-менее подробное описание спектакля, кстати, последнего хорошего спектакля Юрия Любимова, правда, не новой постановки, а возобновления старой.

Юрий Петрович работал еще много-много лет, но как художник он исчерпался к концу 80-х, разделив участь практически всех российских творцов того периода.

Ну и читал я по-прежнему много. В основном, на одну - сталинскую - тему. Но это было необходимо в то время.

Краткие пояснения даю курсивом. И для удобства решил снабдить свои старые записи заголовками и подзаголовками.

30 октября 1988 года

Об арестованных идиотах-партийцах

В процессе уже долгого чтения у меня "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург, очень интересно и не столь примитивно, масса подробностей о сталинских тюрьмах, о поведении арестованных идиотов-партийцев, ни хрена не понимавших.

Страшные есть моменты в Лефортове, в Ярославской одиночке, как пытали ледяной водой из шлангов в карцерах. Самое дикое - это многочисленные иностранцы в наших тюрьмах, причем все сплошь коммунисты. Например, девушка-итальянка, которую пытают, заставляя замолчать. Да и все описания следствия и допросов - это серьезно и важно.

Сложное и незаурядное произведение

Но другой роман на схожую тему я не вправе так забыть, это выдающаяся книга, высокохудожественное произведение, необычное, сложное и незаурядное - "Факультет ненужных вещей" Ю. Домбровского. Главная тема - сталинизм с точки зрения интеллигента, да и вся Советская власть с этой, малопопулярной у нас, позиции.

Рассуждать тут надо не меньше, чем о Гроссмане, да и по всем параметрам эти писатели соизмеримы. Домбровского я раньше немного читал, давно - рассказы о Шекспире (!), вполне заурядные, хотя и неплохие, недавно - лагерные стихи, но это явно второстепенная область в творчестве писателя, и я истинного представления о масштабах Домбровского не имел.

"Хранитель древностей", другой его роман, не читал, но не думаю, что он многое изменил бы в моем знании. "Факультет" - явно главная и особая книга, и ее у нас, разумеется, запрещали!

8 ноября

Субъективная Берберова и тщеславный Гумилев

Почитал в последнее время ряд воспоминаний о разных русских писателях, а именно: главы из книги Нины Берберовой "Курсив мой"; записи в дневнике К. Чуковского о Горьком; и записи скульпторши Зои Масленниковой, как она лепила голову Б. Пастернака.

Воспоминания - вещь весьма субъективная. У Берберовой подробно описан, например, Гумилев, но он мерзок, неприятен, гадок. А все потому, что ухлестывал и склонял к сожительству Нину, хотя не интересовал ее ни как мужчина, ни как поэт (то есть, он не был ее кумиром в поэзии, при всем уважении и понимании, что Гумилев - настоящий большой поэт). А он считал себя неотразимым и гениальным, и так именно вел себя, чем был даже и смешон.

А когда мужчина, считающий себя великим и неотразимым, становится в глазах женщины смешон, это его конец. Одним словом, притом что Нина Берберова написала правду, нам нет оснований верить, что Гумилев был такой, какой он был с ней. Хотя таким он был тоже, тщеславным, напыщенным, высокомерным с женщинами, коих осчастливливал своим вниманием, считающим, что он может научить писать стихи.

Да и еще немало было недостатков у Гумилева, скупец, эгоист крайний (это вспоминаю воспоминания Одоевцевой, любившей его, в отличие от Нины), но он не желал жить с веком наравне, приспосабливаться к поганой хамской власти, и оттого играл в заговоры, демонстративно примкнул к заговору, всё вел к своей гибели. При всех неприятных и отвратительных своих чертах, он вызывает у меня уважение - истинный был человек чести, человек прошлого, уничтоженного поколения.

Нина Берберова. Была очень интересной женщиной

Интересно описан у Берберовой Андрей Белый, вполне объективно, это случай клинический, сильно неуравновешенная психика, постоянное пьянство (а не от того ли и истинная поэзия? вопрос вопросов).

И Горький, особенно любопытно, но о Горьком я еще поговорю отдельно, меня эта фигура интересует, и сейчас появилась возможность более конкретного знакомства вместо прежней лакировки. О Горьком - и Корней Чуковский, хотя обрывисто и мало.

Голова Пастернака

З. Масленникова о Пастернаке - дуэт двух сложных душ, интеллектов и психологий, оба с тяжелами характерами. Пастернак - тонкая натура, ранимая каким-то неясными, неосязаемыми веяниями, его жена Зин. Николаевна - просто гнусная, вредная баба с мерзким характером. И всё это в 1957-59 годах, в дни подлой травли, которую Пастернак все-таки очень тяжело переживал, не мог остаться спокойным и наплевать на эти советские свиные рыла! Как проще было бы жить, но Пастернак тогда бы не был Пастернаком. Но об этом тоже поговорю отдельно.

Да, Нина Берберова - "Октябрь", а Зоя Масленникова - "Нева".

Зоя Масленникова. Работе над этой скульптурой посвящены ее воспоминания о Пастернаке

20 ноября

Подробно рассмотрены некоторые палачи

Дочитал Домбровского "Фак. ненужных вещей". это одно из главных, наиболее значительных произведенйи о сталинских временах. Рядом разве что лишь Гроссман, но у него эпопея, широкий охват, романный простор и тип мышления, и потому естествен выход на кардинальные проблемы эпохи, времени.

У Домбровского частный случай, даже не типичный, камерность, неширокий слой персонажей, дотошные психологические исследования и свободный, ненатужный разговор о сталинском времени, причем с точки зреняи неисправимого интеллигента.

Очень подробно рассмотрены некоторые палачи, чего нет больше нигде, разве что у Солженицына, да и то чуть-чуть. А так предпочитают копаться не меньше, чем в Сталине, ну и в жертвах, а следователи, НКВДешники схематично, кратко или карикатурно, или гротесково, более как знаки, без внутреннего мира.

У Домбровского это не так, он вскрывает, вскапывает, разбирает, безо всякой симпатии, конечно, но интересно.

Я вспомнил, что у Рыбакова есть Шарок, но Рыбаков - тот еще психолог, он ловкий беллетрист, и самое симльное - это Сталин.

Но не о палачах роман Домбровского, а о несовместимости Советсмкой власти и общечеловеческих ценностей, тех самых ненужных вещей. Именно Советской власти, а не сталинской, т.к. автор особой разницы не делает, во всяком случае для интеллигенции - что Ленин, что Сталин. Специально по этому вопросу в романе ничего нет, но это вчычитывается из контекста воспоминаний Зыбина, главного героя.

Юрий Осипович Домбровский

11 марта 1989 года

Еле живой, но не устаревший

Много дней прошло, но вот я все-таки вернулся на эти страницы.

Впечатлений много, и самых разных.

Театр. "Живой" Б. Можаева в постановке Ю. Любимова на Таганке, после 20 лет запрета, но спектакль совершенный, действительно живой, не устарел. Ни по содержанию, ни по художественным параметрам.

Типично любимовская инсценировка, таганская эстетика в чистом и лучшем виде. Полная условность, лишь один серьезный настоящий герой - Кузькин (наконец-то В. Золотухин доказал, что он хороший актер, и уж это его роль, и у него ее отняли и не давали играть 20 лет! Как всегда, отобрать лучшее, лишить самого дорогого - вот методы Советской власти), а кругом маски, красочки, детали, фон.

Актеры работают честно и четко, но уж о каких-то характерах, образах смешно и рассуждать. И очень всё социально активно и политизировано, хотя уже без прежних намеков, а открытым текстом. И без этой социальности спектакль потеряет половину потенциала, если не больше.

Чего нельзя сказать о "Борисе Годунове", где очень много ярких, удивительных, чисто театральных, эстетических откровений, и форма в силах быть самоценной, имеет самостоятельную ценность - хоры, запевы, музыкальная ткань.

Тряхнем сценическими метафорами!

В "Живом" тоже все время поются частушки, но они не так элемент режиссуры и художественного решения, как опять-таки социально-политическая краска, слишком напрямую связан текст, хлесткий и народный, с реальной советской действительностью.

Можно сказать, что в "Бор. Годунове" Любимов вместе с ансамблем Дм. Покровского искал новые формы интерпретации русской классики, трудной пушкинской пьесы, о которую столько раз спотыкались и гениальные мастера.

А в "Живом" не было вопроса, как ставить, как интерпретировать, а лишь - что, о чем, зачем? Это и было, правда, давненько, в 1968 году. Но приемы пошли в ход обычные, привычные, наработанные, ну разве что Д. Боровский тряхнул сценическими метафорами.

Так что не всё просто. На чем сейчас держится "Живой"? На продолжающейся актуальности материала? Ведь землю крестьянам и полную свободу так и не дали, и если верить Лигачеву, то и не дадут, а именно он этим заправляет.

Театр влезает в политические проблемы

Но не слишком ли мы устали от того, что театр влезает во все политические проблемы?

Или все-таки спектакль держится на Золотухине? То есть, не на социальной проблеме, пусть хоть трижды острой, а на человеке, таком необычном, странноватом, полнокровном, типичном, да просто на поразительном человеческом типе, благодаря коему Золотухина можно назвать соавтором Б. Можаева.

Второе вернее и как-то благороднее. Но что же, где же тогда Любимов? А его заслуги - одна смелость и острота?

Нет, сегодня это не принесло бы истинного успеха и, главное, зрительского удовлетворения мне, уж тут-то я чую безошибочно, скучно не было.

Да нет, это странный для наших дней спектакль - художественное произведение, и доля режиссера весьма велика, ибо он соединил те элементы, о которых я уже упоминал: художника, актера, автора как литератора и как публициста-гражданина. Всё по отдельности было талантливо, но "Живой" держится на гармоничном соединении, соподчинении, на диалектическом единстве смелого социального протеста и ярко театрального его выражения, фоново-масочного карикатурного фона и разнопланового, сложного, психологически очерченного героя. То есть, короче говоря, всё упирается и всё держится прежде всего на режиссере.

В нашей вечно отсталой стране

И это несмотря на традиционность решений и упрощенность актерских работ. Но, конечно, ни в коем случае нельзя сравнивать "Живого" со спектаклями Л. Додина. У них общего только фактура: дерево, доски, палки, шесты, но там, у Додина, эпическое полотно со множеством лиц, характеров, никакой прямой социальной критики. Весь ужас, абсурд, бесчеловечность жизни в советской деревне поданы исподволь, это ясно, это до крика, до боли ясно, но об этом не говорится, а чувствуется из всего.

У Любимова так не бывает, никаких вторых, третьих планов. Сверхзадача и прочее от Станиславского, конечно, есть, но не спрятано, а все время прёт, лезет, и о чем не договорено в тексте, договорено в частушках.

Я это всё уважаю, но театр Любимова уже свое отживает, это позавчерашний день, и только в нашей вечно отсталой стране еще может хоть как-то восприниматься.

Сцена из спектакля "Живой"

Мои дневники

Дневник. Тетрадь №4. 1987-89 годы

Необязательные мемуары

Сцена из спектакля "Живой" в театре на Таганке

Идет к развязке дело. Заканчивается дневник, начались последние записи.

Вот и последнее более-менее подробное описание спектакля, кстати, последнего хорошего спектакля Юрия Любимова, правда, не новой постановки, а возобновления старой.

Юрий Петрович работал еще много-много лет, но как художник он исчерпался к концу 80-х, разделив участь практически всех российских творцов того периода.

Ну и читал я по-прежнему много. В основном, на одну - сталинскую - тему. Но это было необходимо в то время.

Краткие пояснения даю курсивом. И для удобства решил снабдить свои старые записи заголовками и подзаголовками.

30 октября 1988 года

Об арестованных идиотах-партийцах

В процессе уже долгого чтения у меня "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург, очень интересно и не столь примитивно, масса подробностей о сталинских тюрьмах, о поведении арестованных идиотов-партийцев, ни хрена не понимавших.

Страшные есть моменты в Лефортове, в Ярославской одиночке, как пытали ледяной водой из шлангов в карцерах. Самое дикое - это многочисленные иностранцы в наших тюрьмах, причем все сплошь коммунисты. Например, девушка-итальянка, которую пытают, заставляя замолчать. Да и все описания следствия и допросов - это серьезно и важно.

Сложное и незаурядное произведение

Но другой роман на схожую тему я не вправе так забыть, это выдающаяся книга, высокохудожественное произведение, необычное, сложное и незаурядное - "Факультет ненужных вещей" Ю. Домбровского. Главная тема - сталинизм с точки зрения интеллигента, да и вся Советская власть с этой, малопопулярной у нас, позиции.

Рассуждать тут надо не меньше, чем о Гроссмане, да и по всем параметрам эти писатели соизмеримы. Домбровского я раньше немного читал, давно - рассказы о Шекспире (!), вполне заурядные, хотя и неплохие, недавно - лагерные стихи, но это явно второстепенная область в творчестве писателя, и я истинного представления о масштабах Домбровского не имел.

"Хранитель древностей", другой его роман, не читал, но не думаю, что он многое изменил бы в моем знании. "Факультет" - явно главная и особая книга, и ее у нас, разумеется, запрещали!

8 ноября

Субъективная Берберова и тщеславный Гумилев

Почитал в последнее время ряд воспоминаний о разных русских писателях, а именно: главы из книги Нины Берберовой "Курсив мой"; записи в дневнике К. Чуковского о Горьком; и записи скульпторши Зои Масленниковой, как она лепила голову Б. Пастернака.

Воспоминания - вещь весьма субъективная. У Берберовой подробно описан, например, Гумилев, но он мерзок, неприятен, гадок. А все потому, что ухлестывал и склонял к сожительству Нину, хотя не интересовал ее ни как мужчина, ни как поэт (то есть, он не был ее кумиром в поэзии, при всем уважении и понимании, что Гумилев - настоящий большой поэт). А он считал себя неотразимым и гениальным, и так именно вел себя, чем был даже и смешон.

А когда мужчина, считающий себя великим и неотразимым, становится в глазах женщины смешон, это его конец. Одним словом, притом что Нина Берберова написала правду, нам нет оснований верить, что Гумилев был такой, какой он был с ней. Хотя таким он был тоже, тщеславным, напыщенным, высокомерным с женщинами, коих осчастливливал своим вниманием, считающим, что он может научить писать стихи.

Да и еще немало было недостатков у Гумилева, скупец, эгоист крайний (это вспоминаю воспоминания Одоевцевой, любившей его, в отличие от Нины), но он не желал жить с веком наравне, приспосабливаться к поганой хамской власти, и оттого играл в заговоры, демонстративно примкнул к заговору, всё вел к своей гибели. При всех неприятных и отвратительных своих чертах, он вызывает у меня уважение - истинный был человек чести, человек прошлого, уничтоженного поколения.

Нина Берберова. Была очень интересной женщиной

Интересно описан у Берберовой Андрей Белый, вполне объективно, это случай клинический, сильно неуравновешенная психика, постоянное пьянство (а не от того ли и истинная поэзия? вопрос вопросов).

И Горький, особенно любопытно, но о Горьком я еще поговорю отдельно, меня эта фигура интересует, и сейчас появилась возможность более конкретного знакомства вместо прежней лакировки. О Горьком - и Корней Чуковский, хотя обрывисто и мало.

Голова Пастернака

З. Масленникова о Пастернаке - дуэт двух сложных душ, интеллектов и психологий, оба с тяжелами характерами. Пастернак - тонкая натура, ранимая каким-то неясными, неосязаемыми веяниями, его жена Зин. Николаевна - просто гнусная, вредная баба с мерзким характером. И всё это в 1957-59 годах, в дни подлой травли, которую Пастернак все-таки очень тяжело переживал, не мог остаться спокойным и наплевать на эти советские свиные рыла! Как проще было бы жить, но Пастернак тогда бы не был Пастернаком. Но об этом тоже поговорю отдельно.

Да, Нина Берберова - "Октябрь", а Зоя Масленникова - "Нева".

Зоя Масленникова. Работе над этой скульптурой посвящены ее воспоминания о Пастернаке

20 ноября

Подробно рассмотрены некоторые палачи

Дочитал Домбровского "Фак. ненужных вещей". это одно из главных, наиболее значительных произведенйи о сталинских временах. Рядом разве что лишь Гроссман, но у него эпопея, широкий охват, романный простор и тип мышления, и потому естествен выход на кардинальные проблемы эпохи, времени.

У Домбровского частный случай, даже не типичный, камерность, неширокий слой персонажей, дотошные психологические исследования и свободный, ненатужный разговор о сталинском времени, причем с точки зреняи неисправимого интеллигента.

Очень подробно рассмотрены некоторые палачи, чего нет больше нигде, разве что у Солженицына, да и то чуть-чуть. А так предпочитают копаться не меньше, чем в Сталине, ну и в жертвах, а следователи, НКВДешники схематично, кратко или карикатурно, или гротесково, более как знаки, без внутреннего мира.

У Домбровского это не так, он вскрывает, вскапывает, разбирает, безо всякой симпатии, конечно, но интересно.

Я вспомнил, что у Рыбакова есть Шарок, но Рыбаков - тот еще психолог, он ловкий беллетрист, и самое симльное - это Сталин.

Но не о палачах роман Домбровского, а о несовместимости Советсмкой власти и общечеловеческих ценностей, тех самых ненужных вещей. Именно Советской власти, а не сталинской, т.к. автор особой разницы не делает, во всяком случае для интеллигенции - что Ленин, что Сталин. Специально по этому вопросу в романе ничего нет, но это вчычитывается из контекста воспоминаний Зыбина, главного героя.

Юрий Осипович Домбровский

11 марта 1989 года

Еле живой, но не устаревший

Много дней прошло, но вот я все-таки вернулся на эти страницы.

Впечатлений много, и самых разных.

Театр. "Живой" Б. Можаева в постановке Ю. Любимова на Таганке, после 20 лет запрета, но спектакль совершенный, действительно живой, не устарел. Ни по содержанию, ни по художественным параметрам.

Типично любимовская инсценировка, таганская эстетика в чистом и лучшем виде. Полная условность, лишь один серьезный настоящий герой - Кузькин (наконец-то В. Золотухин доказал, что он хороший актер, и уж это его роль, и у него ее отняли и не давали играть 20 лет! Как всегда, отобрать лучшее, лишить самого дорогого - вот методы Советской власти), а кругом маски, красочки, детали, фон.

Актеры работают честно и четко, но уж о каких-то характерах, образах смешно и рассуждать. И очень всё социально активно и политизировано, хотя уже без прежних намеков, а открытым текстом. И без этой социальности спектакль потеряет половину потенциала, если не больше.

Чего нельзя сказать о "Борисе Годунове", где очень много ярких, удивительных, чисто театральных, эстетических откровений, и форма в силах быть самоценной, имеет самостоятельную ценность - хоры, запевы, музыкальная ткань.

Тряхнем сценическими метафорами!

В "Живом" тоже все время поются частушки, но они не так элемент режиссуры и художественного решения, как опять-таки социально-политическая краска, слишком напрямую связан текст, хлесткий и народный, с реальной советской действительностью.

Можно сказать, что в "Бор. Годунове" Любимов вместе с ансамблем Дм. Покровского искал новые формы интерпретации русской классики, трудной пушкинской пьесы, о которую столько раз спотыкались и гениальные мастера.

А в "Живом" не было вопроса, как ставить, как интерпретировать, а лишь - что, о чем, зачем? Это и было, правда, давненько, в 1968 году. Но приемы пошли в ход обычные, привычные, наработанные, ну разве что Д. Боровский тряхнул сценическими метафорами.

Так что не всё просто. На чем сейчас держится "Живой"? На продолжающейся актуальности материала? Ведь землю крестьянам и полную свободу так и не дали, и если верить Лигачеву, то и не дадут, а именно он этим заправляет.

Театр влезает в политические проблемы

Но не слишком ли мы устали от того, что театр влезает во все политические проблемы?

Или все-таки спектакль держится на Золотухине? То есть, не на социальной проблеме, пусть хоть трижды острой, а на человеке, таком необычном, странноватом, полнокровном, типичном, да просто на поразительном человеческом типе, благодаря коему Золотухина можно назвать соавтором Б. Можаева.

Второе вернее и как-то благороднее. Но что же, где же тогда Любимов? А его заслуги - одна смелость и острота?

Нет, сегодня это не принесло бы истинного успеха и, главное, зрительского удовлетворения мне, уж тут-то я чую безошибочно, скучно не было.

Да нет, это странный для наших дней спектакль - художественное произведение, и доля режиссера весьма велика, ибо он соединил те элементы, о которых я уже упоминал: художника, актера, автора как литератора и как публициста-гражданина. Всё по отдельности было талантливо, но "Живой" держится на гармоничном соединении, соподчинении, на диалектическом единстве смелого социального протеста и ярко театрального его выражения, фоново-масочного карикатурного фона и разнопланового, сложного, психологически очерченного героя. То есть, короче говоря, всё упирается и всё держится прежде всего на режиссере.

В нашей вечно отсталой стране

И это несмотря на традиционность решений и упрощенность актерских работ. Но, конечно, ни в коем случае нельзя сравнивать "Живого" со спектаклями Л. Додина. У них общего только фактура: дерево, доски, палки, шесты, но там, у Додина, эпическое полотно со множеством лиц, характеров, никакой прямой социальной критики. Весь ужас, абсурд, бесчеловечность жизни в советской деревне поданы исподволь, это ясно, это до крика, до боли ясно, но об этом не говорится, а чувствуется из всего.

У Любимова так не бывает, никаких вторых, третьих планов. Сверхзадача и прочее от Станиславского, конечно, есть, но не спрятано, а все время прёт, лезет, и о чем не договорено в тексте, договорено в частушках.

Я это всё уважаю, но театр Любимова уже свое отживает, это позавчерашний день, и только в нашей вечно отсталой стране еще может хоть как-то восприниматься.

Сцена из спектакля "Живой"

Мои дневники

Дневник. Тетрадь №4. 1987-89 годы

Необязательные мемуары