«В России скульпторов не было, нет и быть не может!»: Неформальная беседа с Игорем Иогансоном. Ч. 1

Неформальный разговор об искусстве Алексея Плуцера-Сарно с Игорем Иогансоном и Мариной Перчихиной

Из книги "Часы с кукушкой"

Это одно из серии интервью, которые я взял "не для печати". Я люблю этих людей и мне доставляет удовольствие разговаривать с ними. Кто-то, может быть, и это интервью назовет скандальным, но в действительности оно лишь приедельно откровенно и искренне. Я оставил интервью как есть, ничего не меняя.

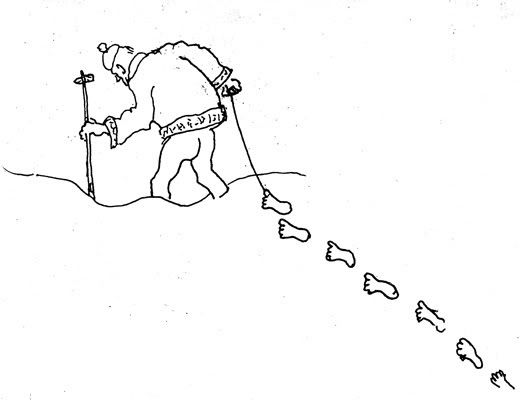

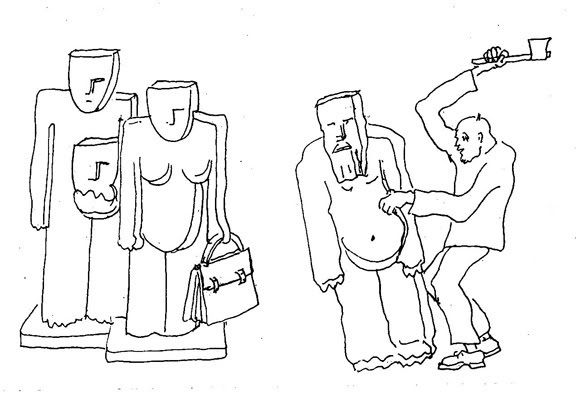

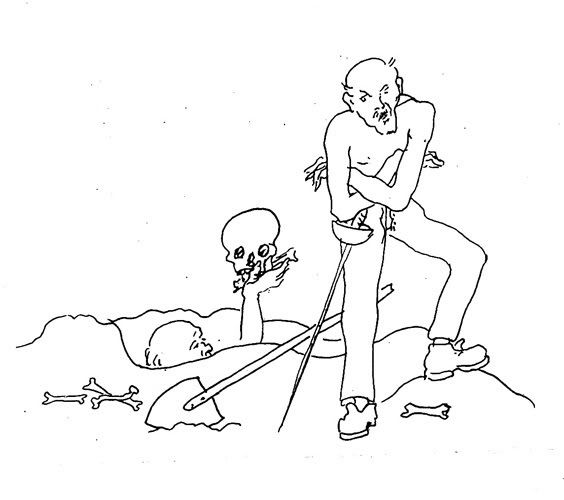

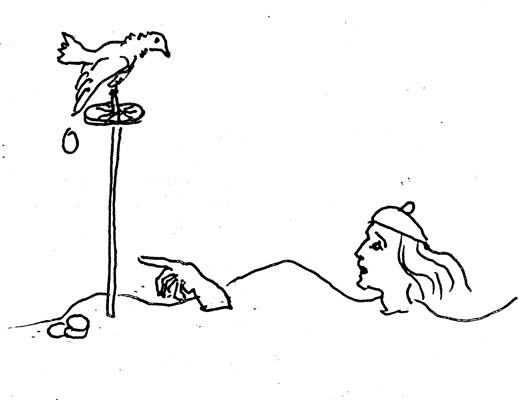

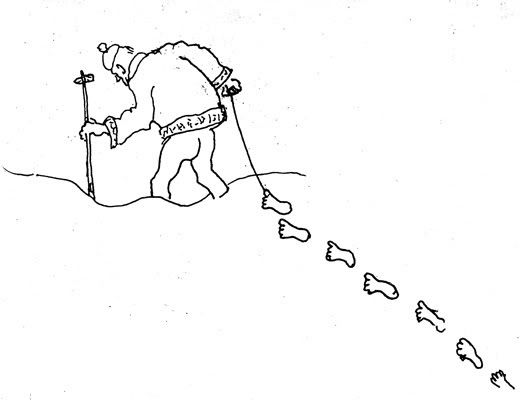

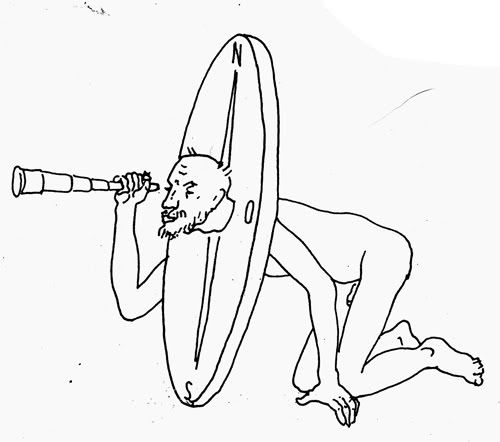

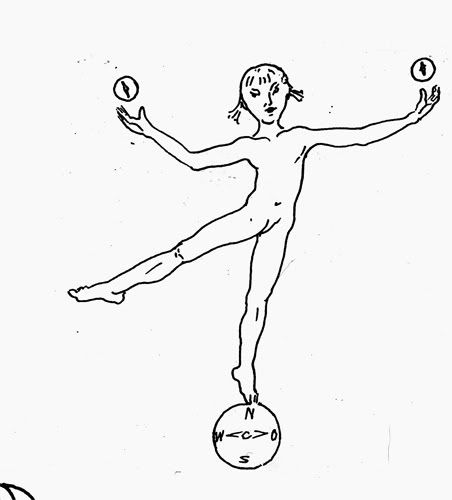

Кто не знает Игоря Иогансона, напоминаю, что он родился в 1937 году в Москве. В 1956 году окончил МСХШ. В 1962 - МГХИ им. Сурикова, факультет скульптуры. Первая персональная выставка его скульптуры прошла в 1962 году. С 1969 года более 30 раз участвовал в выставках Союза Художников. С начала 1990-х годов делает на выставках различные инсталляции. Последние годы работает вместе с Мариной Перчихиной («Мышь»). Автор более 30 самодельно-рукописных поэтических книг. В интервью я публикую его картинки из этих книг.

Из книги "Часы с кукушкой"

Плуцер: Мы пока болтали о всякой хуйне. А сейчас подошли вплотную к искусству, которое - неизвестно, что такое.

Иогансон (увидев диктофон): Что это за хуйня?

Плуцер: Это хорошая хуйня, прибор для измерения глупости называется.

Иогансон: А мне все равно!

Плуцер: Ну, тогда прочитай стихотворение.

Иогансон: «Жрать сыр не надо - вот в чем искусство.

Чужой сыр не жрешь - и уже это искусство.

А вот не получается.

Всю жизнь опять хочется сыра,

Как вот этим двум пиздюшкам» (показывает на кошек).

Из книги "Часы с кукушкой"

Плуцер: Это уже прутковщина какая-то пошла.

Иогансон: Искусство есть искусство. Есть искусство.

Но лучше петь в раю, чем врать в концерте.

И nicht gehabt потребность в правде чувства.

В конце концов, он мог бояться смерти,

Он точно знал, откуда взялись черти.

Он съел дер дог в Ибн-сине и в Галене,

Он мог дас вассер осушить в колене,

И возраст мог он указать в полене.

Он знал, куда уводят звезд дороги,

Но доктор Фауст nicht не знал о Боге.

Есть истина, есть вера, есть Господь,

Есть разница меж них, и есть единство.

Одним вредит, других спасает плоть,

Безверье - слепота, а чаще - свинство.

Таков был доктор Фауст. Таковы

Марло и Гете, Томас Манн и масса

Певцов, интеллигентов, und, увы,

Читателей среди другого класса.

Один поток смывает их следы,

Их колбы, Donnerwetter, мысли, узы.

И дай им Бог успеть спросить, «куды?»

И услыхать, что вслед плетут им музы.

Вот, собственно. Как только кошек прекратить кормить сыром, как тут же начнется все искусство. А если кошек кормить сыром, то ни хуя искусства нет, один выебон.

Из книги "Часы с кукушкой"

Плуцер: А что такое в данном случае сыр и что - «nicht»?

Иогансон: «Ничего». Personne - по-французски. Ну, в смысле «ни хуя» - тебе будет понятнее - «не знал о Боге».

Плуцер: А я спрашиваю, что такое «nicht, nicht, nicht». Искусство, по сути, это ничто. Нет его. Искусство - это величайшая иллюзия.

Иогансон (смеется): Полностью согласен. Как же у нас получится разговор, если диспута никакого не будет?

Плуцер: Рисуют все. Лепят все. Гопники пишут что-то на заборах. Каждому хочется что-то изобразить.

Иогансон: Мне в жизни не хотелось ничего изобразить. Я и в искусство-то попал случайно. Меня дедушка отдал в художественную школу. Дедушка как-то увидел скульптуру собачки, сделанную мной, и подумал, что идея и ее воплощение принадлежат мне. Дед просто не видел оригинала этой скульптуры, а воспроизвел я ее действительно очень точно. Дед посмотрел и сказал: «В художественную школу его!» Ну, естественно, меня отдали в художественную школу. Экзамен я выдержал чисто символически - кто же не примет в художественную школу внука Иогансона? Сейчас в Петербурге есть художественная школа имени Иогансона - не меня, естественно, а его. Я поступил в художественную школу при Третьяковской галерее, которая относилась с пиететом к деду.

У меня такое впечатление, что я мог бы заниматься чем угодно - с тем же средним успехом. В силу того, что в художественной школе я не умел ни рисовать, ни писать красками, меня, как и всех, кто ничего не умел делать, отдали в скульпторы. В школе была одна самая большая комната, куда сгоняли всех неуспевающих по остальным предметам. Ученикам давали глину, и они лепили. Но поскольку я не знал, как надо лепить как следует и кроме этой собачки ничего за всю свою жизнь не слепил, на экзамене за меня собачку слепил Леня Апресян, который в последствии, кажется, не прогремел, но тогда он лепил хорошо.

Плуцер: Куда он подевался?

Иогансон: Не знаю. Наверное, в скульпторах остался. Но я его больше не встречал в наших кругах. Передо мной были кучи глины. Мокрая глина в руках приобретает самые различные формации. Мокрая глина уже сама по себе любая. Ее пластичность помогала моему хилому воображению создавать необычные формы, которые самому не сделаешь, не выдумаешь. Для того чтобы получилась картина, нужно красками мазать, уметь это делать, холст-то пустой. А глина изначально в форме комков, которые сами по себе являются чем-то. Видимо, именно это развило мое хилое воображения за 7 лет художественной школы. С потугой я научился узревать в глиняных комках какие-то формы, причем визуально, не прикасаясь к ним руками. Но как только я начинал лепить, получалась полная хуйня.

Преподаватели пытались меня дрессировать. От раза к разу у меня получалось все хуже и хуже. Делал памятники я очень плохие, как правило. Но в подсознании, видимо, остались комки глины, которых я не касался, и которой была полна мастерская - сухой, мокрой, всякой. Я их все время наблюдал и, наверное, это не дало мне в полное говно превратиться в последние полтора-два десятилетия, деградировать. В конце концов, спустя полвека у меня все-таки начало что-то получаться. Я делал всякую хуйню, которую заказывали через союз художников, комбинаты.

Плуцер: А сколько памятников ты наваял по заказам комбинатов, Союза художников и прочих?

Иогансон: Десятка полтора памятников у меня где-то торчат до сих пор, которые не сломали и не разбили.

Плуцер: А что за памятники были разбиты?

Иогансон: Памятники вождям в основном, которые я сделал в последние годы существования Союза художников. Кроме того, я занимался городской архитектурой, делал рельефы на домах. Дело в том, что платили мне за работу пофигурно, поэтому фигур в рельефе я старался сделать как можно больше. Лепить я так и не научился, но у меня всегда оказывалась или подруга, которая хоть как-то умела лепить, или друзья мне вызывались помогать. Когда появлялся заказ, сразу вокруг формировался круг желающих помочь. В результате как-то само собой вылепливались эти рельефы.

Плуцер: Какие памятники, кроме памятника Ленину, ты воздвиг?

Иогансон: В основном-то Ильич шел. Сталина я как-то «не застал». В год, наверное, бюст или два выходило, да и парочка фигур была. Я совсем-то не хочу самоуничижаться - параллельно я делал и другие проекты. С течением времени я полюбил материал - камень, дерево. Я старался не работать с глиной, потому как так и не научился лепить. Когда твердый материал, он сам дает возможность его изрубить, изрезать. Я предпочитал камень или дерево, из которых можно было высекать и выпиливать формы, что у меня лучше выходило.

Из книги "Часы с кукушкой"

Плуцер: А глину ты до сих пор не полюбил?

Иогансон: Я полюбил ее, когда сделал ее твердым материалом. Когда я садился работать с глиной и понимал, что мне не нравится то, что у меня получается, я оставлял заготовку и высушивал ее. Я представлял себе, что передо мной такой вот странный камень, такой вот странной формы. После того, как она высыхала, я брал в руки инструмент, которым можно ее искорежить и тогда у меня получалась работа, которая неким образом могла и оказывала влияние на подсознание зрителя. С твердыми материалами у меня сложились теплые отношения.

Плуцер: А почему у тебя такая нелюбовь к глине? Когда ты лепишь руками, происходит некое осязание, соприкосновение с материалом.

Иогансон: Глина дает полную свободу, которая очень опасна. Когда нет никакого сопротивления, то человек приходит к самому себе. А сам для себя он является полным говном. Даже кошка знает себе цену и - всегда абсолют. Человек всегда - несовершенен. Ему необходимо что-то преодолевать.

Плуцер: Гладить кошку и делать скульптуры?

Иогансон: Ну, в общем, в какой-то степени, да. Глина - это ничто, это ты сам. Ты можешь сделать из нее все что угодно. Если, конечно, не ставить вопрос о том, что она у тебя оползет, оплывет, раствориться. Работая с глиной, ты получаешь свободу и можешь делать из нее все что заблагорассудиться, но свободы-то полной не бывает, и в какой-то момент ты понимаешь, какое ты все-таки говно. Вот как ты говоришь о том, что ты хочешь кого-то там отпиздить, в ебало дать.

Плуцер: Конечно, это же тоже работа с материалом, только с живым. Это уже скульптурная инсталляция!

Иогансон: Ты чувствуешь при этом сопротивление материалов. Хотя бы ковылинской морды. Тогда ты художник. А если ты ничего... дал в пустоту... не дотянулся до меня... я немного отклонился... Ну, и кто ты такой? Да, никто. Так и с искусством. Тебе же надо, чтобы тебе кто-то чего-то не давал. Твердый материал тебе все-таки не дает, и ты должен что-то от себя потребовать, тогда начинает что-то получаться.

Я одно время был очень активен, нет ни одного зала в Москве, где я бы у меня каждый год не стояло какое-нибудь произведение. Но все это был твердый материал. Ничего вылепленного у меня так и не получилось. Но видимо есть какой-то другой подход. Мне говорили: «Ну, Иогансон, что ж ты так - из глины ничего не можешь вылепить? Только сухую потом режешь и доводишь? Я им отвечал: «Да, нет, ребята. Я умею лепить. Как сейчас помню, как в студию пришла натурщица, которая сказала, что она не разденется, и будет позировать в колготках. Все охуели совершенно! А она говорит: «Я только перед своим женихом раздеваюсь!» Чтобы натурщица такое сказала! Все вообще отказались лепить с нее. А я сказал: «Конечно! Хорошо!» Я, наконец, не увидел непосредственно голого тела. Она натянула колготки чуть ли не до самых подмышек. Вся была как резиновая. Но у меня с нее получилась великолепная скульптура, которую у меня позже купили, на выставке на Кузнецком Мосту. Кажется какой-то художественный фонд. У меня осталась от нее форма. Я эту скульптуру позже отлил в бронзе. Она сейчас стоит у меня в галерее. Это единственный раз, когда я захотел что-то доказать. Я назвал эту скульптуру «Я умею лепить».

Из книги "Часы с кукушкой"

Плуцер: Ты о глине говоришь, что она не сопротивляется. У тебя родным является материал, который сопротивляется. То есть получается, ты боишься себя самого, потому что живой материал тебя пугает, и ты боишься вылепить из него самого себя. Глина, как ты сказал, это ты и есть. Живая натура тебе нравится, когда она не совсем живая. Натурщица, как и глина, оказала сопротивление. Материал, не только который ты лепишь, но и наблюдаешь с натуры, оказал сопротивление. Оказался мертвым, не совсем живым, закрытым немного или оказывающим сопротивление. Вот, пытаюсь тебе в душу влезть.

Иогансон: Это очень хорошо. Мне до сих пор самому не понятно. Да и искусством я занимаюсь все эти годы, чтобы понять, что же человек такое есть. Для меня другой ценности в этом нет.

Плуцер: Так почему ж тебе все ж таки дерево больше нравится, чем глина?

Иогансон: Оно живет своей самостоятельной жизнью. Оно не диктует тебе, что надо делать. Диктует оно, например, тогда, когда самодеятельные художники находят какой-то корень дерева. Он уже весь готовый, называется, типа, «Дары природы». И вот этот художник его подправляет чуть-чуть. И вот уже произведение. Ничего более омерзительного я не видел, чем эти все выставки из корешков... Стошнить - не стошнит, а сблевать - непременно сблюю.

Я на мебельной фабрике когда-то купил такие вот обрубки из красного дерева, который назывался «вьетнамский вяз». У него была очень странная фактура. Из него, кроме меня, никто ничего не мог вырезать. Начинаешь по нему стамеской вести, через сантиметр встречаешь слой, который идет напротив. Он твердый и сразу встает иголками. Я не знал, как к нему подойти. Подошел только с топором. И вот этим топором, вплоть до «глаза», сделал целый ряд вещей, которые и на выставке выставлялись, и еще чего-то... А обушком я их еще и отполировал. Все удивлялись, когда я говорил, что все это сделано топором. Потому что кроме топора это дерево ничего не потерпело. Нужно было по нему ебнуть раз, ебнуть два, а потом уже пришла пила. С пилой они тоже подружились... с такой чудовищной, электрической. В общем, когда я уже перестал обращать внимание на эти слои, не шел на поводу у них, тогда и начало что-то такое получаться. Потом мне стало казаться что в нем есть какая-то «мебельность» и мне вскоре перестали быть приятны эти произведения.

Плуцер: Скульптор всегда немножечко идет на поводу у фактуры?

Иогансон: Приходиться, конечно. Кроме вот этого материала, который не совсем дерево, а полукамень, твердый невероятно, наши липы, березы и прочее требуют совершенно другого подхода. Из них я как раз сделал фигуру цыганки.

Когда я был в очередной экспедиции - я много работал в экспедициях - по изучению подводных каньонов (производились съемки дна каньонов - геодезическая всякая хуйня), там была самшитовая роща, которую подмыл океан. Ребята отпилили завалившийся самшитовый ствол и просто подарили его мне. Я привез его в Москву и сделал из него скульптуру - полулетящую, полулежащую. Но ее ни на одну выставку так и не приняли.

Из книги "Часы с кукушкой"

Марина Перчихина: Почему - она была на одной. На Кузнецком Мосту.

Иогансон: А точно. На Кузнецком она была один раз. Она у меня сейчас на Масловке стоит в мастерской.

Плуцер: Что за скульптура?

Иогансон: Скульптура небольшого размера, такая «обсосанная», как будто на нее гондон надели. Все формы смазались, как бы обобщились.

Плуцер: Фигура чего?

Иогансон: Девушки, обнаженной.

Плуцер: То есть она бесформенная немного?

Иогансон: Она не бесформенная. Это как у Архипенко, Цадкина. Все формы переливаются, перетекают. Каждая часть тела четко, конструктивно не разграничивается. Она вне конструктивизма. Она наоборот переливающаяся, как капля.

Плуцер: Тебе нравится преодолевать сопротивление материала. Тебе нравится быть нелюбимым. С другой стороны, тебе нравится быть внутри того самого, который тебя не любит. Твое житье-бытье в деревянном срубе - это нахождение внутри материала любимого, который тебя не принимает. Ты находишься внутри своей скульптуры деревянной.

Иогансон: Ты психоаналитик бесплатный.

Плуцер: Тут психоанализом и не пахнет.

Иогансон: Значит, я не знаю, что такое психоанализ.

Плуцер: Я в символические ряды твоего подсознания не вторгаюсь.

Иогансон: Нет, почему же. Пожалуйста. Единственный, кто мне интересен, это Игорь Андреевич Иогансон. В общем-то, мне эти скульптуры создавать ничего интересного нет. В принципе, это способ увидеть самого себя. Что внутри тебя гнездится? Что внутри тебя находится? Совершенно таинственная вещь... Если ты ничего совсем не делаешь, самоанализом занимаешься, голой жопой сидишь на Тибете...

Плуцер: Что ты внутри себя нашел? До седых мудей дожил, а ума не нажил.

Иогансон (весело): Ума-то никакого!

Из книги "Деточка"

Плуцер: Сопротивление материала, попытка проникнуть в сущность объекта, который ты делаешь своими руками, - это попытка понять себя самого. Попытка понять, что такое человек.

Иогансон: Да, не вообще человек. Насрать мне на человека. Меня интересует именно я. Может вообще никакого человека и нет, кроме меня. Я и есть единственный человек. Это самое интересное путешествие.

Плуцер: Ты об этом и расскажи. Что такое ты есть? Не вообще, как едящее, пьющее, срущее, а как человек, который пытался что-то ваять своими руками, сопротивление дерева преодолеть. Что ты на этом пути понял?

Иогансон: Ничего не понял. Абсолютно. Но когда я с этим делом завязал, а завязал я уже давно. Ты сейчас разговариваешь с бывшим скульптором, который лет 15 ничего не делает.

Плуцер: Не бывает бывших скульпторов. Не бывает бывших людей.

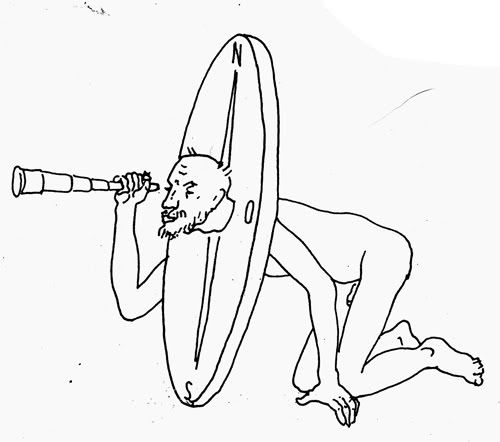

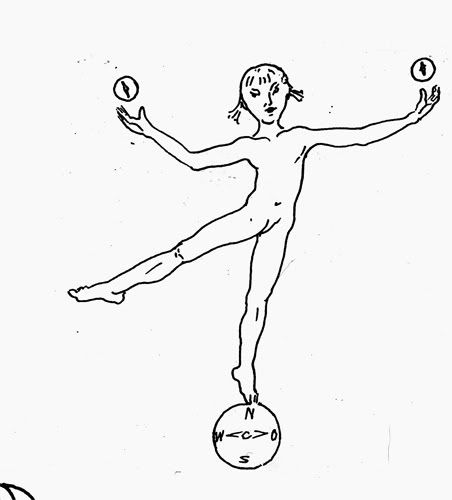

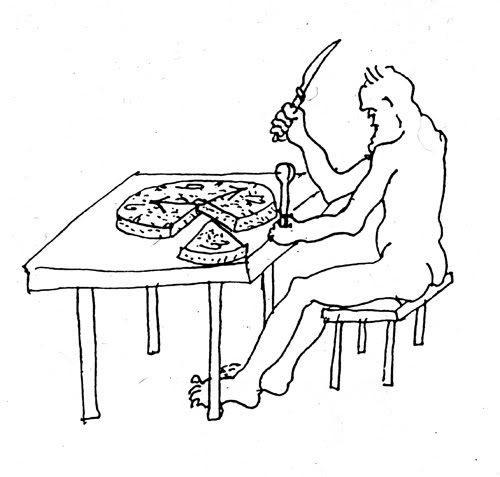

Иогансон: Нет. Я говорю не о человеке бывшем, а о том, чем я занимался. Сейчас я ничего не преодолеваю, ничего не вырубаю. Я сейчас с листом бумажки тонким имею дело, а это уже совершенно другой ход сознания. Вдруг неожиданно я стал к своим книгам не иллюстрации делать, а параллельно этому ходу сознания, где идут эти строчки, которые тоже рождаются неизвестно откуда, идут эти рисунки. И там совсем другое дело. Там никакого сопротивления нет. Я рисовать никогда не умел. Один раз мне потребовалось проиллюстрировать в одном журнале целый большой цикл, который называется «Кукла в комплекте». Это такой журнал - «Кукарт». Меня попросили рисунков 70, для того, чтобы поместить их в журнале, как у тебя, рядом с серьезнейшим текстом (о кукле Малевича, истории кукол). Чтобы текст не воспринимался слишком серьезно, меня попросили сделать что-то такое, чтобы этот журнал начал жизнью и дыханием жить непроизвольным. Я начал делать эти рисунки. Вот как получилось. Ты, наверное, застал эти благословенные времена, когда, если ты хочешь что-то купить, получаешь нечто в комплекте. У меня была кукла-бомж, кукла-солдат, кукла-киллер. К каждой прилагался свой комплект, который я и рисовал. Когда вдруг у меня пошел рисунок в симбиозе с текстом, и моя рука полностью освободилась - я всегда рисовал плохо, но я в какой-то момент перестал думать об этом, тут уж не было никакого сопротивления материалу. Я рисовал две-три минуты - и у меня получался рисунок. И вот я сделал 70 рисунков, просидев над ними несколько дней. И я понял, что есть и другой ход - не преодолевать что-то, не долбить лбом стену (все равно ни до чего не додолбишься), как, помнишь, в научно-фантастических романах Ефремова, где люди поколениями куда-то летели, преодолевали пространство. Как оказалось, сейчас на современном уровне можно это пространство проткнуть пальцем, и ты уже в другой галактике. И также и я - долбя тридцать лет подряд этот камень и дерево и не додолбившись не до чего, хотя мне казалось, что я додалбливался, и, бросив все к ебаной матери, начал параллельно с текстом проходить это пространство насквозь. Я могу сейчас нарисовать - вдруг, неожиданно - я, который всегда плохо рисовал в художественной школе, в Суриковском институте (меня бы выгнали, если б я не был Иогансоном), начал рисовать. Я взял Гюстава Доре, «Ад» Данте, и хотел посмотреть, лучше я рисую или хуже. И понял, что я могу нарисовать руку в ракурсе, всю, нигде не ошибусь за пять секунд. Вдруг оказалось, что это все так просто. Это не голословно. Подтверждением этого являются картинки, которые сейчас лежат рядом. Я сейчас могу нарисовать в любом ракурсе и руку, и человека, и все, что угодно. Оказалось, что все это рядом, что до всего этого и додалбливаться не надо. А я потерял не кусок жизни, а практически всю жизнь. Хотя не скажу, что потерял, но в результате - главное надо долго жить - на старости лет пришла такая истина. Если бы мне не заказали в журнале эту вещь, я может быть, никогда бы ничего и не понял. А может быть, просто пришло время забыть всю ту хуйню, которой меня учили. Но, к сожалению, все это осталось, - весь этот профессионализм ебаный. У Шабурова нет профессионализма, и он в силу своего дарования сразу к этому пришел, без всяких художественных школ. А мне, так сказать, не повезло, а может и наоборот.

Из книги "Деточка"

Плуцер: Может, он учился в художественной школе?

Иогансон: Ничего он не учился. Что, я его не знаю, что ли. Звездочетов учился, это правда.

Плуцер (смеется): Кстати, у нас беседа на тему «трансцендентальная сущность человека».

Иогансон: О! Господи помилуй! Сказал бы сразу! Я бы тогда произнес: «Транс-цен-ден-таль-но!». И все было бы ясно.

Плуцер: Ну, давай, колись... Ты все время что-то лепил, чувствовал сопротивление материала. Так к чему же ты пришел?

Иогансон: Ни к чему.

Плуцер: Да, это я уже понял. Так все ж таки к чему же ты пришел, преодолевая сопротивление материала? Может, ты Голема вылепил. А на самом деле хотел вылепить себя. Но понял, что это в принципе невозможно. Ты забил большой болт с прибором на то, чтобы вылепить самого себя, который живет, и себя понять. И ни до какой трансцендентальной сущности не долепился, никакой материал не преодолел. И перешел к материалу, который не демонстрирует сопротивления. Например, стал писать текст на бумаге. И у тебя появилось ощущение, что ты наконец обретаешь что-то, движешься вперед. Куда же ты движешься? Чем бумага и тексты отличаются от сопротивления дерева и камня, и почему это тебе в кайф, и что ты в этом находишь? Хватит тут целку строить на восьмом десятке, рассказывай!

Иогансон: Мне это, на самом деле, не в кайф. Но мне страшно любопытно. Я не перестаю удивляться последние полтора десятка лет - это все очень немного по сравнению с той жизнью, которую я прожил - тому, что вдруг неожиданно приходит то состояние, когда ты... - это не всегда бывает. Порой это происходит насильственным путем. Главное, что, если я чего-то очень сильно захочу, у меня перестает получаться. Тут надо «не-хотеть». Но в то же время должно быть внутреннее сознание необходимости этого. Был когда-то переломный момент. Это было не так, что я решил с чем-то завязать и делать по-другому. Это получилось как-то абсолютно произвольно, причем после периода моего полного бездействия, который длился несколько лет. Тогда советская власть «кончилась», заказов не было. Мышь встретил с этим концептуальным искусством ебаным. Тогда я все это переосмыслил, ведь до того момента ничего об этом не знал. Смотрел на все это, как баран на новые ворота. Понял, что существует что-то другое, чего я не делал. Увидел предметное пространство жизни, где все предметы говорят своим языком. И нет предметов красивых или не красивых, значащих и не значащих. Преодолевать ничего не нужно. Можно здесь плавать, как в бульоне, бултыхаться в говне и чувствовать себя прекрасно. Я вот сейчас чувствую себя прекрасно. Некоторые вспоминают студенческие годы, о том, как все было хорошо, потом все стало хуже. У меня же, например, становится все лучше и лучше. Сейчас у меня жизнь самая прекрасная, которую я когда-либо... Самая мерзкая - я вспоминаю школу, начальную, потом художественную. В Суриковском институте она была чуть получше. Все постепенно как-то улучшалась, хотя, в общем-то, конечно, говно. А в последние годы все так замечательно. И сейчас - чтобы я вспоминал свои студенческие годы, блядь, сраные? Отвратительная совершенно жизнь была!

Из книги "Финские рассказы"

Плуцер: Какой ты был тогда и каким ты стал сейчас? Почему сейчас тебе лучше?

Иогансон: Во-первых, мне сейчас ничего не нужно. Кроме, самоосознания... Нет, скажем так, - все время видения себя чужими глазами или глазами того, что я делаю. Хотя у того, что я делаю, глаз нет. Скажем, зачем ты сейчас со мной разговариваешь?

Плуцер: Я оказываю тебе сопротивления материала. А ты - мне. Ты меня лепишь, я леплю тебя, и мы в самом деле обретаем самих себя.

Иогансон: Это как раз то, о чем я говорю. И сейчас я все это могу. Сейчас это все мне интересно, и, самое главное, что от меня не требуется никаких особенных усилий. Видимо, какая-то происходит внутренняя с собой работа.

Из книги "Финские рассказы"

Плуцер: Ты уходишь от ответа на ключевой вопрос. Ты лепил что-то, но не смог обрести ощущение себя самого. Не смог найти себя самого. Когда ты учился в школе, тебе было не в кайф. С годами ты пришел к какому-то ощущению «себя». Ты говоришь, что тебе с годами становилось все лучше и лучше. Материал оказывал сопротивление, потом сопротивление уменьшилось, и ты обратился к «податливому».

Иогансон: Сопротивление не стало меньше. Это совершенно другая стихия. Материал всегда оказывал одно и то же сопротивление. Всегда бьешься лбом об стену. Это как пример с закипающей водой - совершенно другое качество. Все перешло в совершенно другую ипостась, стало совершенно другого качества. Если бы я сейчас начал заниматься скульптурой или материалом, у меня бы все было бы по-другому, но я никогда не начну.

Из книги "Компас"

Плуцер: Как по-другому?

Марина Перчихина: А как же ангелоиды?

Иогансон: Ах! Да! Как же! Ангелоиды. Я уже сделал скульптуру - целую аллею ангелоидов. Я брал дранку с крыши. Никаких проблем - и крылья и все... Мышь мне приносит доски - старые, сраные. А я и забыл, честно говоря! Все же уже произошло, со скульптурой тоже. Это две доски, дранка, гвоздики и степлер. Оказывается, не нужно никаких усилий. Берешь эту доску, прибиваешь к ней несколько кусков дранки. Это та же самая история, как и с рисунками. Я сейчас могу, наверное, в любом качестве выступать. Я могу сейчас, наверное, все, кроме математики, все, что касается гуманитарных вещей. Мне Мышь, хорошо, напомнила. Оказывается, я кучу скульптур сделал. Просто забываю. А забываю потому, что они мне сами-то не важны. Вот мой друг Саня Белашов, анималист... Он довольно значительная фигура в скульптурном мире, академик и все такое прочее... У меня принимали памятник, а он был председателем приемной комиссии. Памятник ему удалось принять, потому как я лучший друг. Памятник был ничего, на самом деле. Сидим пьем в его громадной мастерской. У него там полно работ. Он и говорит: «Знаешь, старик, надо при жизни себе создавать музей, а то кто ж потом наши музеи будет создавать?» А я смотрю - гигантское пространство вокруг меня, все уставленное выхухолями, журавлями. Я его не уничижаю, наоборот. Все это сделано очень хорошо. Песцы, лошади... Все в бронзе... Я думаю про себя: «Да, я бы повесился. Сделал бы я такую скульптуру, глаза бы мои ее не видели... Еще музей создавать!» Ангелоиды стоят в парке. Я знаю, что они есть. Чтобы я еще их видел!!! Вот у Родена высказывание интересное есть в воспоминаниях: «Я перед сном очень люблю посмотреть на что-нибудь красивое». А у него кровать огромная, в стиле Людовика, четырех-пяти-спальная. А рядом он поставил фигуру Жана Д’ера. Ну, полная обезьяна, с низким лбом... Жили-были три гориллы… и вот она у него стоит. Ты, наверное, помнишь, что она держит ключ в руках. Совершенно омерзительная тварь. «Я люблю перед сном посмотреть на что-нибудь красивое...» Я не говорю, что Роден плохой скульптор. Он мне очень нравился... Но, еб твою мать, чтобы я свою скульптуру рядом поставил!!! Не дай Бог, чтобы у меня вообще здесь какая-нибудь скульптура торчала. Ни прошлая, ни теперешняя, никакая. Или мой рисунок висел на стене. Хотя нет... рисунки-то висят. Но это уже полный отрыв. Я ничего там не создавал. Они создавались сами. Рисунки рисуются сами, без моего участия. Если ты что-то сделал, то, по-моему, оно не должно рядом с тобой существовать. От этого тошнит вообще.

Из книги "Компас"

Продолжение интервью см. в следующем посте.

Из книги "Часы с кукушкой"

Это одно из серии интервью, которые я взял "не для печати". Я люблю этих людей и мне доставляет удовольствие разговаривать с ними. Кто-то, может быть, и это интервью назовет скандальным, но в действительности оно лишь приедельно откровенно и искренне. Я оставил интервью как есть, ничего не меняя.

Кто не знает Игоря Иогансона, напоминаю, что он родился в 1937 году в Москве. В 1956 году окончил МСХШ. В 1962 - МГХИ им. Сурикова, факультет скульптуры. Первая персональная выставка его скульптуры прошла в 1962 году. С 1969 года более 30 раз участвовал в выставках Союза Художников. С начала 1990-х годов делает на выставках различные инсталляции. Последние годы работает вместе с Мариной Перчихиной («Мышь»). Автор более 30 самодельно-рукописных поэтических книг. В интервью я публикую его картинки из этих книг.

Из книги "Часы с кукушкой"

Плуцер: Мы пока болтали о всякой хуйне. А сейчас подошли вплотную к искусству, которое - неизвестно, что такое.

Иогансон (увидев диктофон): Что это за хуйня?

Плуцер: Это хорошая хуйня, прибор для измерения глупости называется.

Иогансон: А мне все равно!

Плуцер: Ну, тогда прочитай стихотворение.

Иогансон: «Жрать сыр не надо - вот в чем искусство.

Чужой сыр не жрешь - и уже это искусство.

А вот не получается.

Всю жизнь опять хочется сыра,

Как вот этим двум пиздюшкам» (показывает на кошек).

Из книги "Часы с кукушкой"

Плуцер: Это уже прутковщина какая-то пошла.

Иогансон: Искусство есть искусство. Есть искусство.

Но лучше петь в раю, чем врать в концерте.

И nicht gehabt потребность в правде чувства.

В конце концов, он мог бояться смерти,

Он точно знал, откуда взялись черти.

Он съел дер дог в Ибн-сине и в Галене,

Он мог дас вассер осушить в колене,

И возраст мог он указать в полене.

Он знал, куда уводят звезд дороги,

Но доктор Фауст nicht не знал о Боге.

Есть истина, есть вера, есть Господь,

Есть разница меж них, и есть единство.

Одним вредит, других спасает плоть,

Безверье - слепота, а чаще - свинство.

Таков был доктор Фауст. Таковы

Марло и Гете, Томас Манн и масса

Певцов, интеллигентов, und, увы,

Читателей среди другого класса.

Один поток смывает их следы,

Их колбы, Donnerwetter, мысли, узы.

И дай им Бог успеть спросить, «куды?»

И услыхать, что вслед плетут им музы.

Вот, собственно. Как только кошек прекратить кормить сыром, как тут же начнется все искусство. А если кошек кормить сыром, то ни хуя искусства нет, один выебон.

Из книги "Часы с кукушкой"

Плуцер: А что такое в данном случае сыр и что - «nicht»?

Иогансон: «Ничего». Personne - по-французски. Ну, в смысле «ни хуя» - тебе будет понятнее - «не знал о Боге».

Плуцер: А я спрашиваю, что такое «nicht, nicht, nicht». Искусство, по сути, это ничто. Нет его. Искусство - это величайшая иллюзия.

Иогансон (смеется): Полностью согласен. Как же у нас получится разговор, если диспута никакого не будет?

Плуцер: Рисуют все. Лепят все. Гопники пишут что-то на заборах. Каждому хочется что-то изобразить.

Иогансон: Мне в жизни не хотелось ничего изобразить. Я и в искусство-то попал случайно. Меня дедушка отдал в художественную школу. Дедушка как-то увидел скульптуру собачки, сделанную мной, и подумал, что идея и ее воплощение принадлежат мне. Дед просто не видел оригинала этой скульптуры, а воспроизвел я ее действительно очень точно. Дед посмотрел и сказал: «В художественную школу его!» Ну, естественно, меня отдали в художественную школу. Экзамен я выдержал чисто символически - кто же не примет в художественную школу внука Иогансона? Сейчас в Петербурге есть художественная школа имени Иогансона - не меня, естественно, а его. Я поступил в художественную школу при Третьяковской галерее, которая относилась с пиететом к деду.

У меня такое впечатление, что я мог бы заниматься чем угодно - с тем же средним успехом. В силу того, что в художественной школе я не умел ни рисовать, ни писать красками, меня, как и всех, кто ничего не умел делать, отдали в скульпторы. В школе была одна самая большая комната, куда сгоняли всех неуспевающих по остальным предметам. Ученикам давали глину, и они лепили. Но поскольку я не знал, как надо лепить как следует и кроме этой собачки ничего за всю свою жизнь не слепил, на экзамене за меня собачку слепил Леня Апресян, который в последствии, кажется, не прогремел, но тогда он лепил хорошо.

Плуцер: Куда он подевался?

Иогансон: Не знаю. Наверное, в скульпторах остался. Но я его больше не встречал в наших кругах. Передо мной были кучи глины. Мокрая глина в руках приобретает самые различные формации. Мокрая глина уже сама по себе любая. Ее пластичность помогала моему хилому воображению создавать необычные формы, которые самому не сделаешь, не выдумаешь. Для того чтобы получилась картина, нужно красками мазать, уметь это делать, холст-то пустой. А глина изначально в форме комков, которые сами по себе являются чем-то. Видимо, именно это развило мое хилое воображения за 7 лет художественной школы. С потугой я научился узревать в глиняных комках какие-то формы, причем визуально, не прикасаясь к ним руками. Но как только я начинал лепить, получалась полная хуйня.

Преподаватели пытались меня дрессировать. От раза к разу у меня получалось все хуже и хуже. Делал памятники я очень плохие, как правило. Но в подсознании, видимо, остались комки глины, которых я не касался, и которой была полна мастерская - сухой, мокрой, всякой. Я их все время наблюдал и, наверное, это не дало мне в полное говно превратиться в последние полтора-два десятилетия, деградировать. В конце концов, спустя полвека у меня все-таки начало что-то получаться. Я делал всякую хуйню, которую заказывали через союз художников, комбинаты.

Плуцер: А сколько памятников ты наваял по заказам комбинатов, Союза художников и прочих?

Иогансон: Десятка полтора памятников у меня где-то торчат до сих пор, которые не сломали и не разбили.

Плуцер: А что за памятники были разбиты?

Иогансон: Памятники вождям в основном, которые я сделал в последние годы существования Союза художников. Кроме того, я занимался городской архитектурой, делал рельефы на домах. Дело в том, что платили мне за работу пофигурно, поэтому фигур в рельефе я старался сделать как можно больше. Лепить я так и не научился, но у меня всегда оказывалась или подруга, которая хоть как-то умела лепить, или друзья мне вызывались помогать. Когда появлялся заказ, сразу вокруг формировался круг желающих помочь. В результате как-то само собой вылепливались эти рельефы.

Плуцер: Какие памятники, кроме памятника Ленину, ты воздвиг?

Иогансон: В основном-то Ильич шел. Сталина я как-то «не застал». В год, наверное, бюст или два выходило, да и парочка фигур была. Я совсем-то не хочу самоуничижаться - параллельно я делал и другие проекты. С течением времени я полюбил материал - камень, дерево. Я старался не работать с глиной, потому как так и не научился лепить. Когда твердый материал, он сам дает возможность его изрубить, изрезать. Я предпочитал камень или дерево, из которых можно было высекать и выпиливать формы, что у меня лучше выходило.

Из книги "Часы с кукушкой"

Плуцер: А глину ты до сих пор не полюбил?

Иогансон: Я полюбил ее, когда сделал ее твердым материалом. Когда я садился работать с глиной и понимал, что мне не нравится то, что у меня получается, я оставлял заготовку и высушивал ее. Я представлял себе, что передо мной такой вот странный камень, такой вот странной формы. После того, как она высыхала, я брал в руки инструмент, которым можно ее искорежить и тогда у меня получалась работа, которая неким образом могла и оказывала влияние на подсознание зрителя. С твердыми материалами у меня сложились теплые отношения.

Плуцер: А почему у тебя такая нелюбовь к глине? Когда ты лепишь руками, происходит некое осязание, соприкосновение с материалом.

Иогансон: Глина дает полную свободу, которая очень опасна. Когда нет никакого сопротивления, то человек приходит к самому себе. А сам для себя он является полным говном. Даже кошка знает себе цену и - всегда абсолют. Человек всегда - несовершенен. Ему необходимо что-то преодолевать.

Плуцер: Гладить кошку и делать скульптуры?

Иогансон: Ну, в общем, в какой-то степени, да. Глина - это ничто, это ты сам. Ты можешь сделать из нее все что угодно. Если, конечно, не ставить вопрос о том, что она у тебя оползет, оплывет, раствориться. Работая с глиной, ты получаешь свободу и можешь делать из нее все что заблагорассудиться, но свободы-то полной не бывает, и в какой-то момент ты понимаешь, какое ты все-таки говно. Вот как ты говоришь о том, что ты хочешь кого-то там отпиздить, в ебало дать.

Плуцер: Конечно, это же тоже работа с материалом, только с живым. Это уже скульптурная инсталляция!

Иогансон: Ты чувствуешь при этом сопротивление материалов. Хотя бы ковылинской морды. Тогда ты художник. А если ты ничего... дал в пустоту... не дотянулся до меня... я немного отклонился... Ну, и кто ты такой? Да, никто. Так и с искусством. Тебе же надо, чтобы тебе кто-то чего-то не давал. Твердый материал тебе все-таки не дает, и ты должен что-то от себя потребовать, тогда начинает что-то получаться.

Я одно время был очень активен, нет ни одного зала в Москве, где я бы у меня каждый год не стояло какое-нибудь произведение. Но все это был твердый материал. Ничего вылепленного у меня так и не получилось. Но видимо есть какой-то другой подход. Мне говорили: «Ну, Иогансон, что ж ты так - из глины ничего не можешь вылепить? Только сухую потом режешь и доводишь? Я им отвечал: «Да, нет, ребята. Я умею лепить. Как сейчас помню, как в студию пришла натурщица, которая сказала, что она не разденется, и будет позировать в колготках. Все охуели совершенно! А она говорит: «Я только перед своим женихом раздеваюсь!» Чтобы натурщица такое сказала! Все вообще отказались лепить с нее. А я сказал: «Конечно! Хорошо!» Я, наконец, не увидел непосредственно голого тела. Она натянула колготки чуть ли не до самых подмышек. Вся была как резиновая. Но у меня с нее получилась великолепная скульптура, которую у меня позже купили, на выставке на Кузнецком Мосту. Кажется какой-то художественный фонд. У меня осталась от нее форма. Я эту скульптуру позже отлил в бронзе. Она сейчас стоит у меня в галерее. Это единственный раз, когда я захотел что-то доказать. Я назвал эту скульптуру «Я умею лепить».

Из книги "Часы с кукушкой"

Плуцер: Ты о глине говоришь, что она не сопротивляется. У тебя родным является материал, который сопротивляется. То есть получается, ты боишься себя самого, потому что живой материал тебя пугает, и ты боишься вылепить из него самого себя. Глина, как ты сказал, это ты и есть. Живая натура тебе нравится, когда она не совсем живая. Натурщица, как и глина, оказала сопротивление. Материал, не только который ты лепишь, но и наблюдаешь с натуры, оказал сопротивление. Оказался мертвым, не совсем живым, закрытым немного или оказывающим сопротивление. Вот, пытаюсь тебе в душу влезть.

Иогансон: Это очень хорошо. Мне до сих пор самому не понятно. Да и искусством я занимаюсь все эти годы, чтобы понять, что же человек такое есть. Для меня другой ценности в этом нет.

Плуцер: Так почему ж тебе все ж таки дерево больше нравится, чем глина?

Иогансон: Оно живет своей самостоятельной жизнью. Оно не диктует тебе, что надо делать. Диктует оно, например, тогда, когда самодеятельные художники находят какой-то корень дерева. Он уже весь готовый, называется, типа, «Дары природы». И вот этот художник его подправляет чуть-чуть. И вот уже произведение. Ничего более омерзительного я не видел, чем эти все выставки из корешков... Стошнить - не стошнит, а сблевать - непременно сблюю.

Я на мебельной фабрике когда-то купил такие вот обрубки из красного дерева, который назывался «вьетнамский вяз». У него была очень странная фактура. Из него, кроме меня, никто ничего не мог вырезать. Начинаешь по нему стамеской вести, через сантиметр встречаешь слой, который идет напротив. Он твердый и сразу встает иголками. Я не знал, как к нему подойти. Подошел только с топором. И вот этим топором, вплоть до «глаза», сделал целый ряд вещей, которые и на выставке выставлялись, и еще чего-то... А обушком я их еще и отполировал. Все удивлялись, когда я говорил, что все это сделано топором. Потому что кроме топора это дерево ничего не потерпело. Нужно было по нему ебнуть раз, ебнуть два, а потом уже пришла пила. С пилой они тоже подружились... с такой чудовищной, электрической. В общем, когда я уже перестал обращать внимание на эти слои, не шел на поводу у них, тогда и начало что-то такое получаться. Потом мне стало казаться что в нем есть какая-то «мебельность» и мне вскоре перестали быть приятны эти произведения.

Плуцер: Скульптор всегда немножечко идет на поводу у фактуры?

Иогансон: Приходиться, конечно. Кроме вот этого материала, который не совсем дерево, а полукамень, твердый невероятно, наши липы, березы и прочее требуют совершенно другого подхода. Из них я как раз сделал фигуру цыганки.

Когда я был в очередной экспедиции - я много работал в экспедициях - по изучению подводных каньонов (производились съемки дна каньонов - геодезическая всякая хуйня), там была самшитовая роща, которую подмыл океан. Ребята отпилили завалившийся самшитовый ствол и просто подарили его мне. Я привез его в Москву и сделал из него скульптуру - полулетящую, полулежащую. Но ее ни на одну выставку так и не приняли.

Из книги "Часы с кукушкой"

Марина Перчихина: Почему - она была на одной. На Кузнецком Мосту.

Иогансон: А точно. На Кузнецком она была один раз. Она у меня сейчас на Масловке стоит в мастерской.

Плуцер: Что за скульптура?

Иогансон: Скульптура небольшого размера, такая «обсосанная», как будто на нее гондон надели. Все формы смазались, как бы обобщились.

Плуцер: Фигура чего?

Иогансон: Девушки, обнаженной.

Плуцер: То есть она бесформенная немного?

Иогансон: Она не бесформенная. Это как у Архипенко, Цадкина. Все формы переливаются, перетекают. Каждая часть тела четко, конструктивно не разграничивается. Она вне конструктивизма. Она наоборот переливающаяся, как капля.

Плуцер: Тебе нравится преодолевать сопротивление материала. Тебе нравится быть нелюбимым. С другой стороны, тебе нравится быть внутри того самого, который тебя не любит. Твое житье-бытье в деревянном срубе - это нахождение внутри материала любимого, который тебя не принимает. Ты находишься внутри своей скульптуры деревянной.

Иогансон: Ты психоаналитик бесплатный.

Плуцер: Тут психоанализом и не пахнет.

Иогансон: Значит, я не знаю, что такое психоанализ.

Плуцер: Я в символические ряды твоего подсознания не вторгаюсь.

Иогансон: Нет, почему же. Пожалуйста. Единственный, кто мне интересен, это Игорь Андреевич Иогансон. В общем-то, мне эти скульптуры создавать ничего интересного нет. В принципе, это способ увидеть самого себя. Что внутри тебя гнездится? Что внутри тебя находится? Совершенно таинственная вещь... Если ты ничего совсем не делаешь, самоанализом занимаешься, голой жопой сидишь на Тибете...

Плуцер: Что ты внутри себя нашел? До седых мудей дожил, а ума не нажил.

Иогансон (весело): Ума-то никакого!

Из книги "Деточка"

Плуцер: Сопротивление материала, попытка проникнуть в сущность объекта, который ты делаешь своими руками, - это попытка понять себя самого. Попытка понять, что такое человек.

Иогансон: Да, не вообще человек. Насрать мне на человека. Меня интересует именно я. Может вообще никакого человека и нет, кроме меня. Я и есть единственный человек. Это самое интересное путешествие.

Плуцер: Ты об этом и расскажи. Что такое ты есть? Не вообще, как едящее, пьющее, срущее, а как человек, который пытался что-то ваять своими руками, сопротивление дерева преодолеть. Что ты на этом пути понял?

Иогансон: Ничего не понял. Абсолютно. Но когда я с этим делом завязал, а завязал я уже давно. Ты сейчас разговариваешь с бывшим скульптором, который лет 15 ничего не делает.

Плуцер: Не бывает бывших скульпторов. Не бывает бывших людей.

Иогансон: Нет. Я говорю не о человеке бывшем, а о том, чем я занимался. Сейчас я ничего не преодолеваю, ничего не вырубаю. Я сейчас с листом бумажки тонким имею дело, а это уже совершенно другой ход сознания. Вдруг неожиданно я стал к своим книгам не иллюстрации делать, а параллельно этому ходу сознания, где идут эти строчки, которые тоже рождаются неизвестно откуда, идут эти рисунки. И там совсем другое дело. Там никакого сопротивления нет. Я рисовать никогда не умел. Один раз мне потребовалось проиллюстрировать в одном журнале целый большой цикл, который называется «Кукла в комплекте». Это такой журнал - «Кукарт». Меня попросили рисунков 70, для того, чтобы поместить их в журнале, как у тебя, рядом с серьезнейшим текстом (о кукле Малевича, истории кукол). Чтобы текст не воспринимался слишком серьезно, меня попросили сделать что-то такое, чтобы этот журнал начал жизнью и дыханием жить непроизвольным. Я начал делать эти рисунки. Вот как получилось. Ты, наверное, застал эти благословенные времена, когда, если ты хочешь что-то купить, получаешь нечто в комплекте. У меня была кукла-бомж, кукла-солдат, кукла-киллер. К каждой прилагался свой комплект, который я и рисовал. Когда вдруг у меня пошел рисунок в симбиозе с текстом, и моя рука полностью освободилась - я всегда рисовал плохо, но я в какой-то момент перестал думать об этом, тут уж не было никакого сопротивления материалу. Я рисовал две-три минуты - и у меня получался рисунок. И вот я сделал 70 рисунков, просидев над ними несколько дней. И я понял, что есть и другой ход - не преодолевать что-то, не долбить лбом стену (все равно ни до чего не додолбишься), как, помнишь, в научно-фантастических романах Ефремова, где люди поколениями куда-то летели, преодолевали пространство. Как оказалось, сейчас на современном уровне можно это пространство проткнуть пальцем, и ты уже в другой галактике. И также и я - долбя тридцать лет подряд этот камень и дерево и не додолбившись не до чего, хотя мне казалось, что я додалбливался, и, бросив все к ебаной матери, начал параллельно с текстом проходить это пространство насквозь. Я могу сейчас нарисовать - вдруг, неожиданно - я, который всегда плохо рисовал в художественной школе, в Суриковском институте (меня бы выгнали, если б я не был Иогансоном), начал рисовать. Я взял Гюстава Доре, «Ад» Данте, и хотел посмотреть, лучше я рисую или хуже. И понял, что я могу нарисовать руку в ракурсе, всю, нигде не ошибусь за пять секунд. Вдруг оказалось, что это все так просто. Это не голословно. Подтверждением этого являются картинки, которые сейчас лежат рядом. Я сейчас могу нарисовать в любом ракурсе и руку, и человека, и все, что угодно. Оказалось, что все это рядом, что до всего этого и додалбливаться не надо. А я потерял не кусок жизни, а практически всю жизнь. Хотя не скажу, что потерял, но в результате - главное надо долго жить - на старости лет пришла такая истина. Если бы мне не заказали в журнале эту вещь, я может быть, никогда бы ничего и не понял. А может быть, просто пришло время забыть всю ту хуйню, которой меня учили. Но, к сожалению, все это осталось, - весь этот профессионализм ебаный. У Шабурова нет профессионализма, и он в силу своего дарования сразу к этому пришел, без всяких художественных школ. А мне, так сказать, не повезло, а может и наоборот.

Из книги "Деточка"

Плуцер: Может, он учился в художественной школе?

Иогансон: Ничего он не учился. Что, я его не знаю, что ли. Звездочетов учился, это правда.

Плуцер (смеется): Кстати, у нас беседа на тему «трансцендентальная сущность человека».

Иогансон: О! Господи помилуй! Сказал бы сразу! Я бы тогда произнес: «Транс-цен-ден-таль-но!». И все было бы ясно.

Плуцер: Ну, давай, колись... Ты все время что-то лепил, чувствовал сопротивление материала. Так к чему же ты пришел?

Иогансон: Ни к чему.

Плуцер: Да, это я уже понял. Так все ж таки к чему же ты пришел, преодолевая сопротивление материала? Может, ты Голема вылепил. А на самом деле хотел вылепить себя. Но понял, что это в принципе невозможно. Ты забил большой болт с прибором на то, чтобы вылепить самого себя, который живет, и себя понять. И ни до какой трансцендентальной сущности не долепился, никакой материал не преодолел. И перешел к материалу, который не демонстрирует сопротивления. Например, стал писать текст на бумаге. И у тебя появилось ощущение, что ты наконец обретаешь что-то, движешься вперед. Куда же ты движешься? Чем бумага и тексты отличаются от сопротивления дерева и камня, и почему это тебе в кайф, и что ты в этом находишь? Хватит тут целку строить на восьмом десятке, рассказывай!

Иогансон: Мне это, на самом деле, не в кайф. Но мне страшно любопытно. Я не перестаю удивляться последние полтора десятка лет - это все очень немного по сравнению с той жизнью, которую я прожил - тому, что вдруг неожиданно приходит то состояние, когда ты... - это не всегда бывает. Порой это происходит насильственным путем. Главное, что, если я чего-то очень сильно захочу, у меня перестает получаться. Тут надо «не-хотеть». Но в то же время должно быть внутреннее сознание необходимости этого. Был когда-то переломный момент. Это было не так, что я решил с чем-то завязать и делать по-другому. Это получилось как-то абсолютно произвольно, причем после периода моего полного бездействия, который длился несколько лет. Тогда советская власть «кончилась», заказов не было. Мышь встретил с этим концептуальным искусством ебаным. Тогда я все это переосмыслил, ведь до того момента ничего об этом не знал. Смотрел на все это, как баран на новые ворота. Понял, что существует что-то другое, чего я не делал. Увидел предметное пространство жизни, где все предметы говорят своим языком. И нет предметов красивых или не красивых, значащих и не значащих. Преодолевать ничего не нужно. Можно здесь плавать, как в бульоне, бултыхаться в говне и чувствовать себя прекрасно. Я вот сейчас чувствую себя прекрасно. Некоторые вспоминают студенческие годы, о том, как все было хорошо, потом все стало хуже. У меня же, например, становится все лучше и лучше. Сейчас у меня жизнь самая прекрасная, которую я когда-либо... Самая мерзкая - я вспоминаю школу, начальную, потом художественную. В Суриковском институте она была чуть получше. Все постепенно как-то улучшалась, хотя, в общем-то, конечно, говно. А в последние годы все так замечательно. И сейчас - чтобы я вспоминал свои студенческие годы, блядь, сраные? Отвратительная совершенно жизнь была!

Из книги "Финские рассказы"

Плуцер: Какой ты был тогда и каким ты стал сейчас? Почему сейчас тебе лучше?

Иогансон: Во-первых, мне сейчас ничего не нужно. Кроме, самоосознания... Нет, скажем так, - все время видения себя чужими глазами или глазами того, что я делаю. Хотя у того, что я делаю, глаз нет. Скажем, зачем ты сейчас со мной разговариваешь?

Плуцер: Я оказываю тебе сопротивления материала. А ты - мне. Ты меня лепишь, я леплю тебя, и мы в самом деле обретаем самих себя.

Иогансон: Это как раз то, о чем я говорю. И сейчас я все это могу. Сейчас это все мне интересно, и, самое главное, что от меня не требуется никаких особенных усилий. Видимо, какая-то происходит внутренняя с собой работа.

Из книги "Финские рассказы"

Плуцер: Ты уходишь от ответа на ключевой вопрос. Ты лепил что-то, но не смог обрести ощущение себя самого. Не смог найти себя самого. Когда ты учился в школе, тебе было не в кайф. С годами ты пришел к какому-то ощущению «себя». Ты говоришь, что тебе с годами становилось все лучше и лучше. Материал оказывал сопротивление, потом сопротивление уменьшилось, и ты обратился к «податливому».

Иогансон: Сопротивление не стало меньше. Это совершенно другая стихия. Материал всегда оказывал одно и то же сопротивление. Всегда бьешься лбом об стену. Это как пример с закипающей водой - совершенно другое качество. Все перешло в совершенно другую ипостась, стало совершенно другого качества. Если бы я сейчас начал заниматься скульптурой или материалом, у меня бы все было бы по-другому, но я никогда не начну.

Из книги "Компас"

Плуцер: Как по-другому?

Марина Перчихина: А как же ангелоиды?

Иогансон: Ах! Да! Как же! Ангелоиды. Я уже сделал скульптуру - целую аллею ангелоидов. Я брал дранку с крыши. Никаких проблем - и крылья и все... Мышь мне приносит доски - старые, сраные. А я и забыл, честно говоря! Все же уже произошло, со скульптурой тоже. Это две доски, дранка, гвоздики и степлер. Оказывается, не нужно никаких усилий. Берешь эту доску, прибиваешь к ней несколько кусков дранки. Это та же самая история, как и с рисунками. Я сейчас могу, наверное, в любом качестве выступать. Я могу сейчас, наверное, все, кроме математики, все, что касается гуманитарных вещей. Мне Мышь, хорошо, напомнила. Оказывается, я кучу скульптур сделал. Просто забываю. А забываю потому, что они мне сами-то не важны. Вот мой друг Саня Белашов, анималист... Он довольно значительная фигура в скульптурном мире, академик и все такое прочее... У меня принимали памятник, а он был председателем приемной комиссии. Памятник ему удалось принять, потому как я лучший друг. Памятник был ничего, на самом деле. Сидим пьем в его громадной мастерской. У него там полно работ. Он и говорит: «Знаешь, старик, надо при жизни себе создавать музей, а то кто ж потом наши музеи будет создавать?» А я смотрю - гигантское пространство вокруг меня, все уставленное выхухолями, журавлями. Я его не уничижаю, наоборот. Все это сделано очень хорошо. Песцы, лошади... Все в бронзе... Я думаю про себя: «Да, я бы повесился. Сделал бы я такую скульптуру, глаза бы мои ее не видели... Еще музей создавать!» Ангелоиды стоят в парке. Я знаю, что они есть. Чтобы я еще их видел!!! Вот у Родена высказывание интересное есть в воспоминаниях: «Я перед сном очень люблю посмотреть на что-нибудь красивое». А у него кровать огромная, в стиле Людовика, четырех-пяти-спальная. А рядом он поставил фигуру Жана Д’ера. Ну, полная обезьяна, с низким лбом... Жили-были три гориллы… и вот она у него стоит. Ты, наверное, помнишь, что она держит ключ в руках. Совершенно омерзительная тварь. «Я люблю перед сном посмотреть на что-нибудь красивое...» Я не говорю, что Роден плохой скульптор. Он мне очень нравился... Но, еб твою мать, чтобы я свою скульптуру рядом поставил!!! Не дай Бог, чтобы у меня вообще здесь какая-нибудь скульптура торчала. Ни прошлая, ни теперешняя, никакая. Или мой рисунок висел на стене. Хотя нет... рисунки-то висят. Но это уже полный отрыв. Я ничего там не создавал. Они создавались сами. Рисунки рисуются сами, без моего участия. Если ты что-то сделал, то, по-моему, оно не должно рядом с тобой существовать. От этого тошнит вообще.

Из книги "Компас"

Продолжение интервью см. в следующем посте.