"Визуальный мусор в музейных пространствах". Неформальное интервью с Димой Гутовым

Дмитрий Гутов родился в 1960 г. в Москве. В 1978-1980-х гг. занимался графикой и живописью в студии М.М. Кукунова. В 1992 г. окончил отделение теории искусства Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Петербурге. С начала 1990-х гг. участвует в международных выставках современного искусства: Биеннале в Стамбуле (1992), Биеннале в Венеции (1995), Манифеста-1, Роттердам (1996), Первая Валенсийская биеннале (2001), Биеннале в Сан Пауло (2002), выставка "Берлин - Москва", Берлин (2003), выставка «Россия!», музей Гуггенхайма, Нью-Йорк (2005), Биеннале в Сиднее (2006) и др. С момента создания «Художественного журнала» (1993) является членом редакционного совета. Автор многочисленных публикаций по теории современной культуры.

- Что такое искусство вообще как социальное действие?

- Пикассо как-то заметил, что если бы и знал, что такое искусство, то уж точно никому не сказал. Прекрасная иллюстрация к словам Лао-Цзы: знающий не говорит, говорящий не знает. Пока ты этим занимаешься, то у тебя нет ни времени, ни сил, ни желания впускать этот круг размышлений в голову. Прошла любовь, явилась муза. Чтобы пришло понимание, уже и муза должна уйти. Но с определенностью можно констатировать, что человечество в ходе своего исторического движения некоторый род собственных занятий стало определять как искусство. И хотя драка на меже, отделяющей это понятие от всего остального, идет и поныне, в целом ситуация более-менее ясная. Есть такие создания человеческих рук и ума, которые способны давать нам эстетические переживания.

Особая трудность для понимания, с предельной ясностью сформулированная в свое время Марксом в его знаменитом предисловии к Grundrisse, состоит в том, что нам продолжают давать художественное наслаждение произведения, созданные в условиях, имеющих мало общего с настоящими. Каким-то образом пещерные доисторические росписи, китайская каллиграфия XI в., православные фрески времен расцвета исихазма и акварели Александра Иванова поражают современного человека, способного воспринимать жизнь не только со стороны ее материальных элементов. В этом смысле искусство не имеет истории. То есть оно не просто не устаревает, а становится современнее современности. В последние столетия, а особенно десятилетия, осознание ценности таких объектов, способных тотально противостоять времени, стремительно развивается. Еще в начале XIX в., человек интересующийся античностью, мог собрать себе неплохую коллекцию подлинников. Икона Андрея Рублева «Спас» из Звенигородского чина, одна из вершин русского и мирового искусства, была в 1918 г. извлечена из-под груды дров в одном звенигородском сарае. Караваджо, гордость любого художественного собрания, до 1950-х гг. был мало кому известным художником. 400-летие Рембрандта, проходящее в этом году, становится в Нидерландах всенародным праздником. Денежный эквивалент на работы Поллока, со времени написания которых не прошло и 60 лет, а художник вряд ли потратил более двух дней, дополз до отметки в $140 млн.

Хотя само искусство по природе своей довольно сдержанно и всякая аффектация в нем и склонность к театральным эффектам идут по статье дурного вкуса, ажиотаж вокруг него только нарастает. Чем эфемерней и призрачней существование современного человека, тем больше его уважение к тому, что он может идентифицировать как «вечные ценности». Чем меньше искусства в реальной повседневной жизни, тем выше его символический статус.

- Если сложный текст хорош, а примитивный плох и глуп, то тогда «Онегин» - это умный текст, а «Сказка о попе…» - глупый. Вспомним барашка в ящике из «Маленького принца» Сент-Экзюпери. Каждый зритель здесь сам придумывает своего «барашка». Разве высоколобая культура не питается именно «наивностью» поп-арта?

- У Пушкина нет примитивных текстов, а «Сказка о попе…» гениальна. Между примитивным текстом и простым лежит пропасть. Благородная простота, как характеризовал античность Винкельман, - это идеал и трудно досягаемый образец искусства. Такая простота - это итог извилистого пути, терпения и грандиозных усилий. Есть и совсем иная простота, которая, как известно, хуже воровства. Поэтому главное отличать, какой тип простоты открывается в том или ином случае навстречу зрителю. Примитив не дает художественного удовлетворения вовсе не тем, что оставляет слишком большую свободу фантазии зрителя. Я имею в виду, конечно, не первобытный, детский или народный примитив, который как раз часто исполнен поэзии, а профессиональный, что-то вроде эстрадного шлягера. Такой шаблонный образ держит размышления зрителя в узкой и избитой колее штампов. В современном мире тяга к подобной тривиальности давно приобрела эпидемический размах. В этих условиях высоколобая культура не питается «наивностью» поп-арта, но совпадает с этой «наивностью». Поп-арт, конечно, не только не наивен, но, напротив, есть «худший вид снобизма»*. Вообще, представление о том, что зрителю надо оставлять больше пространства для полета воображения, имеет мало общего с теорией искусства. Существует наблюдение, что чем дальше изображение отходит от реального прототипа, чем оно туманнее, схематичнее, чем больше остается работы для субъективной фантазии, тем результат художественнее. Как полагал тот же Лифшиц, симптом здесь описан верно, но объяснение никуда не годится. Слишком подробное, чрезмерно точное изображение тем плохо, что оно фокусируется на одной выгороженной детали мира, забывая о его бесконечности, о том, что в нем все со всем связано, о том, что истина, как любил выражаться Гегель, есть целое**.

Давай рассмотрим великолепный пример с барашком у Экзюпери. Маленький принц недоволен, когда ему рисуют неподходящего барашка. Он счастлив, только когда автор рисует ему ящик, в котором идеальный барашек только предполагается. Ящик этот формально есть точное предвосхищение американского минимализма 1960-х гг. Просто готовая работа Дональда Джада, заполнившего самые престижные выставочные площадки элементарными, промышленно изготовленными из листов металла геометрическими формами. Мощь Джада как раз в том, что все бесконечное разнообразие органических форм он осмеливается променять на такую элементарщину, дальше которой уже идти некуда и которая если подразумевает теплоту живого, то только как до конца преодоленную. Это как раз прямо противоположное детской фантазии, способной очеловечивать минимум визуальности.

- Рисуют дети в тетрадках, подростки на партах, рисуют все, и часто неплохо. Художник чем отличается от всех остальных рисовальщиков?

- Это вопрос, порожденный ХХ в., потрясшим все устои. До всех революций в искусстве было как раз понятно, что те, кто рисуют на партах и заборах, делают это довольно плохо, не имеют ни технического навыка, ни понимания той системы координат, по которой в данной культуре происходит отличение живописного шедевра от визуального мусора, которым полны музеи мира. Дилетанту кажется, что тайна искусства скрыта в мастерстве, в сноровке художника. Но мало что представляющие собой художники ХХ в. делали подделки под таких технически сложных мастеров, как Вермеер и Хальс, вводившие в заблуждение экспертов. Понимание же того, что на архаическом языке называлось духовным содержанием искусства, всегда требовало незаурядного уровня квалификации. Здесь как раз немного неумелые, даже корявые работы могут обладать преимуществом. На этих весах небольшая картина Соломаткина «Славильщики городовые» из Третьяковки будет весить много больше мастерского академического холста той же эпохи. Различение вульгарной работы от той, где есть чувство жизни, естественность и истинность, - это высшая функция эстетического сознания. По мере того как на протяжении XIX в. официально признанное искусство превращалось в набор мертвых и обессмыслившихся форм, росли акции мазни на заборе, обладающей превосходством витальной силы и искренности. Огромным усилием воли и таланта художников и искусствоведов за последние 100 лет этот визуальный мусор, вместе уже с просто мусором, пропущенный через изощренные механизмы рефлексии и очищенный от непосредственности, был введен в музейное пространство. Это сделало вопрос о различении более темным. Действительно, в современном искусстве есть объекты, безнадежно выпавшие из художественного пространства в ритуальное. Бесполезно спрашивать, чем трость, с которой ходил Пушкин, отличается от другой такой же трости. Но и произведения, удержавшие в себе, часто в парадоксальной форме, обломки искусства в традиционном значении слова, сохранились.

- Расскажи о своем проекте «Я чужой на этом празднике жизни».

- Эту живописную серию я делал в 2003 г. для галереи Fine Art. Название довольно точно отражает мое понимание места, занимаемого современным художником в этом лучшем из миров. В сферу искусства жизнь выталкивает людей, зачастую органически не приспособленных к нормальному существованию в социуме. Не так давно мы с замечательным фотографом Сергеем Братковым оказались на одном светском мероприятии. Шум, гам, веселье, танцы. Он стоял с широко раскрытыми глазами перед одной особенно упоительно извивающейся на возвышении вакханкой и мягко мне так сказал: «Как люди живут, совсем не парятся». А художник природой слеплен со склонностью к некоторой мрачности, тяжеловесности. Должен «свою думу думать». И вот как-то я работал над проектом, который у меня не шел. Я брался писать и то, и это и никак не мог войти в нужный ритм. И однажды мне на глаза попалось изображение одной обезьянки. С таким печальным недоумением на лице. И я стал писать обезьян, как существ, похожих на человека, но многого не понимающих и поэтому неспособных взять от праздника жизни все. Я им давал в руки книги, которые они явно неспособны понять (хотя и для меня в этих текстах много неясного). Или они у меня смотрели на выдающиеся образцы современного искусства, как, например, на перформансы Ванессы Бикрофт с голыми девушками, и тоже не могли взять в толк, почему и это искусство. У этих обезьян никогда не будет сверхдорогих машин, яхт и красоток с обложек модных журналов. Но они к этому относятся с философским спокойствием, хотя и «Феноменологию духа» они никогда не смогут освоить. Впрочем, нет уверенности, что кто-то на земле имеет шанс понять этот текст. А девушкой с обложки уж точно никто не сможет обладать, по той простой причине, что она сильно в фотошопе дорисована, и ее обожателя ждет некоторое разочарование, если он вообще ее узнает при встрече.

- Ты смотришь на мир глазами этих странных существ и это твой способ понять этот самый мир?

- Да, некоторые из них на меня сильно смахивают. Один фотограф поймал меня как-то удачно в объектив на фоне моей картины «Шесть шимпанзе», и я там точно смотрелся, как седьмой. Если же говорить о взгляде на мир, то, несмотря на то что я принадлежу к людям, которые в стремительно меняющихся обстоятельствах себя ощущают как дома, чувствую некоторую связь с теми, кто оказывается на обочине существования. Большое количество моих видео- и фотопроектов посвящено людям, которым в эпоху перемен пришлось нелегко: слепым певцам в московском метро, моим родителям-пенсионерам. Разные зверушки меня в этом отношении тоже привлекают. Я делал серию фотографий о бродячих московских собаках. Когда я попадаю в компанию образованных людей, знающих по несколько языков, разбирающихся в математике или умеющих на фортепиано играть, я себя, конечно, совершенно обезьяной ощущаю. Хотя как-то я предложил моей подруге сходить на концерт классической музыки, к которой я сильно неравнодушен (я имею в виду к музыке). На что она мне сказала: у меня папа дирижер (дальше шло название очень известного заведения культуры), меня с детства этому учили, я это ненавижу. Меня не учили, и я никак наслушаться не могу, так что в этом тоже есть преимущество.

- У тебя есть серия картин, где красивые девушки становятся символами книг. Какая тут связь? Девушки помогают тебе освоить Гегеля?

- У Бальзака есть такая фраза: гений нуждается в оргии. Мой проект с трешевыми обложками шедевров мировой мысли можно считать к ней иллюстрацией. Следование за гением в мир его идей погружает в состояние острейшего одиночества, которое авторам этих книг, похоже, было знакомо очень хорошо. Это требует серьезного противовеса, который и был найден мной на привокзальных полуподпольных лотках. Надо сказать, что порнографические журналы, широко мной в этой серии использованные, кроме чудесных девиц, имеют в себе еще хотя и минимум, но все же текста. Он способен повергнуть в изумление. Здесь искомая неусложненность достигает уже своего предела. Когда видишь напечатанное слово, то хочется, чтобы оно несло в себе толику смысла, и чем его меньше, тем острее желание его туда внести. Еще в самом начале 1990-х гг. я брал фантики от конфет, разные популярные брошюры и открытки и, сохраняя всю их стилистику и шрифты, менял текст на цитаты из «Короля Лира». Глубины человеческой мудрости обнаруживались там, где их меньше всего можно было ожидать. С обложками порножурналов и видеокассет я повторил тот же ход. Там, где должно было стоять «Порочные студентки на каникулах», появляется «Гегель. Наука логики». Было бы неплохо попробовать издать Гегеля и Агамбена с эротическими картинками. Интересно, как бы это отразилось на уровне продаж?

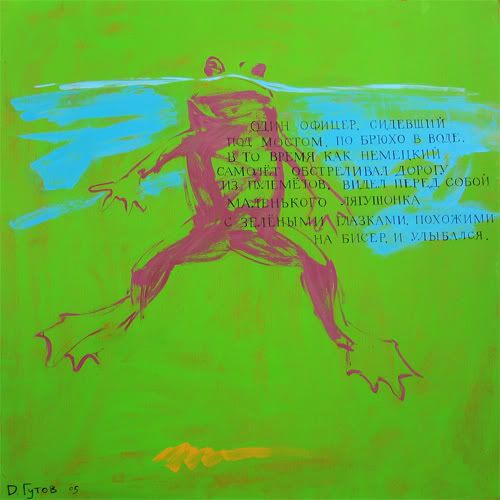

- В твоей живописи меня восхищает цвет и небрежность письма. Зеленый фон, непонятный горизонтальный розовый мазок, и маняще-завораживающий пейзаж готов. Расскажи о своей технике работы над пейзажем.

- Тот пейзаж, который ты упоминаешь, я делал как иллюстрацию к стихотворению Гора Чахала, художника и поэта. Я особенно ценю его стихи 1990 г. То, что выглядит у меня почти как абстракция, - глубоко литературоцентричная работа. Я старался написать набегающую морскую волну, окрашенную в закатный красный цвет.

Здесь надо сказать несколько слов о моей технологии живописи. Я подготавливаю холст, закрашивая его несколько раз относительно однотонно, пока не добьюсь нужного мне оттенка и матовой гладкой поверхности. После тщательной просушки я начинаю наносить удары кистью, что редко получается хорошо. Дело не в сноровке. Если как раз движение отработано, то в нем появляется механическая сухость, что не годится. После того как след кисти меня не удовлетворяет, я его смываю, что мой фон позволяет делать многократно. И так до тех пор, пока не то, что получается то, чем я доволен, но что-то такое, что уничтожать жалко. На этой работе, кстати, стихотворение было воспроизведено целиком, и потом я стал потихоньку его убирать, пока не осталось только его первое слово «шум».

В остальных пейзажах тоже обыкновенно скрыта история, или они просто являются иллюстрацией. Зрителю это знать вовсе не нужно, но мне необходимо, чтобы все на свои места встало. Иначе краска с кисти будет плохо идти. Стихи здесь большое подспорье. Так я делал и питерский пейзаж под песню Аркадия Северного «Солнце над Невою догорает, / Тихо в Ленинграде в этот час, / Я хочу, чтоб ты была со мною, / Но тебя со мною нет сейчас». Это глубоко личное, как говорит Фаина Раневская в одном фильме.

Пейзаж «Селигер» (я там никогда, кстати, не был) был написан по мотивам стихотворения Николая Глазкова*. Но зато я был в 1975 г. на озерах на Валдае в обстоятельствах, примерно совпадающих с описанными в стихотворении. Мне, конечно, до того совершенства пейзажа, как он дан в поэзии Гладкова, как до Китая, где, как известно, пейзаж достиг одной из своих вершин. В этом может убедиться даже тот, кто никогда не видел написанных тушью свитков, прочитав всего несколько слов, в которых Ми Фу характеризует одного из художников: «Манера Фань Куаня гордая и мощная, его мазки столь темны, что создают впечатление ночной тьмы, земля неотличима от камней и других предметов; окутанные тайной мглой, они исполнены высокой красоты». Разумеется, от классических жанров в искусстве сейчас ничего не осталось. Мои работы и с пейзажем, и с девушками, и с натюрмортами были отчасти спровоцированы Ириной Филатовой, которая придумала делать жанровые выставки. Ее инициатива, которая со стороны могла бы выглядеть как архаизация, внутри более авангардного художественного сообщества выступает как следующий виток радикализации.

- Для меня современный натюрморт начался с малоизвестной картины Александра Иванова, где на столе лежат две тряпочки, одна желтая, а другая синяя. Это близко к твоей концепции натюрморта?

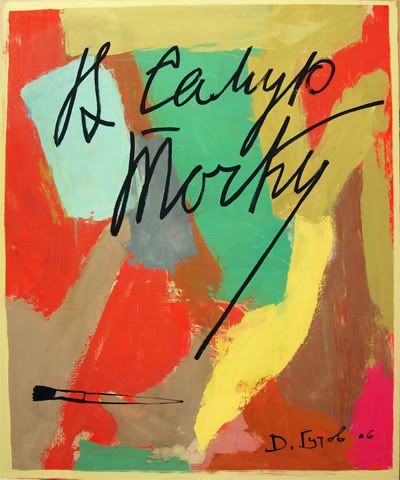

- Здесь, я должен сказать, ты попал в самую точку. Этот натюрморт Иванова, справедливости ради надо отметить, и не такой уж малоизвестный, для меня предельно важен. Книга, открытая на его репродукции, и сейчас лежит у меня на столе. В чем чудо этой работы? Этюд с несколькими драпировками, к которым, действительно, слово тряпочки подходит больше всего, писался недолго. Профессиональному взгляду очевидно, что так раскрепощенно, но точно намазать может только человек с выучкой питерской Академии художеств эпохи ее расцвета. Но главное здесь в другом. Эти куски ткани - часть грандиознейшего замысла картины «Явление Христа народу», которая сама, в свою очередь, часть еще более грандиозного замысла по обновлению мира. Александру Иванову посвящена моя работа, на которой написан текст: «Как вы видите сами, мы живем в эпоху приготовления для человечества лучшей жизни»**. Звучит как Маркс, но это слова самого Иванова. Для того чтобы тряпочки получились, как у него, надо иметь такое же убеждение. Кто сегодня может этим похвастаться?

- Что тебя вдохновляло, из какого сора растут твои труды?

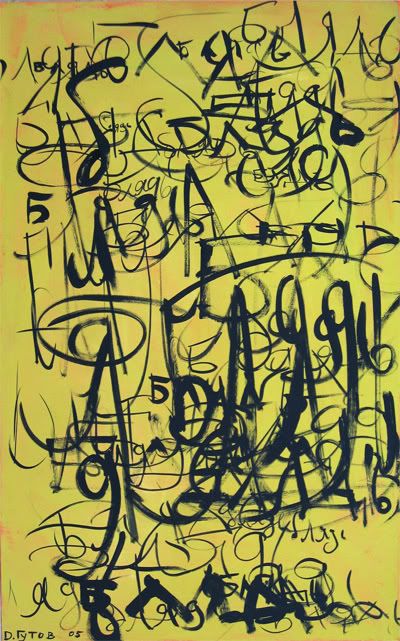

- Ко мне в мастерскую как-то зашел художник Андрей Ройтер. Мы были с ним заочно знакомы много лет, но в реальной жизни не пересекались. Глядя на шпалерно развешанные по стенам мои работы, он стал их комментировать, называя источники: рисунки Рембрандта, искусство дзенских японских монахов, графика Бойса, советские стильные журналы конца 1950-х - начала 1960-х гг., типа «Техники молодежи», рисунки русских писателей, прежде всего Пушкина, ну и еще кое-что. В общем, шел прямо по моей книжной полке, ни разу на нее не взглянув. Я, конечно, немного поразился, но он объяснил, что мы с ним просто на одну волну настроены. Обобщая этот пестрый материал, получим то, что Лифшиц характеризует как прелесть неполноты, схематичности, условности, туманности изображения. Музыка, как я уже сказал, вводит в творческое состояние. Шостакович, Бах. Правда, слушать я ее могу, только пока приближаюсь к пику внутренней сосредоточенности. В момент же самой работы должна быть полная тишина.

Интервью подготовлено А&Я Плуцер-Сарно