Военные годы отца

Это рассказ о моем отце, уроженце далекой северной деревни Тохта, Архангельской области. В июне 41 года он окончил 10 класс и в 18 лет попал в мясорубку страшной войны, прошел ее всю и выжил. Он не был героем, большую часть войны был простым солдатом. То, что он остался жив, можно назвать чудом. Из ребят его, 1923, года рождения в живых осталось только два процента. Страшно подумать, только каждый пятидесятый. Он рано умер, всего в 63 года, тяжелые потрясения войны, конечно, сказались.

Я очень жалею, что мало расспрашивал отца о его жизни. Хотя, он и сам не очень любил рассказывать о себе и, особенно, о своей военной юности.

Постараюсь собрать здесь все то немногое, что запомнил о нем по его скупым рассказам и рассказам близких. Еще есть фотографии и папка с документами. Отец был очень аккуратный человек, многие его документы, справки, автобиографии, некоторые письма сохранились. По ним можно восстановить отдельные моменты его жизни.

О детстве отца, о его родной деревне, о его семье я подробно еще напишу. А пока расскажу о его юности и военных годах.

Отец родился 24 сентября 1923 года в деревне Тохта, Ленского района, Архангельской области.

Первый класс школы он закончил в родной деревне. В 1931 году семья отца переехала в подмосковный город Каганович (нынешняя Кашира).

О школьных годах отца в городе Кагановиче мне известно совсем немного. Знаю, что отец учился хорошо, без троек, увлекался фотографией. В старших классах школы, у него появился собственный фотоаппарат. Сохранились его предвоенные фотографии.

И девчонками увлекался тоже. На обороте этой фотографии стерта карандашная надпись "На долгую память Вере"

И еще, как и все мальчишки тех лет он сдавал нормы ГТО и ГСО, вот даже удостоверения остались.

Еще он увлекался картографией, очень любил рассматривать и сам рисовать карты. Он рассказывал, что сам нарисовал большую карту Пиренейского полуострова и отмечал на ней флажками линию фронта во время гражданской войны 1936-1939 годов в Испании. Это его настолько увлекало, что после окончания школы отец собирался поступать в Московский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИГАИК). Война нарушила эти планы.

В июне 41-го отец закончил 10 класс, получил аттестат, и грянула война. Уже 3 июля по направлению райкома комсомола его направили на строительство оборонительных укреплений под Брянск. Здесь он проработал до августа и был отозван назад в Каганович, непонятно по какой причине.

24 сентября ему исполнилось 18 лет. До октября он был дома, сохранилось несколько фотографий, снятых отцом в сентябре 41-го.

Заснял сам себя через зеркало. На заднем плане та самая карта Пиренейского полуострова с Испанией.

С матерью.

В октябре отца опять мобилизовали на строительство оборонительных сооружений уже в под Москвой. Пока он там находился, домой пришла повестка из военкомата. И 4 ноября 1941 года отца призвали в Красную армию.

Мать с младшим братишкой Веней к этому времени уехала в родные края в Ленский район Архангельской области, не в родную деревню Тохту, а в село Яренск, вероятно к родственникам. Об этом можно косвенно судить по тому факту, который он упоминает в биографии, что он после демобилизации поезал не в Каганович, а в Яренск, вероятно к матери. Вот цитата из автобиографии:

«После увольнения в запас прибыл 15 февраля 1947 года в Ленский райвоенкомат, Архангельской области, село Яренск»

Это добавка 2016 года

Тут сейчас наткнулся в справке, которую отцу дали перед увольнением в запас, вот на такой текст, который подтверждает это предположение. Это добавка 15.08.2017.

Провожал его на фронт только отец. Прощались они навсегда, Николай Павлович умер в эвакуации в 1943 году от голода , обстоятельства его смерти неизвестны. Это я вспомнил по рассказам отца. Добавка 10.08.2017.

Я не смогу здесь составить стройный рассказ о военных годах отца, приведу только отдельные факты. Отец очень неохотно рассказывал о войне, и из того, что он рассказывал, я запомнил до обидного мало. Насмотревшись лживо прилизанных советских фильмов о войне, я ожидал от него услышать что-нибудь героическое, но он вспоминал такие вещи, которые совершенно не вязались с моими восторженными представлениями. Он все повторял, что война это тяжелейшая солдатская работа, грязь, смерть и горе, тогда я этого не понимал.

Несмотря на тяжелое положение на фронтах, отец не сразу попал на передовую. Восемнадцатилетних ребят пешком(!) отправили на обучение в Запасную стрелковую бригаду в Козловский район, Чувашской АССР. Если взглянуть на карту, расстояние из Подмосковья до Чувашии только по прямой 700 км. Представляю себе это путешествие зимой в неразберихе первых военных месяцев. Прибыли они на место только 30 декабря. Если добавить несколько дней после призыва 4 ноября на организационные дела, шли они полтора месяца.

Здесь в Чувашии в течение месяца призывники проходили курс молодого бойца. Кормили их очень плохо. Обмундирование выдали старое, вместо валенок ботинки с обмотками. С деревянными макетами винтовок, маршировали, бегали и ползали по снегу на сильном морозе.

Взводом отца командовал какой-то старшина со звериными повадками, который откровенно издевался над молодыми. За малейшую провинность он жестоко наказывал и избивал молодых солдат. Некоторые тихо роптали, и обещали отомстить, как только попадут на фронт. Этот старшина действительно погиб в одном из первых боев. От кого он получил пулю, неизвестно, вполне возможно, что и от своих.

Обучение закончилось 25 январе 1942 года. И 10 февраля отец оказался на Калининском фронте в 909 полку 247 стрелковой дивизии. Название боевых частей беру из его послужного листа, к счастью он сохранился. Отца назначили командиром отделения. Здесь под Калинином, шла Ржевско-Вяземская наступательная операция. 31 армия, в составе которой находилась 247 дивизия, принимала в ней участие.

Свой первый страшный бой отец запомнил на всю жизнь. Он рассказывал, как молодых необстрелянных солдат подняли в атаку по глубокому снегу, под сплошной шквал огня и разрывов. Рядом падали убитые товарищи, а они бежали и вместо победного «Ура» в ужасе кричали жалобное «Ма-а-ма!!!». Никто не стрелял из винтовок, просто бежали и орали. Через пару сотен метров, несколько перепуганных солдат, в том числе и отец, залегли кучей в одну небольшую воронку от снаряда. Лежали там, зарывшись лицом в грязь и не шевелясь. Из этой воронки их поднял и погнал под пистолетом дальше какой-то офицер. Он оборал их матом, - мол, вылезайте отсюда, вас же всех здесь разом одним снарядом накроет! И припугнул - не подниметесь, сам всех перестреляю!

Отец говорил, что первые несколько месяцев на фронте большинство солдат, и он в том числе, находились в состоянии полной безысходности. Все были уверены, что в такой мясорубке выжить невозможно, обязательно убьют, не сегодня, так завтра. Когда за один бой выбивало до половины состава и в основном гибли молодые, неопытные солдаты, трудно было думать по-другому. Многие перестали следить за собой, не умывались, не брились, покрывались вшами. Отцу повезло, в эти самые трудные первые месяцы ему удалось уцелеть, и постепенно с солдатским опытом пришла надежда, что выжить все-таки можно. Со временем как-то наладился и фронтовой быт.

Судя по послужному листу, в июле 1942 года отца назначили заместителем политрука батареи 45 мм пушек этого же 909 полка 247 дивизии. Шла Ржевско-Сычевская наступательная операция той самой, печально известной, Ржевской битвы, в которой погибло в по разным оценкам от 800 до 900 тысяч наших солдат, а в общей сложности с ранеными потерь было до 1,5 миллионов.

24 августа отца ранило осколком снаряда, как он точно указывает в автобиографии, в 12 км от города Ржева. Осколок застрял между костями предплечья левой руки вблизи локтя. Руку зашили. Осколок так и остался в руке на всю жизнь и временами напоминал о себе болью в руке. Возможно, это ранение и спасло ему жизнь, шансов выжить в такой мясорубке было мало.

Отец лежал в 706-м полевом передвижном госпитале в городе Ивантеевка под Москвой. Рука зажила быстро и через месяц, 23 сентября, его направили сначала в учебную хим. роту а затем рядовым-огнеметчиком 186 отдельной армейской огнеметной роты Западного фронта.

В описании Смоленской наступательной операции нашел вот эту цитату об огнеметных ротах Западного фронта.

«…Наряду с отдельными батальонами химической защиты, … в химические войска фронтов входили отдельные огнеметные роты. На Западном фронте их было 20. В сентябре 1943 года на базе этих рот было сформировано четыре отдельных огнеметных батальона.

Роты, а затем и огнеметные батальоны в наступательных боях использовались чаще всего для усиления противотанковой обороны важнейших рубежей и объектов и для поддержки пехоты при бое в глубине обороны противника. Наиболее широко использовались ранцевые огнеметы…»

Об этом периоде службы в автобиографии отца написано следующее.

«…Участвовал в боях на Вяземском направлении, Смоленском направлении и штурме города Смоленска, в боях на Оршинском направлении…» За эти бои у отца осталась только Благодарность.

Помню рассказ отца о солдатских буднях, этого периода войны.

Зимой во время оборонительных боев, солдат по очереди посылали в боевое охранение. Неглубокие одиночные окопчики охранения были вырыты в нескольких метрах перед первой линией окопов. Дежуривший в окопчике боец должен был заранее предупредить своих в случае неожиданной вылазки немцев. Стояли лютые морозы, солдатам на время дежурства выдавали тулуп, валенки и маск-халат, которые не очень спасали. Сменялись каждые 2 часа. За это время, холод пронизывал до костей, руки ноги застывали настолько, что трудно было пошевелить пальцами. Чтобы, в случае чего, хоть как-то нажать спусковой крючок винтовки, приходилось согревать указательный палец во рту. Но самой тяжелой пыткой было неодолимое желание поспать, особенно ночью. Заснуть на посту было равносильно гибели, проворонишь немцев или замерзнешь насмерть, или отдадут под трибунал, если пришедшая, вернее приползшая, смена найдет спящим.

Возможно, тогда отец «заработал» радикулит, который после войны регулярно мучил его жестокими приступами. Спину простреливало так, что он по нескольку дней не мог распрямиться и корчился от боли.

Еще отец рассказывал, как из-за недостатка витаминов у него развилась куриная слепота и с наступлением сумерек он практически ничего не видел. По совету одного из бойцов он вырезал печень убитой на его глазах лошади и прямо в сыром виде ел ее. Через какое-то время зрение восстановилось.

В январе 1944 года во время наступления в Белоруссии армейские тылы отстали, солдат несколько дней не кормили, отец свалился от истощения и попал в эвако-госпиталь под Вязьму. В течение месяца он пролежал там на восстановлении и 5 марта был выписан оттуда в 202 армейский запасной стрелковый полк Западного фронта.

Отцу, закончившему полных 10 классов, много раз за войну предлагали пойти на курсы младших лейтенантов и стать офицером. Он видел, как коротка на передовой жизнь младшего офицера, командиры взводов сменялись один за другим, поэтому каждый раз категорически отказывался. Только в апреле 1944 года, после госпиталя, из запасного полка его в приказном порядке направили на курсы младших лейтенантов.

Только во время обучения на этих курсах, у него появилась первая за войну фотокарточка, которую он отослал матери.

Судя по этой фотографии, курсантом жилось не сладко. Не шиковали уж точно. Пуговицы на гимнастерке все разнородные. Форменные со звездочками только на погонах, остальные обычные и разные. Нашивки за ранение самодельные.

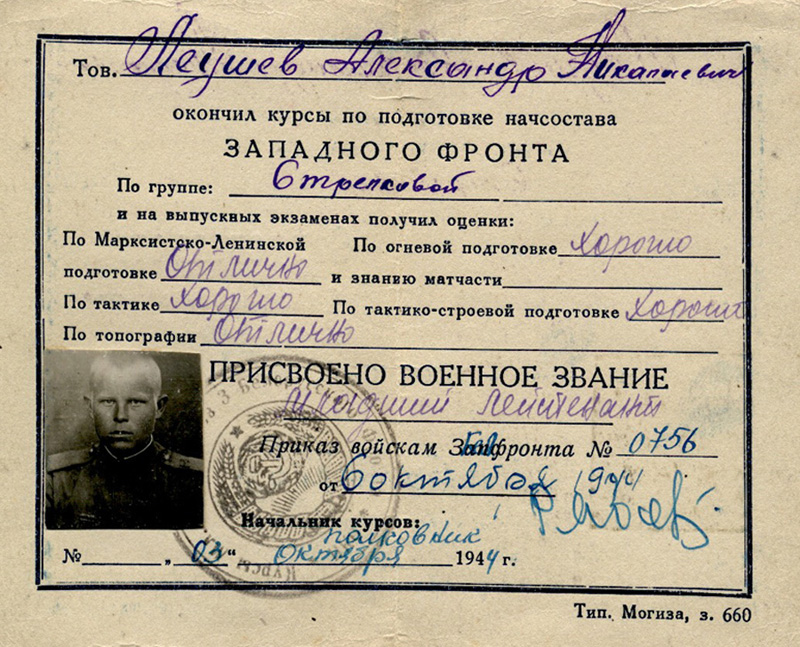

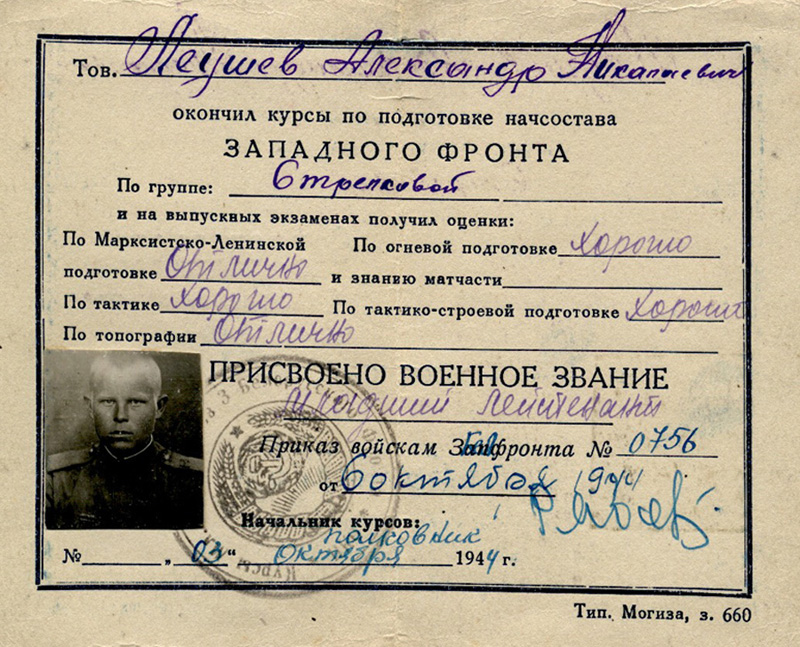

В начале октября 1944 обучение закончилось, отцу присвоили звание младшего лейтенанта.

Перед отправкой на фронт его еще раз фотографировали.

Выдали полевую сумку. Звездочка на пилотке матерчатая.

Отца направили командиром взвода в 5 гвардейскую стрелковую дивизию 11 армии 3-го Белорусского фронта. С октября 44-го до окончания войны он участвовал в боях за Восточную Пруссию, в штурме города Кенигсберга и прибрежного города Пиллау.

Из воспоминаний отца об этих боях я запомнил только его рассказ о мощной артподготовке перед штурмом Кенигсберга. Укрепленные форты города обстреливали подвезенные крупнокалиберные орудия береговой артиллерии. Тяжелые снаряды с жутким воем проносились над головами готовых к штурму войск. И сам штурм начался еще до окончания артподготовки под прикрытием огневого вала. Отец впервые за всю войну видел столь мощную артподготовку.

Уже после войны в июне 1945 за отец был награжден первой и единственной его боевой медалью «За боевые заслуги», хотя был представлен к Ордену Красной Звезды. История этого награждения по своему показательна, подробности я узнал недавно из материалов сайта Подвиг народа, когда там были опубликованы документы награждений 1945 года.

Вот наградной лист на представление к ордену.

А это наградной список.

Как видно из списка, отец был единственным офицером части, которого "прокатили" с орденом. Разумное объяснение такой несправедливости можно найти только в том, что старшая сестра отца еще до войны была репресирована. Сестра была зоотехником, за падеж скота на ферме ее осудили по 47 статье и всю войну она находилась в лагере. Естественно никакой вины за ней не было, ее просто подставили как молодого специалиста. Отец этого не скрывал и еще до демобилизации писал письма М.И.Калинину с просьбами об освобождении сестры. Приговор после войны пересмотрели и сестру освободили. Думаю, в этом немалую роль сыграли письма отца.

Другие медали военной поры «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», которые были ему положены как участнику событий, и медаль «За победу над Германией» он получил в 1946 году.

В первые дни после взятия Кенигсберга в городе оставалось много спрятавшихся в развалинах и подвалах немецких солдат. Офицеров назначали командирами патрулей на зачистку города. Отец тоже ходил в такие патрули. Зачистка происходила просто. Подходили к разрушенному зданию или подвалу и несколько раз выкрикивали на немецком, чтобы все, кто там есть, выходили. Если никто не вышел, просто кидали в проем гранату. Часто так гибли и обычные мирные жители, которые просто боялись выйти. Но тут уж ничего поделать было нельзя, никто не хотел обследовать развалины, подвергая себя опасности погибнуть после Победы от пули спрятавшегося немца.

После окончания войны отец хотел побыстрее демобилизоваться, но его, как молодого, исполнительного офицера, не отпустили и назначили делопроизводителем по учету офицерских кадров в штаб 12 Гв.СКП, 5 Гвардейской Стрелковой Городской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворов дивизии, 11 гвардейской армии Прибалтийского военного округа.

Эти полтора года службы после Победы для отца были отдыхом. Он оттаял душой, тяжкое нервное напряжения четырех военных лет немного отпустило. В Кенигсберге после немцев осталось много продовольственных складов, жизнь была сытая, он даже поправился. Гвардейский значок, который У отца на груди к сожалению утерян. Это добавка 2017 года. Привожу здесь вид этого знака в цвете. Ссылка на сайт, с которого я его взял в нижнем углу этой картинки.

Еще одну фотографию нашел этого же периода. Это добавка 14.08.2017.

Отцу предлагали остаться в действующей армии, он отказывался и подавал рапорты с просьбой о демобилизации. 30 января 1947 г. его наконец отпустили.

Остальные медали, юбилейные, отцу вручали уже после войны. По порядку слева направо 1. 50 лет Вооруженным силам СССР 1968 г., 2. 30-летие победы 1975 г., 3. 60 лет Вооруженным силам СССР 1978 г.. 4. 40-летие победы 1985 г. в этом же году его наградили орденом Отечественной Войны 1 степени.

В 1985 году вышло постановление о награждении ветеранов, имевших медали «За отвагу» или «За боевые заслуги» орденом Отечественной войны 1 степени. Повестка из военкомата, приглашавшая отца получить этот орден, пришла, когда он уже сильно болел и не поднимался с постели. Он умер и так и не успел получить эту награду. За день до похорон отца я сам сходил в военкомат со свидетельством о смерти и получил орден за него. Сейчас я храню его как вечную память о отце.

Вот нашел запись об этом награждении вот вставил правильную дату рождения Это поправка 22.11.2017 года

Я очень жалею, что мало расспрашивал отца о его жизни. Хотя, он и сам не очень любил рассказывать о себе и, особенно, о своей военной юности.

Постараюсь собрать здесь все то немногое, что запомнил о нем по его скупым рассказам и рассказам близких. Еще есть фотографии и папка с документами. Отец был очень аккуратный человек, многие его документы, справки, автобиографии, некоторые письма сохранились. По ним можно восстановить отдельные моменты его жизни.

О детстве отца, о его родной деревне, о его семье я подробно еще напишу. А пока расскажу о его юности и военных годах.

Отец родился 24 сентября 1923 года в деревне Тохта, Ленского района, Архангельской области.

Первый класс школы он закончил в родной деревне. В 1931 году семья отца переехала в подмосковный город Каганович (нынешняя Кашира).

О школьных годах отца в городе Кагановиче мне известно совсем немного. Знаю, что отец учился хорошо, без троек, увлекался фотографией. В старших классах школы, у него появился собственный фотоаппарат. Сохранились его предвоенные фотографии.

И девчонками увлекался тоже. На обороте этой фотографии стерта карандашная надпись "На долгую память Вере"

И еще, как и все мальчишки тех лет он сдавал нормы ГТО и ГСО, вот даже удостоверения остались.

Еще он увлекался картографией, очень любил рассматривать и сам рисовать карты. Он рассказывал, что сам нарисовал большую карту Пиренейского полуострова и отмечал на ней флажками линию фронта во время гражданской войны 1936-1939 годов в Испании. Это его настолько увлекало, что после окончания школы отец собирался поступать в Московский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИГАИК). Война нарушила эти планы.

В июне 41-го отец закончил 10 класс, получил аттестат, и грянула война. Уже 3 июля по направлению райкома комсомола его направили на строительство оборонительных укреплений под Брянск. Здесь он проработал до августа и был отозван назад в Каганович, непонятно по какой причине.

24 сентября ему исполнилось 18 лет. До октября он был дома, сохранилось несколько фотографий, снятых отцом в сентябре 41-го.

Заснял сам себя через зеркало. На заднем плане та самая карта Пиренейского полуострова с Испанией.

С матерью.

В октябре отца опять мобилизовали на строительство оборонительных сооружений уже в под Москвой. Пока он там находился, домой пришла повестка из военкомата. И 4 ноября 1941 года отца призвали в Красную армию.

Мать с младшим братишкой Веней к этому времени уехала в родные края в Ленский район Архангельской области, не в родную деревню Тохту, а в село Яренск, вероятно к родственникам. Об этом можно косвенно судить по тому факту, который он упоминает в биографии, что он после демобилизации поезал не в Каганович, а в Яренск, вероятно к матери. Вот цитата из автобиографии:

«После увольнения в запас прибыл 15 февраля 1947 года в Ленский райвоенкомат, Архангельской области, село Яренск»

Это добавка 2016 года

Тут сейчас наткнулся в справке, которую отцу дали перед увольнением в запас, вот на такой текст, который подтверждает это предположение. Это добавка 15.08.2017.

Провожал его на фронт только отец. Прощались они навсегда, Николай Павлович умер в эвакуации в 1943 году от голода , обстоятельства его смерти неизвестны. Это я вспомнил по рассказам отца. Добавка 10.08.2017.

Я не смогу здесь составить стройный рассказ о военных годах отца, приведу только отдельные факты. Отец очень неохотно рассказывал о войне, и из того, что он рассказывал, я запомнил до обидного мало. Насмотревшись лживо прилизанных советских фильмов о войне, я ожидал от него услышать что-нибудь героическое, но он вспоминал такие вещи, которые совершенно не вязались с моими восторженными представлениями. Он все повторял, что война это тяжелейшая солдатская работа, грязь, смерть и горе, тогда я этого не понимал.

Несмотря на тяжелое положение на фронтах, отец не сразу попал на передовую. Восемнадцатилетних ребят пешком(!) отправили на обучение в Запасную стрелковую бригаду в Козловский район, Чувашской АССР. Если взглянуть на карту, расстояние из Подмосковья до Чувашии только по прямой 700 км. Представляю себе это путешествие зимой в неразберихе первых военных месяцев. Прибыли они на место только 30 декабря. Если добавить несколько дней после призыва 4 ноября на организационные дела, шли они полтора месяца.

Здесь в Чувашии в течение месяца призывники проходили курс молодого бойца. Кормили их очень плохо. Обмундирование выдали старое, вместо валенок ботинки с обмотками. С деревянными макетами винтовок, маршировали, бегали и ползали по снегу на сильном морозе.

Взводом отца командовал какой-то старшина со звериными повадками, который откровенно издевался над молодыми. За малейшую провинность он жестоко наказывал и избивал молодых солдат. Некоторые тихо роптали, и обещали отомстить, как только попадут на фронт. Этот старшина действительно погиб в одном из первых боев. От кого он получил пулю, неизвестно, вполне возможно, что и от своих.

Обучение закончилось 25 январе 1942 года. И 10 февраля отец оказался на Калининском фронте в 909 полку 247 стрелковой дивизии. Название боевых частей беру из его послужного листа, к счастью он сохранился. Отца назначили командиром отделения. Здесь под Калинином, шла Ржевско-Вяземская наступательная операция. 31 армия, в составе которой находилась 247 дивизия, принимала в ней участие.

Свой первый страшный бой отец запомнил на всю жизнь. Он рассказывал, как молодых необстрелянных солдат подняли в атаку по глубокому снегу, под сплошной шквал огня и разрывов. Рядом падали убитые товарищи, а они бежали и вместо победного «Ура» в ужасе кричали жалобное «Ма-а-ма!!!». Никто не стрелял из винтовок, просто бежали и орали. Через пару сотен метров, несколько перепуганных солдат, в том числе и отец, залегли кучей в одну небольшую воронку от снаряда. Лежали там, зарывшись лицом в грязь и не шевелясь. Из этой воронки их поднял и погнал под пистолетом дальше какой-то офицер. Он оборал их матом, - мол, вылезайте отсюда, вас же всех здесь разом одним снарядом накроет! И припугнул - не подниметесь, сам всех перестреляю!

Отец говорил, что первые несколько месяцев на фронте большинство солдат, и он в том числе, находились в состоянии полной безысходности. Все были уверены, что в такой мясорубке выжить невозможно, обязательно убьют, не сегодня, так завтра. Когда за один бой выбивало до половины состава и в основном гибли молодые, неопытные солдаты, трудно было думать по-другому. Многие перестали следить за собой, не умывались, не брились, покрывались вшами. Отцу повезло, в эти самые трудные первые месяцы ему удалось уцелеть, и постепенно с солдатским опытом пришла надежда, что выжить все-таки можно. Со временем как-то наладился и фронтовой быт.

Судя по послужному листу, в июле 1942 года отца назначили заместителем политрука батареи 45 мм пушек этого же 909 полка 247 дивизии. Шла Ржевско-Сычевская наступательная операция той самой, печально известной, Ржевской битвы, в которой погибло в по разным оценкам от 800 до 900 тысяч наших солдат, а в общей сложности с ранеными потерь было до 1,5 миллионов.

24 августа отца ранило осколком снаряда, как он точно указывает в автобиографии, в 12 км от города Ржева. Осколок застрял между костями предплечья левой руки вблизи локтя. Руку зашили. Осколок так и остался в руке на всю жизнь и временами напоминал о себе болью в руке. Возможно, это ранение и спасло ему жизнь, шансов выжить в такой мясорубке было мало.

Отец лежал в 706-м полевом передвижном госпитале в городе Ивантеевка под Москвой. Рука зажила быстро и через месяц, 23 сентября, его направили сначала в учебную хим. роту а затем рядовым-огнеметчиком 186 отдельной армейской огнеметной роты Западного фронта.

В описании Смоленской наступательной операции нашел вот эту цитату об огнеметных ротах Западного фронта.

«…Наряду с отдельными батальонами химической защиты, … в химические войска фронтов входили отдельные огнеметные роты. На Западном фронте их было 20. В сентябре 1943 года на базе этих рот было сформировано четыре отдельных огнеметных батальона.

Роты, а затем и огнеметные батальоны в наступательных боях использовались чаще всего для усиления противотанковой обороны важнейших рубежей и объектов и для поддержки пехоты при бое в глубине обороны противника. Наиболее широко использовались ранцевые огнеметы…»

Об этом периоде службы в автобиографии отца написано следующее.

«…Участвовал в боях на Вяземском направлении, Смоленском направлении и штурме города Смоленска, в боях на Оршинском направлении…» За эти бои у отца осталась только Благодарность.

Помню рассказ отца о солдатских буднях, этого периода войны.

Зимой во время оборонительных боев, солдат по очереди посылали в боевое охранение. Неглубокие одиночные окопчики охранения были вырыты в нескольких метрах перед первой линией окопов. Дежуривший в окопчике боец должен был заранее предупредить своих в случае неожиданной вылазки немцев. Стояли лютые морозы, солдатам на время дежурства выдавали тулуп, валенки и маск-халат, которые не очень спасали. Сменялись каждые 2 часа. За это время, холод пронизывал до костей, руки ноги застывали настолько, что трудно было пошевелить пальцами. Чтобы, в случае чего, хоть как-то нажать спусковой крючок винтовки, приходилось согревать указательный палец во рту. Но самой тяжелой пыткой было неодолимое желание поспать, особенно ночью. Заснуть на посту было равносильно гибели, проворонишь немцев или замерзнешь насмерть, или отдадут под трибунал, если пришедшая, вернее приползшая, смена найдет спящим.

Возможно, тогда отец «заработал» радикулит, который после войны регулярно мучил его жестокими приступами. Спину простреливало так, что он по нескольку дней не мог распрямиться и корчился от боли.

Еще отец рассказывал, как из-за недостатка витаминов у него развилась куриная слепота и с наступлением сумерек он практически ничего не видел. По совету одного из бойцов он вырезал печень убитой на его глазах лошади и прямо в сыром виде ел ее. Через какое-то время зрение восстановилось.

В январе 1944 года во время наступления в Белоруссии армейские тылы отстали, солдат несколько дней не кормили, отец свалился от истощения и попал в эвако-госпиталь под Вязьму. В течение месяца он пролежал там на восстановлении и 5 марта был выписан оттуда в 202 армейский запасной стрелковый полк Западного фронта.

Отцу, закончившему полных 10 классов, много раз за войну предлагали пойти на курсы младших лейтенантов и стать офицером. Он видел, как коротка на передовой жизнь младшего офицера, командиры взводов сменялись один за другим, поэтому каждый раз категорически отказывался. Только в апреле 1944 года, после госпиталя, из запасного полка его в приказном порядке направили на курсы младших лейтенантов.

Только во время обучения на этих курсах, у него появилась первая за войну фотокарточка, которую он отослал матери.

Судя по этой фотографии, курсантом жилось не сладко. Не шиковали уж точно. Пуговицы на гимнастерке все разнородные. Форменные со звездочками только на погонах, остальные обычные и разные. Нашивки за ранение самодельные.

В начале октября 1944 обучение закончилось, отцу присвоили звание младшего лейтенанта.

Перед отправкой на фронт его еще раз фотографировали.

Выдали полевую сумку. Звездочка на пилотке матерчатая.

Отца направили командиром взвода в 5 гвардейскую стрелковую дивизию 11 армии 3-го Белорусского фронта. С октября 44-го до окончания войны он участвовал в боях за Восточную Пруссию, в штурме города Кенигсберга и прибрежного города Пиллау.

Из воспоминаний отца об этих боях я запомнил только его рассказ о мощной артподготовке перед штурмом Кенигсберга. Укрепленные форты города обстреливали подвезенные крупнокалиберные орудия береговой артиллерии. Тяжелые снаряды с жутким воем проносились над головами готовых к штурму войск. И сам штурм начался еще до окончания артподготовки под прикрытием огневого вала. Отец впервые за всю войну видел столь мощную артподготовку.

Уже после войны в июне 1945 за отец был награжден первой и единственной его боевой медалью «За боевые заслуги», хотя был представлен к Ордену Красной Звезды. История этого награждения по своему показательна, подробности я узнал недавно из материалов сайта Подвиг народа, когда там были опубликованы документы награждений 1945 года.

Вот наградной лист на представление к ордену.

А это наградной список.

Как видно из списка, отец был единственным офицером части, которого "прокатили" с орденом. Разумное объяснение такой несправедливости можно найти только в том, что старшая сестра отца еще до войны была репресирована. Сестра была зоотехником, за падеж скота на ферме ее осудили по 47 статье и всю войну она находилась в лагере. Естественно никакой вины за ней не было, ее просто подставили как молодого специалиста. Отец этого не скрывал и еще до демобилизации писал письма М.И.Калинину с просьбами об освобождении сестры. Приговор после войны пересмотрели и сестру освободили. Думаю, в этом немалую роль сыграли письма отца.

Другие медали военной поры «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», которые были ему положены как участнику событий, и медаль «За победу над Германией» он получил в 1946 году.

В первые дни после взятия Кенигсберга в городе оставалось много спрятавшихся в развалинах и подвалах немецких солдат. Офицеров назначали командирами патрулей на зачистку города. Отец тоже ходил в такие патрули. Зачистка происходила просто. Подходили к разрушенному зданию или подвалу и несколько раз выкрикивали на немецком, чтобы все, кто там есть, выходили. Если никто не вышел, просто кидали в проем гранату. Часто так гибли и обычные мирные жители, которые просто боялись выйти. Но тут уж ничего поделать было нельзя, никто не хотел обследовать развалины, подвергая себя опасности погибнуть после Победы от пули спрятавшегося немца.

После окончания войны отец хотел побыстрее демобилизоваться, но его, как молодого, исполнительного офицера, не отпустили и назначили делопроизводителем по учету офицерских кадров в штаб 12 Гв.СКП, 5 Гвардейской Стрелковой Городской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворов дивизии, 11 гвардейской армии Прибалтийского военного округа.

Эти полтора года службы после Победы для отца были отдыхом. Он оттаял душой, тяжкое нервное напряжения четырех военных лет немного отпустило. В Кенигсберге после немцев осталось много продовольственных складов, жизнь была сытая, он даже поправился. Гвардейский значок, который У отца на груди к сожалению утерян. Это добавка 2017 года. Привожу здесь вид этого знака в цвете. Ссылка на сайт, с которого я его взял в нижнем углу этой картинки.

Еще одну фотографию нашел этого же периода. Это добавка 14.08.2017.

Отцу предлагали остаться в действующей армии, он отказывался и подавал рапорты с просьбой о демобилизации. 30 января 1947 г. его наконец отпустили.

Остальные медали, юбилейные, отцу вручали уже после войны. По порядку слева направо 1. 50 лет Вооруженным силам СССР 1968 г., 2. 30-летие победы 1975 г., 3. 60 лет Вооруженным силам СССР 1978 г.. 4. 40-летие победы 1985 г. в этом же году его наградили орденом Отечественной Войны 1 степени.

В 1985 году вышло постановление о награждении ветеранов, имевших медали «За отвагу» или «За боевые заслуги» орденом Отечественной войны 1 степени. Повестка из военкомата, приглашавшая отца получить этот орден, пришла, когда он уже сильно болел и не поднимался с постели. Он умер и так и не успел получить эту награду. За день до похорон отца я сам сходил в военкомат со свидетельством о смерти и получил орден за него. Сейчас я храню его как вечную память о отце.

Вот нашел запись об этом награждении вот вставил правильную дату рождения Это поправка 22.11.2017 года