НТМК: комбинат отложенного действия

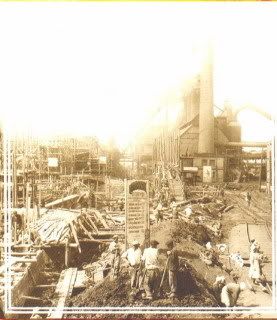

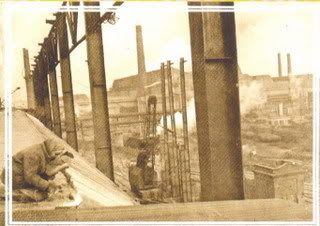

Строительство цехов НТМК

В начале 30-х годов в СССР в базовой отрасли советской индустрии - металлургии, планировалось ввести в строй сразу несколько крупных комбинатов, которые позволили бы Стране Советов быстро нарастить выпуск чугуна и выплавку стали. Одним из центров новой металлургии должен был стать Нижний Тагил - здесь, практически параллельно с известным строительством Магнитки и Кузнецкого комбината началось возведение их собрата. Однако успехи этого проекта оказались намного скромнее, а само предприятие превратилось почти на десятилетие в долгострой.

К реализации планов по развитию металлургической базы на Урале и в Сибири большевики приступили в самом начале 30-х годов. 15 мая 1930 года было издано постановление ЦК ВКП (б) о развитии металлургической базы в восточных регионах страны. Несмотря на то, что строительство на Урале и в Сибири предполагалось начинать с чистого листа, а степень изученности природных ресурсов оставляла желать лучшего, трудности коммунистов не пугали.

I. Начало пути.

Уже в конце мая 1930 года всесоюзное объединение «Сталь» поручило Гипромезу приступить к проектированию Ново-Тагильского металлургического завода (комбината, далее - НТМК). 1 сентября 1930 года было издано постановление №385 СНК СССР за подписью председателя Совнаркома А. И. Рыкова, которое обязывало ВСНХ и Госплан СССР обеспечить работы по строительству НТМК в Нижнем Тагиле. Между прочим, постановление было принято, когда еще не существовало даже утвержденного проекта предприятия. С этим проектом, кстати, мучаться затем будут еще очень долго.

1 ноября 1930 года всесоюзное объединение «Востоксталь» выпускает приказ №11, которым учреждается специальное управление «Тагилстрой», которому поручалось непосредственно вести строительство нового комбината. Под руководством первого начальника «Тагилстроя» Б.С. Трахтера в январе 1931 года на площадке будущего комбината начались первые работы. Основной ударной силой стройки стали рабочие старого новотагильского металлургического завода (НТМЗ им. В. Куйбышева, существует с XVIII века), а также ссыльные и заключенные.

II. Труд зэков.

Практику применения труда заключенных коммунисты освоили с самого начала своей власти. В промышленных масштабах на Урале она стала применяться с 1927-1928 годов. Первые лагеря, созданные в конце 20-х годов на Каме и Вишере были нацелены на обслуживание строек гигантских комбинатов в Соликамске и Березниках. В августе 1930 года применение труда зэков, ссыльных и спецпоселенцев было оформлено постановлением СНК СССР «О мероприятиях по проведению спецколонизации в Северном, Сибирском краях и Уральской области».

К середине 30-х годов в стране существовало до 250 лагерей, из которых 35 находились на Урале (т.н. «УралГУЛАГ»). Лагеря на Урале объединялись в свою очередь в несколько систем, основными из которых были Ивдельлаг, Тагиллаг и Богословлаг (Свердловская область), а также Вишлаг, Соликамсклаг, Усольлаг, «Молотовстрой» (Молотовская область).

Удельный вес заключенных и спецпереселенцев на стройках коммунизма на Урале в 30-х годах был достаточно высок: на строительстве НТМК их доля достигала 50-60%, Магнитки - 45-50% (11,5 тыс. человек) и Березниковского комбината - более 65%. Существенно меньше была доля «спецконтингента» на второстепенных стройках - реконструкции Златоустовского металлургического завода, строительстве Чусовского металлургического завода и т.п. Там она составляла около 35-40%. Использование труда ссыльных и заключенных позволяло создавать резервы дешевой и неприхотливой рабочей силы, которая в большинстве случаев в начале 30-х годов работала достаточно качественно (бригады зэков часто перевыполняли план, и о причинах этого явления я писал в посте, посвященном истории ЧМК).

III. Завихрения планирования.

В январе-марте 1931 года рабочие расчистили от леса площадки будущих цехов НТМК (мартеновский, доменный, шамотный цеха и коксовая батарея), а весной соорудили несколько первых бараков, куда из землянок переселилась часть строителей. Работа шла при том, что сам проект строительства НТМК был утвержден Гипромезом лишь в июле 1931 года. До конца того же года были построены щебеночный карьер, бетонный заводик и лесопилка. На стройку, общая стоимость которой была определена почти в 440 млн. рублей, планировалось закупить несколько мощных американских экскаваторов, однако сделка сорвалась, и вместо них было приобретено только 6 устаревших и слабых английских машин. Изначально строительство НТМК велось в авральном режиме, было слабо проработано, что вообще было характерно для всех объектов советской индустриализации тех лет, где участие иностранцев было или минимальным или же оно вообще отсутствовало. Первой проблемой - после отсутствия единого плана, стала нехватка рабочей силы. В результате чего темпы строительства оказались в два раза ниже, и в 1931 году удалось освоить лишь 18 из 30 млн. рублей, заложенных в финансирование проекта.

С конца 1931 года руководство строительством было передано в созданный на базе «Тагилстроя» «Тагилкомбинаттяжстрой». Впрочем, это мало помогло. Помимо нехватки рабсилы, большие сложности возникли с согласованием деталей проекта, который, как мы помним, был одобрен лишь в 1931 году. Из Ленинграда и Москвы постоянно поступали новые уточнения, и из-за этого нарастала неразбериха. Характер изменений часто был настолько серьезным, что будущий завод то становился гигантом советской металлургии, то - чуть ли не заурядным заводиком областного масштаба. Так, согласно первоначальному плану, НТМК должен был быть вторым по объему производства предприятием черной металлургии в СССР после Магнитки и в два раза мощнее Кузнецкого металлургического комбината, строительство которого при широком участии иностранцев - американцев и немцев - параллельно шло в Сибири.

В составе комбината должно было быть шесть доменных печей, 20 мартенов и две группы прокатных станов: сортовая - блюминг и четыре среднесортных и мелкосортных стана, и листовая - слябинг с тремя листовыми станами. Кроме того, были запланированы цех холодного проката листа и листоотделка. Общая мощность НТМК могла составить по стали более 2 млн. тонн в год, что для страны, производившей тогда лишь 6-8 млн. тонн было очень много.

Правда, гениальное советское планирование и существующий бардак не позволили утереть нос западным империалистам, поразив их новым гигантом индустрии. Выше я уже отмечал, что строительство предприятия было начато не только при отсутствии ТЭО, в частности, при отсутствии данных о сырьевой базе. Что для металлургического предприятия чрезвычайно важно. Только в 1933 году советские планировщики сподобились таки произвести комплексный учет и анализ рудных запасов Тагило-Кушвинского района (к которым, собственно, и привязывали будущий комбинат). Оказалось, что эти запасы скромны, а сами руды - бедны и насыщены вредными примесями. В силу этого был урезан первоначальный план комбината - теперь в его составе оставили «всего лишь» четыре домны, 11 мартеновских печей, прокатный цех с блюмингом-слябингом, а также крупносортный, универсальный и средне-листовой станы.

Дефекты советского планирования сказались и на обеспеченности будущего комбината железорудным сырьем. Вплоть до разработки Качканарского месторождения в 50-х годах НТМК испытывал определенный недостаток руды. К 1936 году стали известны и результаты экспериментов по использованию уральских углей в производстве. Изначально планировалось, что НТМК будет целиком работать на местном сырье. Если с рудой выход все же был найден в затратной агломерации и обогащении бедных руд Тагило-Кувшинского района, то с углем дела были совсем плохи: выяснилось, что уральский сернистый и зольный уголь абсолютно не пригоден для использования в шихте коксовых батарей.

В итоге в проект будущего комбината вписали поставку угля из Сибири.

В 1935 году практически замороженную стройку посетил Г.К. Орджоникидзе и после его визита план по строительству НТМК был снова «уточнен» - то есть, опять поставлен с ног на голову. Комбинат не был предназначен для производства спецсталей, но высшее руководство распорядилось приступить к строительству на предприятии в первую очередь бандажного и колесопрокатного цехов. Следовательно, необходимо было закупать новые агрегаты, причем поскольку такого оборудования в СССР не производилось, речь шла о закупках за границей. В итоге произошла очередная ломка проекта.

IV. Стоп-машина.

Неимоверно раздутые советской пропагандой «успехи» индустриализации на самом деле часто были скромнее. После первого «рывка» в 1928-1933 годах, неоднократно воспетого советским Агитпропом, последовал закономерный откат, который в 1936-1939 годах в металлургии превратился в стагнацию. Он был обусловлен несколькими факторами, в числе которых стоит назвать сокращение кредитования СССР со стороны западных государств, продолжающееся падение цен на сырье на мировом рынке, что наносило серьезный ущерб советскому экспорту (так, к примеру, стоимость пшеницы в 1930-1935 годах была в 6-8 раз ниже, чем в 1925-1929 годах), а также уничтожением в 1935-1938 годах опытных инженерных кадров, авралом и штурмовщиной. Кроме того, ряд западных стран (США, Франция, Бельгия и Англия) сознательно вводили ограничения на продажу СССР некоторой машиностроительной продукции, например, по производству высококачественных и специальных сталей, с которыми у Страны Советов дела обстояли крайне плохо. Контакты с другим важным поставщиком машиностроительного оборудования - Германией, после прихода в ней Гитлера к власти были серьезно сокращены. Особенно заметным сокращение контактов стало в области ведущего управления Наркомчермета - Главспецстали, которое консультировали и даже помогали в прямом руководстве им специалисты фирмы Круппа.

Валютные резервы СССР были скромны, и несмотря на расширяющееся применение бесплатной рабской силы заключенных, вести одновременно строительство нескольких крупных металлургических комбинатов страна была не в состоянии. Денег и рабсилы не хватало даже на т.н. «всесоюзные ударные стройки». Поэтому с 1934 года (в этом году НТМК уже должен был бы дать первую продукцию - чугун, кстати) строительство комбината замораживается. Из почти 3,5 тыс. строителей более 2,5 тыс. человек переводится на другие объекты, в частности, возведение медеплавильных заводов на Урале. Случай с НТМК не был исключением, примерно в то же время было заморожено строительство Бакальского металлургического завода и отложен проект по созданию Орско-Халиловского комбината. Всего в 1934 году только на Урале было приостановлено строительство 55 новых индустриальных объектов.

В 1934-1937 годах строительство на НТМК практически не продвигалось. За это время советские индустриализаторы сумели построить лишь несколько мелких вспомогательных объектов. Откладывалось введение в строй колесопрокатного и бандажного цехов, которые должны были бы выправить ситуацию с производством качественной продукции, поскольку аналогичные цеха на Уралвагонзаводе не справлялись с этим заданием и гнали брак.

Лишь в октябре 1937 года состоялся скромный запуск бандажного стана и шамотного цеха. В приказе №18 Наркомтяжпрома от 17 января 1938 года констатировалось, что проект строительства предприятия сорван. Срыв повлек за собой масштабные потери и большие издержки. В этой связи в 1937 и 1938 годах Наркомат тяжелой промышленности дважды вносил изменения в проект НТМК, и в конечном итоге им была утверждена новая смета. Очередной проект выглядел намного скромнее своих предшественников, и на предприятии предполагалось ввести в строй до начала 1943 года лишь две, а затем (по возможности) еще две домны, и мартеновский цех.

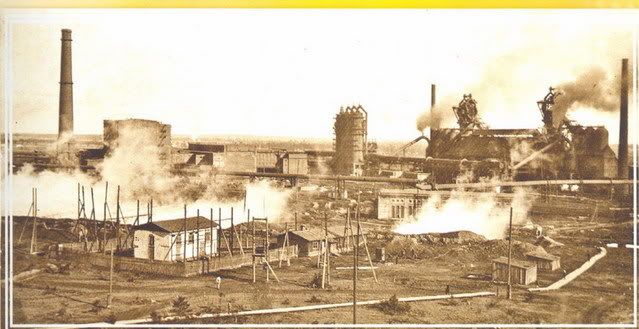

Панорама НТМК в 40-х годах

Заново строительство было начато по этому проекту только в 1939 году. 25 июня 1940 года заработала доменная печь №1 мощностью до 430 тыс. тонн чугуна в год объемом 1100 кубических метров, а также были построены коксовая батарея и первая очередь ТЭЦ. Правда, до полноценного металлургического предприятия НТМК было еще далеко - не было дорог, кранов, складов, вспомогательных цехов, существовала проблема энергоснабжения. Все эти объекты строились параллельно с основным производством - домнами и мартеновским цехом.

Из приказа Наркомстроя №141Н от 25.06.1940г.:

«Сталинская идея о превращении Урала во вторую металлургическую базу воплощается в жизнь…В отличии от строительства других наших гигантов металлургии - Магнитогорского и Кузнецкого - Ново-Тагильский завод построен исключительно силами советских специалистов и рабочих, по проектам советских инженеров и оснащен первоклассным оборудованием, изготовленном на предприятиях Советского Союза. В этом сказывается бурный расцвет нашей социалистической индустрии и высокая культура наших советских технических кадров».

На самом деле, собственного оборудования для металлургии остро не хватало. Производство стали и чугуна налаживалось медленно, поскольку достаточно часто случались аварии. Впрочем, высокая аварийность и низкая эффективность были бичом всей советской металлургии в 30-х годах. К примеру, практически еженедельно аварии происходили на Магнитогорском меткомбинате, а на Верх-Исетском заводе были случаи, когда за неделю случалось по 3-4 крупных ЧП. Строительство новых мощностей шло крайне медленно по сравнению с запланированными сроками. К примеру, в 1938-1942 годах в СССР предполагалось построить 23 новых домны, однако реально за первые три года III пятилетки (к концу 1940 года) было запущено с трудом лишь 5. Из 56 мартенов введено в эксплуатацию было лишь 10, а из 34 прокатных станов - только 7. В итоге прирост объемов производства в черной металлургии в 1940 году по сравнению с 1937 годом был мизерным - по чугуну на 1%, по стали - на 1,6%, по прокату - 0,8%.

V. Военные будни.

Июнь 1941 года НТМК встретил, будучи недостроенным предприятием. В составе завода тогда числились всего две доменных печи общей мощностью около 800 тыс. тонн чугуна в год, два стотонных мартена, бандажепрокатный стан, механический цех, ТЭЦ и 2 коксовые батареи. На заводе строилась также третья мартеновская печь. Общая мощность сталеплавильного производства в год составляла лишь порядка 150-170 тыс. тонн металла.

После 22 июня в модульной промышленности СССР сработал триггер, запускающий механизм эвакуации промышленности на Восток. НТМК был выбран местом для размещения оборудования, вывозимого с украинских и ряда российских предприятий: Ижорского завода (толстолистовой стан «3500»), Криворожстали (блюминг «1150»), Макеевского комбината (немецкие листовые прокатные станы, доменное и мартеновское оборудование), Новотульского комбината (доменное оборудование). 23 июня Наркомат черной металлургии издал предписание о переходе Кузнецкого и Магнитогорского комбинатов на производство броневой стали. Такое же поручение было дано и НТМК. В принципе, эти предприятия не предназначались для производства такой продукции, хотя, к примеру, опыты по освоению выпуска броневой стали на КМК были начаты еще до войны.

Ситуация на НТМК усугублялась его скромными производственными мощностями, а также общей не укомплектованностью завода оборудованием и отсутствием квалифицированного персонала. Замечу, что до войны основными производителями броневой стали в СССР были украинские предприятия - например, Мариупольский комбинат, а также Ижорский завод. Поэтому на совещании 27 июня 1941 года в Наркомчермете было принято решение направить в Нижний Тагил нескольких специалистов-металлургов с Ижорского завода, Уралмаша и Серовского завода (Ижорский завод немцами захвачен не был, но большую часть его оборудования все же вывезли в тыл).

Одновременно на заводе развернулось усиленное строительство новых объектов инфраструктуры и основного производства - надо было вводить в строй эвакуированное оборудование. Поскольку вольнонаемной рабочей силы не хватало, строительство (точнее - достройка) НТМК была передана в конце 1941 года Главпромстрою НКВД СССР. В первой половине 1942 года на строительстве объектов комбината ударно трудилось до 7,5 тыс. зэков, проживавших в 103 бараках и 57 землянках.

Решение о плавке броневой стали на НТМК реализовать было весьма не просто. Броневую сталь в нормальных условиях тогда варили в малотоннажных мартенах со специальным «кислым» подом. Такого оборудования на НТМК, как уже понятно, не было, и выход из ситуации был найден в т.н. «дуплекс-процессе». В мартеновском цехе в конце августа при помощи командированных специалистов удалось перестроить оба существующих мартена таким образом, чтобы один мартен варил кислую шихту для броневой плавки (максимально удаляя фосфор и серу), а сама плавка с последующей доводкой шла с использованием этой шихты во второй печи.

Однако выяснилось, что отливать заготовки для листового проката невозможно - на предприятии отсутствовали листовые изложницы. Поэтому по указанию Москвы НТМК было поручено разливать спецсталь марки ШХ-15 через сифон в квадратные изложницы. Получившуюся заготовку затем отправляли для производства шарикоподшипников на Златоустовский метзавод.

В августе 1941 года на НТМК запустили в строй третий мартен, и тогда же на предприятие прибыл эвакуированный с Ижоры толстолистовой стан. Места для его размещения не было, поэтому пришлось в авральном порядке разобрать бандажный цех. Вместе со станом на комбинат прибыли листовые изложницы, и металлурги приступили к разливке в них броневой стали. 1 октября на предприятии был официально запущен листопрокатный стан, что позволило руководству НТМК отчитаться о выполнении приказа главы Наркомчермета Тевосяна о пуске этого агрегата в течение 3-х месяцев после его эвакуации. Понятно, что официальные реляции имели лишь косвенное отношение к реальности - стан уже считался работающим, но сама работа шла кое-как: до конца 1941 года на нем было прокатано лишь 13,6 тыс. тонн проката, что составляло около 10% от производственных мощностей стана. Одной из причин была нехватка кадров, а также отсутствие инфраструктуры, а другой - закономерности технологического процесса.

Тем не менее, и это можно было считать успехом, поскольку согласно планам Наркомчермета до конца 1941 года на советсикх предприятиях необходимо было смонтировать и ввести в строй 15 мартенов, 5 домн, 7 прокатных станов и 7 коксовых батарей. Из этого перечня удалось лишь запустить два эвакуированных стана - один на НТМК и еще один на Магнитке.

VI. Кризис в металлургии.

Поражения советских войск летом 1941 года и эвакуация производств из западных районов привели к тому, что к осени 1941 года советская металлургия попала в тяжелую ситуацию. Всего до конца этого года у металлургической индустрии СССР из производственной цепочки "выпало" 124 коксовых батареи, 61 доменная печь, 204 мартена и 16 конвертеров, 164 прокатных стана. Это было то оборудование, которое либо осталось на оккупированной территории, либо находилось в эвакуации, и не было введено заново в строй. По факту страна потеряла почти две трети своего производства чугуна, более половины выплавки стали и выпуска проката. Среднемесячные объемы производства стали в СССР в декабре 1941 года по сравнению с июнем упали в три раза (до 22,6 тыс. тонн), чугуна - в 4,3 раза (до 12,1 тыс. тонн), проката - в 3,2 раза (до 15 тыс. тонн).

И несмотря на то, что советские металлурги на НТМК, КМК и Магнитке нашли выход в области производства броневой стали, сам «дуплекс-процесс» был очень затратным и долгим, приводящим по факту к снижению совокупных сталеплавильных мощностей оборудования. Если обычная плавка в мартене шла около 4-6 часов, что позволяло с каждого мартена ежедневно получать в идеальном варианте по 4-6 плавок (400-600 тонн металла со стотонной печи в сутки), то при дуплекс-процессе конечную продукцию из двух мартенов давал лишь один (первый готовил шихту), а сама плавка растягивалась до 20 часов. Даже после ввода на НТМК в строй еще одного мартена в августе 1941 года ситуация ненамного улучшилась. Хуже всего было то, что такие плавки разрушающе воздействовали на футеровку мартенов. Фактически после каждой из них требовалась продолжительная заправка и наварка откосов и подины мартена.

Между тем для Уралвагонзавода требовалось больше броневого проката, а наркомат приказывал увеличить объем выплавки стали. Внедрение плавки броневой стали в трех мартенах методом диффузного раскисления сам процесс ускорило, но ненамного, поскольку теперь каждая печь варила сталь в течение 12-14 часов. Поэтому в конце 1941 года в силу этого, а также нехватки легирующих металлов (в первую очередь малоуглеродистого феррохрома и никеля) на НТМК перешли на производство в обычных мартенах стали марки «ИЗ». Сталь этой марки подвергалась предварительному раскислению в печи слабым ферросилицием, а легирование производилось ферромарганцем, ферромолибденом и 75% ферросилицием.

Прокатанные из этой стали листы оперативно испытали на полигоне у Алапаевской железной дороги и военная комиссия сочла их годными. Впрочем, другого выбора у нее не было - в стране был дефицит броневой стали. По признаниям самих металлургов, бронестойкость этой стали была значительно ниже стандартных хромомолибденовых сортов, которые варили дуплексным способом. Поскольку подробных исследований о качестве советской броневой стали в годы ВОВы пока нет, вопрос о том, каковы же были ее реальные характеристики остается открытым. На Уралвагонзаводе, куда поставлял лист НТМК, из него делали корпус танков Т-34.

VII. Завершение строительства.

Как уже говорил выше, строительство на НТМК шло почти всю войну. В апреле 1942 года на предприятии была запущена четвертая мартеновская печь, в июне 1943 года - печь №5, а шестая вступила в строй в начале 1945 года. В конце 1944 года была построена третья домна, на которой было использовано оборудование, эвакуированное с Новотульского металлургического комбината. К концу войны для запуска были подготовлены еще два мартена, однако в эксплуатацию их ввели уже после ее окончания - в 1948 и 1949 годах соответственно. Непростую ситуацию с железорудным сырьем НТМК отчасти удалось решить в 1942-1943 годах году за счет разработки Высокогорского месторождения и ввода в строй двух агломашин, эвакуированных из Керчи (совокупной мощностью до 1 млн. тонн агломерата в год).

Всего в 1942-1944 годах на достройку завода было потрачено около 460 млн. рублей. К началу 1945 года строительные организации НКВД сдали Наркомчермету предприятие годовой мощностью почти в 1 млн. тонн чугуна и около 450 тыс. тонн стали, обладавшее 2 коксовыми батареями и 2 электротурбинами (из них одна была поставлена из США) мощностью по 25 тыс. кВтч каждая. Всего в 1941-1945 годах НТМК произвел 4,3 млн. тонн чугуна, 0,925 млн. тонн стали и 530 тыс. тонн проката. В 1945 году, по официальной информации, комбинат произвел 965 тыс. тонн чугуна, 433 тыс. тонн стали и 170 тыс. тонн проката.

Смены в мартеновском цехе НТМК длились во время войны по 12 часов, а сократить их благодаря автоматике не удалось, поскольку из-за сильной захламленности и загазованности помещения (не были продуманы системы принудительного отвода газов и уплотнение в печах) автоматику поставили только на два мартена из шести. Из-за дефицита рабочей силы на НТМК стали допускать до работ в горячем цехе женщин (так, первой женщиной-горновой в СССР стала Фаина Шарунова).