Если NIF сможет когда-то зажечь плазму

Интересные слова появились в недавно опубликованном плане действий американского NNSA по инцерциальному термояду до 2020 года. NNSA - это National Nuclear Security Administration, агенство, занимающееся укреплением ядерного оружия США и ослаблением по всему остальному миру, как-то так. А NIF - national ignition facility - 192-пучковый лазер мощностью в несколько сот тераватт и энергией импульса 1,8 мегаджоуля для обжатия мишений, теоретически - прототип термоядерного реактора стоимостью 4 миллиарда долларов (что ставит его в мире термоядерных установок на второе место сразу за ИТЭР).

Почему теоретически, и в чем интересность слов, вынесенных в заголовок? Если вы загуглите national ignition facility - то увидите километры журналистких статей, рассказывающих о конкуренте токамакам и ИТЭР в частности - лазерному инерциальному термоядерному синтезу. Журналисты радосно объяснят вам, что в этом типе реакторов, которые возможно станут основой будущей термоядерной энергетики мишень обжимается лазерными лучами до такой степени, что в ней начинает идти термоядерная реакция, и идет, как в микротермоядерной бомбе - пока все не разлетится.

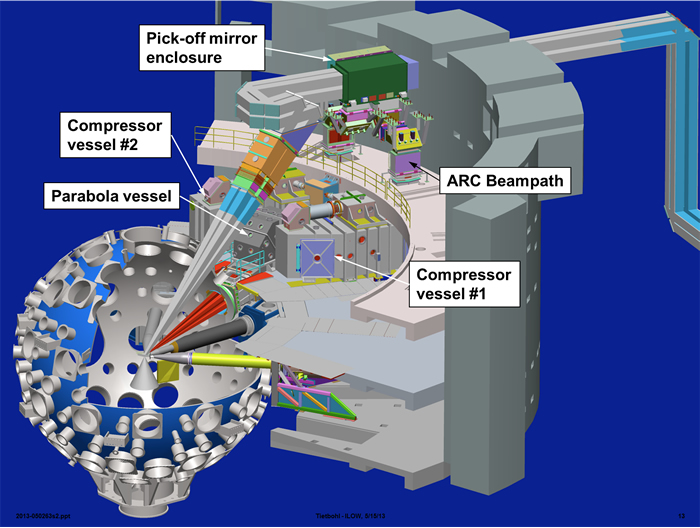

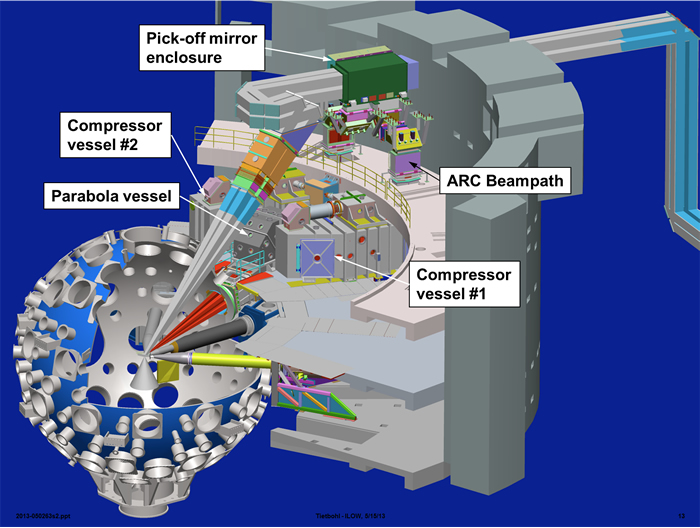

10 метровая испытательная камера и оптика для одного из 192 пучков.

На самом деле вот это сходство с термоядерными боеприпасами и есть то, ради чего строят такие установки (они есть в США и во Франции - Laser Megajoule и строится в России). Разработчики термоядерных боеприпасов не зря обладают самым мощным парком суперкомьютеров в мире, но для этих суперкомпьютеров нужны библиотеки физических констант поведения вещества и излучения при давлениях и температурах, характерных для ЯО. Лазерный обжим мишеней способен дать это. Так, например, когда 1,5 года наза NIF вдруг переключился с мишеней из дейтерия и трития на мишени из плутония 241 никто не потрудился объяснить, за каким хреном для нужд термоядерной энергетики тратить миллионы долларов стреляя по плутонию? С т.з. вышеописанных военных задач причина такого поведения очевидна.

Но шлейф пиара новой энергетики от непонимающих журналистов завис надолго. Не так давно, когда NIF продемонстрировал scientific breakeven (т.е. в термоядерной энергии в мишени выделилось бы больше энергии, чем пошло на ее обжатие - 17 кДж против 10 кДж) некоторые попытались посчитать, когда же начнут строить ТЯЭС на базе лазерного УТС... и озадачились. На фоне энергии, которую тратит NIF на выстрел - 500 мегаджоулей, 17 кДж не выглядит прорывом, с его Q ~ 0.00003... у фузоров лучше! На фоне такого продление программы работы до 2020 года для некоторых стало сюрпризом.

С технической точки зрения NIF, кстати - крутая штука, вот например плазменные ячейки Поккельса, специальные плазменные фазовращатели, очень быстро переключающиеся из режима "отражает лазерный импульс" в режим "пропускает" - в NIF они заставляют импульс 4 раза пройти сквозь усиливающую среду, а потом переключаются и отправляют его в мишень.

Кстати, интересно, как получается эти 10 кДж в мишени против 500 в розетке. Лазеры выдают полезную мощность 1,8 мегаджоуля в виде ИК излучения, но мишень обжимает не лазерный свет, а рентген золотой капсулы вокруг мишени. На превращении света в рентген, и из-за геометрических и прочих факторов в мишень уходит совсем не много энергии. В свою очередь лазерам на выдачу 1,8 мегаджоулей нужно получить порядка 20 мегаджоулей от ламп-вспышек, а всего лазерная система высасывает порядка 50 МДж из розетки. Остальные 450 приходится на многочисленные вспомогательные системы, типа вакуумных или охлаждения, которые работают, увы, не только во время выстрела.

Усилительная среда - неодимовое стекло. На откидных панелях видны накачивающие лампы-вспышки.

Самое забавное, что никто из реальных заказчиков и не парится. Изначальная задача NIF была показать 1,8 МДж термоядерной энергии, т.е. получить некий промежуточный breakeven и громко заявить о Q=1. Однако на подобном пути с точки зрения энергетики крест был поставлен еще в начале 80-х, когда стало очевидно, что развивающиеся в сжимающиейся мишени гидродинамические неустойчивости не дают достигнуть нужных плотностей и термператур - а термоядерное энергоделение зависит от достигаемых параметров аж в 8 степени.

Подводя итог этой коротенькой заметочке, хочется сказать, что когда в 2010 году на комплексе NIF начался запуск, большинство журналюг про него писали не иначе как "конкурент монструозного международного токамака", жалко, что ИТЭРу еще довольно далеко до демонстрации, кто тут настоящий термоядерный реактор.

Почему теоретически, и в чем интересность слов, вынесенных в заголовок? Если вы загуглите national ignition facility - то увидите километры журналистких статей, рассказывающих о конкуренте токамакам и ИТЭР в частности - лазерному инерциальному термоядерному синтезу. Журналисты радосно объяснят вам, что в этом типе реакторов, которые возможно станут основой будущей термоядерной энергетики мишень обжимается лазерными лучами до такой степени, что в ней начинает идти термоядерная реакция, и идет, как в микротермоядерной бомбе - пока все не разлетится.

10 метровая испытательная камера и оптика для одного из 192 пучков.

На самом деле вот это сходство с термоядерными боеприпасами и есть то, ради чего строят такие установки (они есть в США и во Франции - Laser Megajoule и строится в России). Разработчики термоядерных боеприпасов не зря обладают самым мощным парком суперкомьютеров в мире, но для этих суперкомпьютеров нужны библиотеки физических констант поведения вещества и излучения при давлениях и температурах, характерных для ЯО. Лазерный обжим мишеней способен дать это. Так, например, когда 1,5 года наза NIF вдруг переключился с мишеней из дейтерия и трития на мишени из плутония 241 никто не потрудился объяснить, за каким хреном для нужд термоядерной энергетики тратить миллионы долларов стреляя по плутонию? С т.з. вышеописанных военных задач причина такого поведения очевидна.

Но шлейф пиара новой энергетики от непонимающих журналистов завис надолго. Не так давно, когда NIF продемонстрировал scientific breakeven (т.е. в термоядерной энергии в мишени выделилось бы больше энергии, чем пошло на ее обжатие - 17 кДж против 10 кДж) некоторые попытались посчитать, когда же начнут строить ТЯЭС на базе лазерного УТС... и озадачились. На фоне энергии, которую тратит NIF на выстрел - 500 мегаджоулей, 17 кДж не выглядит прорывом, с его Q ~ 0.00003... у фузоров лучше! На фоне такого продление программы работы до 2020 года для некоторых стало сюрпризом.

С технической точки зрения NIF, кстати - крутая штука, вот например плазменные ячейки Поккельса, специальные плазменные фазовращатели, очень быстро переключающиеся из режима "отражает лазерный импульс" в режим "пропускает" - в NIF они заставляют импульс 4 раза пройти сквозь усиливающую среду, а потом переключаются и отправляют его в мишень.

Кстати, интересно, как получается эти 10 кДж в мишени против 500 в розетке. Лазеры выдают полезную мощность 1,8 мегаджоуля в виде ИК излучения, но мишень обжимает не лазерный свет, а рентген золотой капсулы вокруг мишени. На превращении света в рентген, и из-за геометрических и прочих факторов в мишень уходит совсем не много энергии. В свою очередь лазерам на выдачу 1,8 мегаджоулей нужно получить порядка 20 мегаджоулей от ламп-вспышек, а всего лазерная система высасывает порядка 50 МДж из розетки. Остальные 450 приходится на многочисленные вспомогательные системы, типа вакуумных или охлаждения, которые работают, увы, не только во время выстрела.

Усилительная среда - неодимовое стекло. На откидных панелях видны накачивающие лампы-вспышки.

Самое забавное, что никто из реальных заказчиков и не парится. Изначальная задача NIF была показать 1,8 МДж термоядерной энергии, т.е. получить некий промежуточный breakeven и громко заявить о Q=1. Однако на подобном пути с точки зрения энергетики крест был поставлен еще в начале 80-х, когда стало очевидно, что развивающиеся в сжимающиейся мишени гидродинамические неустойчивости не дают достигнуть нужных плотностей и термператур - а термоядерное энергоделение зависит от достигаемых параметров аж в 8 степени.

Подводя итог этой коротенькой заметочке, хочется сказать, что когда в 2010 году на комплексе NIF начался запуск, большинство журналюг про него писали не иначе как "конкурент монструозного международного токамака", жалко, что ИТЭРу еще довольно далеко до демонстрации, кто тут настоящий термоядерный реактор.