Лица России. Хваршины и цезские народы

Лица России. «Жить вместе, оставаясь разными»

Мультимедийный проект «Лица России» существует с 2006 года, рассказывая о российской цивилизации, важнейшей особенностью которой является способность жить вместе, оставаясь разными - такой девиз особенно актуален для стран всего постсоветского пространства. С 2006 по 2012 в рамках проекта мы создали 60 документальных фильмов о представителях разных российских этносов.

Также создано 2 цикла радиопередач «Музыка и песни народов России» - более 40 передач. В поддержку первых серий фильмов выпущены иллюстрированные альманахи.

Сейчас мы - на полпути к созданию уникальной мультимедийной энциклопедии народов нашей страны, снимка, который позволит жителям России самим узнать себя и для потомков оставить в наследство картину того, какими они были. ©

Другие лица России

Общие сведения

ХВАРШ‘ИНЫ, акьилько, атлилько (самоназвание), народ группы цезских народов в Российской Федерации. Численность 2 тыс. человек. По данным Переписи населения 2002 года численность хваршинов, проживающих на территории России, составляет 100 человек.

Все переписи населения включали их в состав аварцев. Говорят на хваршинском языке с небольшими диалектными особенностями в каждом селе. Распространены также аварский, русский, тиндинский языки. Письменность: на основе арабской графики с конца 18 - начала 19 века, на основе русской графики на аварском языке - с 30-х годов 20 века. Верующие - мусульмане-сунниты.

Живут в Дагестане, в юго-восточной части высокогорного Цумадинского района, вдоль ущелья, образованного рекой Хваршинка, притоком реки Андийское Койсу, в 7 поселениях (Хварши, Хонох, Верхнее и Нижнее Инхоквари, Квантлада, Сантлада, Хвайни). Около 70% Хваршинов живёт на равнине - в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах.

Предполагается, что с древнейших времён до позднего средневековья Хваршины входили в состав военно-политического союза Дидо. Впоследствии ненадолго вошли в состав общества Богоз (Тинди). К началу 19 века отделились, образовав Хваршинский союз сельских обществ (общество Хварши). После реформ 60-х годов 19 века вошли в состав Тиндальского наибства. В 1944 были принудительно переселены в Веденский район Чечни. В 1957 часть вернулась в полуразрушенные селения, часть переехала в равнинные районы Дагестана.

Основное занятие Хваршинов - яйлажное скотоводство, главным образом - овцеводство. Существовало богарное плужное земледелие на склонах гор. Пахотное орудие - древнейший горский плуг - баруц. Сеяли ячмень, пшеницу, рожь, просо. Из технических культур выращивали лён-кудряш, из овощных - тыкву, морковь. Промыслы - производство сукна и особых ворсистых одеял (цахъала), паласов, вязание шерстяных носков, сапог, валяние войлока, изготовление деревянной мебели, кухонной утвари, долблёных бочек и ульев. Получили развитие пчеловодство, бортничество и охота. В связи с тем, что существуют проблемы занятости мужского населения, Хваршины уезжают на сезонные работы в другие районы Дагестана (в основном в ногайские степи для сбора репчатого лука и возделывания бахчевых культур). В послевоеннные годы получило развитие садоводство.

Селения Хваршинов представляли собой общины-джамаат, управлявшиеся сельским сходом, старейшинами, духовным главой (дибир), исполнителями, глашатаем, с 60-х годов 19 века - старшиной. Семьи, имевшие общего предка по мужской линии, составляли тухум, предпочтительно эндогамный, были связаны взаимопомощью. Семья - малая. Существовали левират, сорорат. Развиты были обряды сватовства, обычай умыкания в различных разновидностях (уводом, прикосновением, снятием платка с головы и т.п.). Большую роль играли гостеприимство, куначество, обычаи взаимопомощи и кровной мести.

Сёла Хваршинов располагались на естественно укреплённых местах. На подступах к селу Хварши сохранились четыре сторожевые башни. Жилища - прямоугольные, в осном двухэтажные, каменные, с турлучными внутренними стенами и с открытыми лоджиями на втором этаже. Первый этаж - хлев, второй - жилой, имевший жилую и "нарядную" комнаты, крыши плоские, земляные. Функцию двора часто выполняла крыша нижерасположенного дома. К дому примыкали деревянные пристройки (бокьис гIачIнаба) для хранения продуктов.

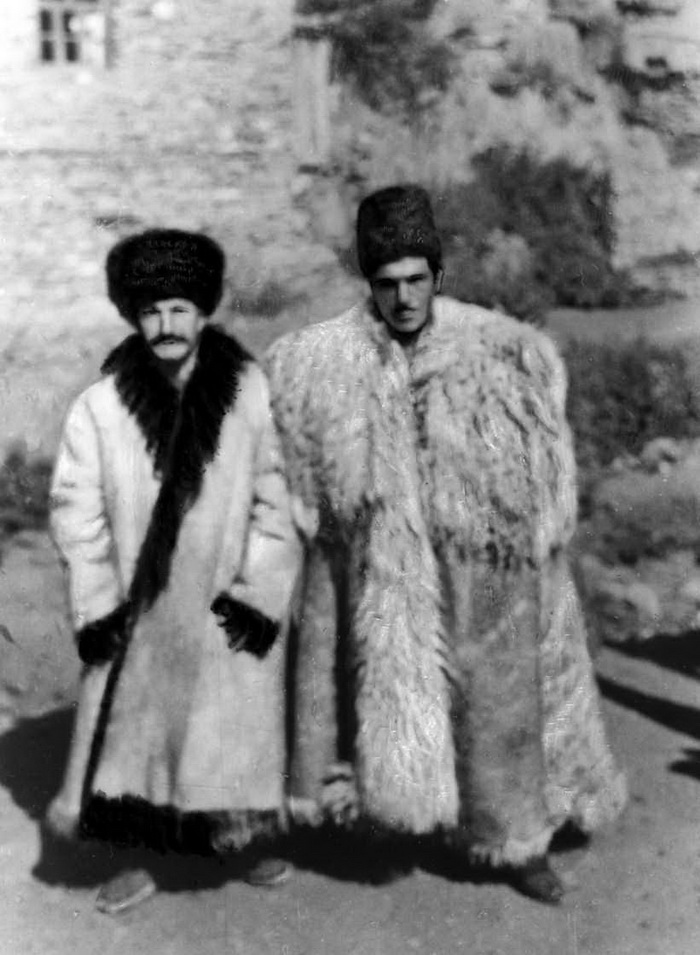

Мужской костюм состоял из рубахи (гуд), штанов, распашного бешмета, черкески; в зимнее время надевались разновидности овчинных шуб (къочора), овчинные куртки (кIойту хабачи), войлочные накидки (бутнус къочора); популярны были и андийские бурки. Головным убором служили белые или чёрные овчинные папахи нескольких типов: конусообразные, цилиндрич., с начала 20 века - в виде перевёрнутой трапеции с белым суконным дном. Наиболее распространённой обувью были шерстяные вязаные сапоги с войлочной простёганной подошвой и усечённым носком, орнамент - мелкий тёмный рисунок по белому полю. Бытовали также войлочные сапоги (зунгеба), полуботы из сыромятной кожи (хъурхель), чувяки (мугуры), кожаные полусапожки (уйлятIу), а также обувь с деревянной подошвой и кожаным верхом без задников (хъваркинеба). Украшением костюма служил кожаный ремень с серебряными бляшками, на котором справа висели пистолет (тапанча) и серебряная коробочка (гъутугъ) с нутряным жиром для смазывания рук, слева - кинжал. На большом пальце правой руки носили серебряную печатку, на запястье мужчины и женщины обязательно носили браслет из чёрного войлока. Голову мужчины брили наголо, отпускали усы, женатые мужчины - небольшие бороды.

Одним из основных элементов женского костюма было платье-рубаха туникообразного покроя с боковыми клиньями, прямыми вшивными рукавами без ластовиц и разрезом на груди. С конца 19 века молодые женщины надевали поверх платье на кокетке, а девушки - отрезное платье, присборенное или в складку. Обязательным для всех видов платья остался (у пожилых женщин - и в наше время) красный трёхметровый кушак, подпоясанный в два оборота; концы его опускались спереди или сбоку. Зимой носили овчинные шубы: хуну (напоминало туникообразное платье, но было распашным и подвязывалось красным кушаком) и кIалакIач (шуба-накидка с ложными рукавами, ‘уже и короче мужской). Вторым основным элементом женской одежды были штаны - прямые и очень широкие за счёт квадратного клина в верхней части. Штаны стягивались на бёдрах узким гашником, связанным из шерстяных ниток; концы гашника украшались кисточками. Низ штанин обязательно украшался тремя полосками грубого шёлка зелёного, красного и чёрного цветов. В тёплое время года штаны носили навыпуск, зимой заправляли в обувь. В качестве головных уборов бытовали два вида чухту и платок. Первый вид чухту - чепец, сшитый из однотонной яркой материи в сборку на лбу, с кожаной планочкой на темени для удержания височных колец в виде спирали из серебряной проволоки. Удлинённая часть сзади не зашивалась, а свисала как фата. У молодых женщин с 19 века имело распространение чухту-накосник с чепцом из материала тёмных тонов, по низу отделанный широкой красной полосой. Поверх чухту носили квадратный платок (4х4 м) из сукна (позже - из бязи). Женская обувь отличалась от мужской только декором и длиной голенищ. В конце 19 века получили распространение сафьяновые сапожки с трапециевидным невысоким каблуком. Низ голенища отделывался цветной шёлковой строчкой. Носок и задник украшали серебряными монетами.

Девочкам заплетали волосы в несколько косичек, девушки - в две косы, взрослые женщины часто сбривали волосы на затылке, а пожилые оставляли только чуб.

Украшением для женщин служили серебряные монеты (ими обшивали ворот, подол и рукава платья), нагрудник "титино". Носили также пластинчатые ожерелья, браслеты, серьги, кольца, деревянные, коралловые и янтарные бусы.

Для шитья одежды до 19 века использовали в основном местные материалы (сукно, овчину, войлок); с 19 века проникли из России дешёвые фабричные ткани.

Пища мучная и мясо-молочная: основные блюда - хинкал, дискообразной формы диаметром 10-12 см, пресные чуреки, комки густого теста-гуд из толокна (муки из жареного ячменя), сдобный хлеб, молочные, мясные и зелёные супы, пироги с творогом, зеленью, мясом и др., вареники и курзе с такой же начинкой. Были распространены густые компоты из лесных фруктов и ягод, травяные отвары, злаковые хмельные напитки.

Помимо мусульманских праздников праздновались также самый короткий день года (День безделья), праздник середины зимы (в начале февраля), первой борозды, окончания сбора урожая и др. Проводились обряды вызывания дождя и солнца. Устное народное творчество двуязычно: пословицы, поговорки, загадки, мифы, легенды, сказки, песни, плачи и др. передавались на хваршинском и аварском языках. Издавна почти в каждом селении были образованные люди, которые свободно владели арабским языком.

Сохранились домусульманские верования, связанные с тотемизмом, культом предков, обожествлением объектов природы и её сил, демонологические представления.

М.К. Мусаева

Ц‘ЕЗСКИЕ НАР‘ОДЫ, группа народов в Российской Федерации в составе андо-цезских (андо-дидойских) народов Дагестана: цезы (дидойцы), гинухцы, гунзибцы, бежтинцы, хваршины. Общая численность (вместе с андийскими народами) - 55-60 тыс. человек (1992, оценка). По данным Переписи населения 2002 года численность цезов, проживающих на территории России, составляет 15 тысяч человек.

Языки образуют подгруппу в составе нахско-дагестанских языков. Родственны аварцам, в составе которых Цезские народы учитывались в переписях населения СССР (кроме переписи 1926). Говорят на цезских языках, имеющих много диалектов. Различия между цезскими языками значительнее, чем между андийскими. Большинство свободно владеет аварским, представители среднего и старшего поколений - грузинским языком. Письменность на аварском языке Верующие - мусульмане-сунниты.

Впервые упоминаются у античных авторов 1-2 веков как дидуры (дидойцы). Под названием Дидо был известен союз сельских обществ, объединявший многие горские народы Западного Дагестана. Бежтинцы-капучинцы упоминаются в арабских географических сочинениях 10 века. Грузинские хроники упоминают энзебцев (гунзибцев) и хуайнов (хваршинов). С 15 века начинается активная исламизация Цезских народов, связанная с усилением экспансии аварских (хунзахских) ханов. С этого времени Дидо распадается на ряд самостоятельных союзов сельских обществ. Процесс исламизации завершился в основном к концу 18 века. В середине 1940-х годов значительное число семей Цезских народов было принудительно переселено на опустевшие чеченские территории. В 1957-58 им было разрешено вернуться на исконные места.

Территориально-родственные общины (джамаат) объединялись в военно-политические союзы сельских общин ("вольные общества"). Высшим законодательным органом общины был сход мужчин (с 15-летнего возраста). Исполнительная и судебная власть находилась в руках старейшин. Традиционные виды хозяйства - отгонное скотоводство, главным образом овцеводство, земледелие, ремёсла и промыслы. Со 2-й половины 19 века растёт товарное производство. В последние десятилетия 20 века появились новые отрасли хозяйства (садоводство и др.).

Преобладала малая семья. Неразделённые братские семьи сохранялись эпизодически в силу экономической целесообразности. Большое значение имели кровнородственные союзы семей - тухумы. В джамаате могло быть от 2-3 до 7-8 тухумов (часто родственных между собой). Главы тухумов (чаще всего они же старейшины общины) представляли интересы своего тухума перед общиной и союзом общин. Тухум оказывал поддержку своим членам, давал им рекомендации и наставления, в его пределах был предпочтителен выбор брачных партнёров. В семьях господствовали патриархальные отношения.

Селения располагались по склонам ущелий, имели ступенчато-кучевую планировку. Доступ в селение, как правило, был возможен лишь по одной тропе. В селениях строились многоэтажные каменные боевые башни с бойницами. Наружу постройки были обращены глухими стенами с бойницами. Чаще всего в центре селения располагалась мечеть. В селениях было по нескольку годеканов - мест сбора и проведения досуга взрослых мужчин. Главный годекан обычно находился у мечети. Жилища каменные, 2-4-этажные. Стены верхних этажей часто строились из досок или плетёнки, обмазанной глиной.

Мужская одежда однотипна с одеждой других народов Дагестана: овчинные папахи, шубы, бурка, бешмет, черкеска, штаны с зауженными штанинами, на вздёржке, туникообразная рубаха без воротника, с длинными рукавами без манжет. Обязательным атрибутом мужского костюма был кинжал. Самый распространённый тип обуви - вязаные шерстяные сапоги с толстой простёганной шерстяной подошвой и загнутыми носками.

Женщины носили рубахи (туникообразного покроя или отрезные по талии), подпоясанные матерчатым поясом, штаны, скроенные из двух полотнищ, на вздёржке, меховые шубы, платки и шали. Непременным головным убором девочек и женщин был чепец-накосник чухту: небольшой мешочек, закрывающий волосы от лба до затылка и спускающийся по спине до пояса.

Основными продуктами питания были мука, крупы, толокно, сушёное и свежее мясо, курдюк, молоко, масло, сыр, свежие и сушёные фрукты. Из муки готовили пресный и кислый хлеб, лепёшки, несколько разновидностей хинкалов; из муки и круп готовили каши; мясо потреблялось чаще всего варёным, с хинкалом, иногда жареным; готовились пироги типа чуду и вареники (курзе) - с творогом, мясом, зеленью и др. Календарные праздники: день первой борозды, день встречи зимы и др. - отмечались спортивными состязаниями, разведением костров, процессиями ряженых и др. Сохранялись домусульманские представления, вера в чертей, джиннов, ведьм, домовых и др. Литература и фольклор - на аварском и родном языках.

С.А. Лугуев