Чьи, чьи траки, говорите?!

Ещё из истории технологий, а также Чей танк был первым?

Первый тракторист

Изобретатель гусеничного трактора Федор Блинов / Сделано русскими

27 марта 1878 года русский крестьянин Федор Блинов подал заявку на получение патента на изобретённый им «вагон с нескончаемыми рельсами». ©Ещё сделано русскими

Федор Абрамович Блинов родился 25 июля 1831 года в старообрядческой семье Тверской губернии, в деревне Никольской. Он был крепостным, правда, профессорским - примерно в том же смысле, как кот Матроскин, живший у профессора, считался профессорским котом: владельцем крестьянина Блинова был граф Сергей Семенович Уваров - президент Академии наук, автор знаменитого лозунга «Православие - самодержавие - народность».Господин и его крестьянин неоднократно виделись: летом граф приезжал в свое имение на берегах Волги и общался со своими крепостными - принимал ходоков и жалобщиков. Граф интересовался судьбой Федора - отметив его силу и смекалку, отправил работать его в барскую кузницу, где тот занимался починкой сельскохозяйственного инвентаря, господских карет, бричек, крестьянских ходков и дрожек, а летом включал его в артель грузчиков, таскавших мешки на проходившие по Волге баржи. Работа позволяла семье Блинова выплачивать денежный оброк, которым прогрессивный хозяин заменил барщину. Федора поражали пароходы, которых на Волге становилось все больше: благодаря промышленной революции река оживилась, корабли сновали в обоих направлениях, соединяя между собой российские города. Федору захотелось проникнуть в суть загадки парового двигателя, и он стал работать на одном из пароходов кочегаром. Со временем он даже дослужился до помощника машиниста.

После реформы 1861 года, когда русским крепостным была дарована свобода, Федор Блинов еще 12 лет оставался временнообязанным - должен был отрабатывать надел земли, полученный у прежних хозяев, помещиков Уваровых. Ближе к 30 женился на дочке богатого соседа: интересно, что тут имел место «угон невесты» - обычай, который сейчас ассоциируется с народами Кавказа, но когда-то практиковался и в русских селах. «Угон» позволял не только жениться на девушке вопреки воле ее родителей, но и сильно сэкономить на проведении свадебных торжеств. Ровно через год со дня обнародования манифеста об отмене крепостного права у молодых родился первенец, которого тоже назвали Федором. Остепенившись, Федор Блинов-старший тем не менее не стал стремиться к обогащению, как ему советовали родственники жены - богатые мельники Лепилины, а заинтересовался вещами, не слишком подобающими крестьянину: стал наведываться в крупные села и в Тверь, выпрашивая у грамотных людей книги, газеты, журналы и книги, посвященные сельскохозяйственной технике. Много лет спустя внучка Федора Блинова составила список книг, которые у него хранились. Видное место среди них занимал многотомник «Записки Императорского Русского технического общества», где публиковался и список патентов, которые получали русские изобретатели. А самой любимой его книгой был труд «О земледельных орудиях» русского профессора, агронома-рационализатора Ивана Комова.

После реформы Россия стала меняться с невиданной ранее скоростью: например, страну охватила настоящая железнодорожная лихорадка - по темпам распространения железных дорог Россия не знала равных в Европе. Блинов, хорошо разбиравшийся в паровых двигателях, с интересом наблюдал идущие по губернии паровозы. Его огорчало, что для того, чтобы такой паровоз подошел к деревне, непременно нужно сперва прокладывать рельсы. Нельзя ли сделать так, чтобы паровоз носил свои рельсы с собой? Придумать такой паровоз не получалось - зато Блинову удалось изобрести вагон с «бесконечным рельсом» - фактически гусеницами, которые он вращал бы своими колесами. Такие «бесконечные рельсы» позволили паровому вагону двигаться по любой местности, а тянула бы его упряжка лошадей или даже движущаяся вдоль берега баржа. Примечательно, что благодаря индустриализации и вызванным ею социальным переменам стремление Блинова к образованию оказалось вполне созвучным времени. Задолго до главного своего изобретения - парового трактора - Блинов изобрел ряд менее значительных, но весьма востребованных: например, он придумал пожарный одноцилиндровый насос, оказавшийся мощнее, чем повсеместно применявшиеся двухцилиндровые.

Репродукция портрета русского механика Федора Блинова / Фото: Пашин

Жизнь изобретателя оказалась непростой. Умер старший сын Федя, и убитый горем Федор Блинов снова стал посещать старообрядческие молельные собрания. В деревне было трудно: в 1865 году в губернии случилась засуха, и хлеба собрали мало. Федор продолжать размышлять над своим паровым вагоном - ведь такие машины могли бы облегчить доставку хлеба из других краев, кроме того, их можно было бы применять при вспашке земли, заменив маломощных лошадей паровым силачом. Блинов взялся за постройку модели - сперва он работал без чертежей, и работа шла небыстро. Сохранившееся описание машины гласит: «Состоит из обыкновенного кузова и рамы, установленных на двух поперечных рамах, покоящихся непосредственно на подвесных рессорах, так что оси с поперечными рамами могут вращаться; вагонные колеса делаются без гребней и катятся по желобчатым бесконечным рельсам. Рельсы эти составляются из двух рядов железных звеньев, из коих нижний ряд заменяет шпалы. Каждый бесконечный рельс идет сначала по грунту под обоими колесами, затем обходит два спицевых блока, помещаемых на переднем и заднем конце вагона, и затем опирается на вагонные колеса… При движении вагона колеса катятся по гладкой цепообразной поверхности рельсов. Лежащий же на колесах рельс будет переходить в переднюю направляющую (звездочку), укладывающую путь для дальнейшего движения, между тем как задняя направляющая снимет с дороги и передаст рельсы на следующую впереди направляющую. Таким образом, впереди вагона будет строиться по желаемому направлению постоянный, бесконечный путь».

Долгожданная привилегия

Построить модель Федору Блинову удалось лишь к 1877 году, однако он настолько верил в то, что ее удастся превратить в действующую машину, что решился лично поехать в Петербург и получить привилегию (то есть патент) на свое изобретение. Любопытно, что товарищи-старообрядцы охотно спонсировали его поездки - многие из них давно уже оценили перспективы промышленного развития и верили в полезность блиновского изобретения.

Федор Абрамович поселился в домике на Калашниковской пристани и принялся обивать пороги, добиваясь признания своего изобретения. Судьбу его решил влиятельный сановник Карл Феликсович Бентковский, устроивший Федору возможность выступить перед Техническим обществом Петербурга. После этой «презентации» Блинову устроили разговор и с самим министром путей сообщения Константином Николаевичем Посьетом. «Изобретя вагон и к нему цепообразный бесконечный рельс, описание и чертежи коих в семи видах, а равно и модель в 1/4 часть, при сем Вашему высокопревосходительству представляю и покорнейше прошу приказать рассмотреть мое изобретение и дать посему заключение в отношении применимости этого изобретения, с возвращением всех приложений», - писал министру талантливый крестьянин. Посьет рассмотрел проект и пришел от него в восторг, однако добро на регистрацию привилегии и постройку «парового вагона» не дал, усомнившись в том, что модель можно построить без серьезных доработок. «Признав за вашим вагоном достоинство в достижении уменьшения в силе тяги от 6 до 7 раз сравнительно с обычным способом передвижения грузов по шоссе, Техническо-инспекторская часть управления железных дорог воздерживается, однако, высказать заключение о возможности практического применения снаряда в том виде, как он вами предложен, преимущественно ввиду значительного числа сопряжении цепи, способной разрываться в сопряжениях при неровностях пути, а также отсутствия достаточной игры в желобчатом рельсе при прохождении кривых, описанных радиусом в 100 фут. Чертежи и записку при сем возвращаем», - гласил ответ из министерства.

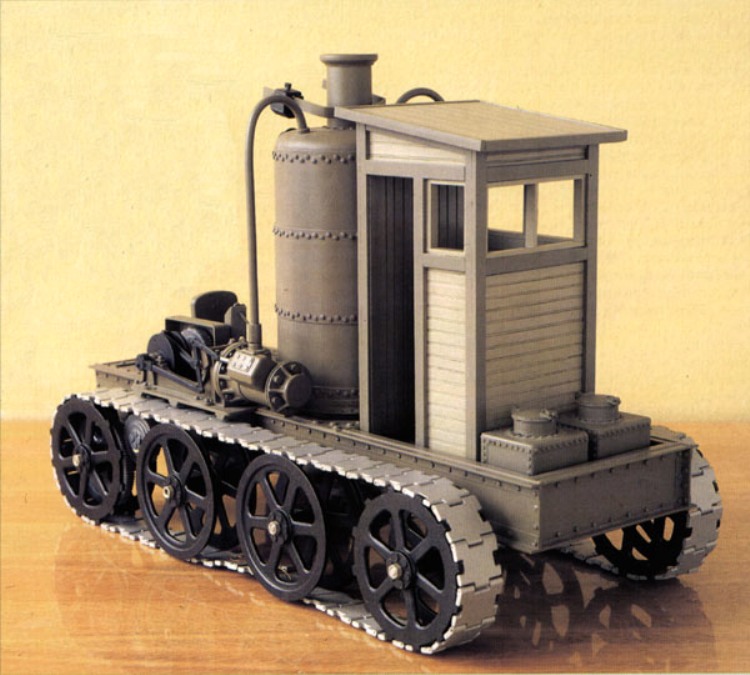

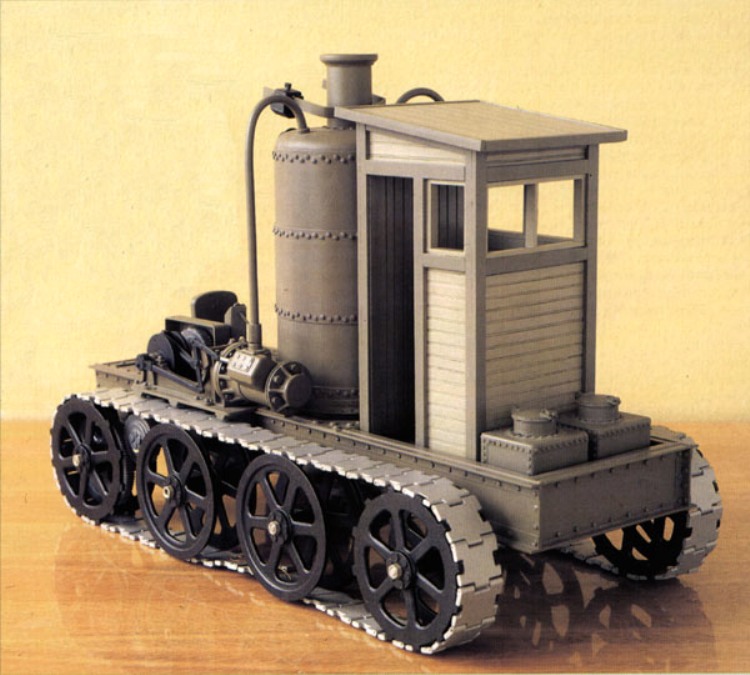

Первый в мире паровой гусеничный трактор русского изобретателя Федора Блинова

Блинов приуныл, однако тут ему на помощь пришел, что называется, нарождающийся капитализм: богатый купец Канунников подсчитал выгоды от постройки вагона и использовал свое влияние, чтобы Блинов смог получить привилегию. Он обратился в Департамент торговли и мануфактур с прошением о выдаче Блинову десятилетней привилегии, которая и была получена изобретателем 20 сентября 1879 года, после того как купец внес в уплату за регистрацию 450 рублей. Впрочем, роль, которую Канунников сыграл в этой истории, оказалась двусмысленной. После того как он помог Федору Абрамовичу зарегистрировать изобретение, он стал добиваться, чтобы «паровой вагон» был как можно скорее построен. Однако Блинов чувствовал, что его изобретение несовершенно: гужевая тяга не сделает такой вагон экономичным. Он решил превратить его в самоход - то есть оснастить собственным паровым двигателем. В результате Канунников с Блиновым рассорились, и изобретатель переехал в город Вольск Саратовской губернии, где поступил механиком на цементный завод Плигина. Завод остро нуждался в грамотных специалистах, и Блинов нанимался с условием, что он сможет строить на заводе свои собственные машины. Построить вагон ему удалось к лету 1880 года, и он был успешно опробован на дорогах с разным рельефом. Блинов даже устроил публичную демонстрацию своего изобретения на улицах Вольска: платформа, груженая 2 тысячами кирпичей и 30 взрослыми людьми, катилась по улицам, запряженная парой обыкновенных лошадей.

Теперь можно было перейти к проектированию «самохода». Однако эта задача оказалась куда сложнее - от проекта до постройки прошло 16 лет. Сложность, например, заключалась в том, как такой локомотив сможет менять направление движения. Блинов - первым в истории - додумался до принципа, который используется в современных тракторах и танках: поворот осуществляется остановкой или замедлением движения одной гусеницы и продолжением движения другой.

Гусеницы, которые так и не стали бабочками

Вернувшись в родную Тверскую губернию, Федор создал свой собственный цех, где стал строить чудо-агрегат. В сущности, цех занимался в основном не опытными образцами новых машин, а хорошо зарекомендовавшей себя и чрезвычайно востребованной продукцией - пожарными насосами. В российской глубинке, где подавляющее большинство строений деревянные, такие насосы были незаменимы: первый купила пожарная команда Балакова, а четвертый по счету Федор подарил родной деревне - знал, как часто там случаются пожары. Все лето 1889 года он тестировал на балаковских дорогах свой трактор-самоход, то и дело внося в его конструкцию новые добавления. Так, он заменил две паровые машины одной двухцилиндровой, оснащенной общим валом. Испытания трактора прошли успешно, и Блинову уже грезился гусеничный поезд, состоящий из локомотива и четырех вагонов. Он даже представил своей агрегат на Нижегородской ярмарке 1896 года. Однако современники трактор не оценили: Блинов удостоился лишь похвального отзыва, в то время как за его пожарные машины он получил бронзовую медаль выставки.

Отсутствие признания со стороны публики усугублялось тем, что и промышленники не выказывали никакого интереса к изобретению. «Нам пришлось беседовать с изобретателем этого двигателя. Горько жаловался он на свою судьбу: целых 16 лет, как придуман им этот двигатель, он даже взял на него привилегию, но все никак не может подыскать капиталиста, который бы взялся изготавливать его фабричным путем. Даже существующие пробелы выставленного двигателя, обошедшегося ему в 10 тысяч рублей, он берется досовершенствовать настолько, что целые поезда полетят по земле, как по рельсам. Но "маршалы зова не слышат"», - писала газета того времени.

Схема гусеничного трактора инженера Александра Байхерта, сделанная на основе чертежей механика-самоучки Федора Блинова

Федор Абрамович надеялся, что все эти неудачи - временные: если доработать «самоход» до совершенства, им непременно заинтересуются. Он подключил к работе над машиной младшего сына Порфирия, который по инициативе отца выучился в Петербурге на инженера. Вместе они принялись строить опытный образец нефтяного двигателя, который позволил бы увеличить мощность машины и избавить машиниста от необходимости подкидывать уголь в камеру сгорания. С нефтяными и керосиновыми двигателями Блинов познакомился на ярмарке, однако они были слишком дорогими для него. Кроме того, он считал их опасными: из-за того, что они были оснащены наружными калильными головками (от которых происходило зажигание), они часто загорались во время работы. Блинову удалось разработать собственный нефтяной двигатель, оснастив его вместо калильных головок запальником - еще одним его оригинальным изобретением. Рассказывают, будто идея запальника пришла ему во время богослужения в единоверческой церкви: глядя на кадило, которым помахивал священник, изобретатель вдруг понял, что вместо калильных головок можно задействовать раскаленные угли.

Блиновский двигатель был четырехтактным и мог работать на сырой нефти. Чтобы добыть денег на продолжение работы над самоходом, Блиновы решили наладить серийное производство таких двигателей, основав «Фабрику нефтяных двигателей и пожарных насосов «Благословение» П.Ф. Блинова» - она была построена рядом с механическим заводом, в который к тому времени превратился основанный им цех. К началу ХХ века оба этих производства вышли на пик своих мощностей: на механическом заводе Блинова-старшего трудились 25 человек, на фабрике Блинова-сына - 150 человек. Завод ремонтировал паровые машины, пилорамы, котлы и сельхозтехнику, фабрика менее чем за десятилетие выпустила свыше 6000 пожарных насосов и более 500 нефтяных двигателей, на которые изобретатель тоже получил привилегию. Дела у семьи шли хорошо, и Федору Абрамовичу казалось, что он как никогда близок к осуществлению мечты своей жизни - он по-прежнему дорабатывал свою машину. Вместо двухцилиндрового парового двигателя он оснастил ее нефтяным мотором, однако сделать на основе рабочей модели полноценный действующий трактор изобретатель уже не успел.

На семью продолжали сыпаться бедствия - в 1899 году умер его внук, а через несколько месяцев - старший сын, Александр Федорович. Федор Абрамович этих утрат не перенес - его разбил паралич. Пролежав без движения несколько лет, изобретатель умер 24 июня 1902 года, не дожив месяца до своего 71-летия. На смертном одре Федор Абрамович просил Порфирия достроить его самоход, поставив на нем имя Блиновых. Однако Порфирий от идеи отказался - закрыл механический завод и сосредоточился на производстве нефтяных двигателей и пожарных насосов. Заброшенное дело попытался взять в свои руки муж внучки Блинова - обрусевший немец Александр Августович Байхерт, создавший на основе блиновских чертежей два проекта гусеничного трактора (с нефтяным и бензиновым двигателями). Однако наладить серийное производство таких тракторов Байхерт не сумел.

Однажды в беседе с одним из своих учеников Блинов пожаловался: «Не поняли меня купцы, не поняли, над чем я работаю, но если доживешь, то увидишь, какое колоссальное дело будет выполнено этими машинами». Увы, как часто бывало, отечественные промышленники, не поддержавшие российское изобретение, впоследствии должны были закупать технику, сделанную за рубежом.

Илья Носырев

«Русская планета», 2 августа 2015

Первый тракторист

Изобретатель гусеничного трактора Федор Блинов / Сделано русскими

27 марта 1878 года русский крестьянин Федор Блинов подал заявку на получение патента на изобретённый им «вагон с нескончаемыми рельсами». ©Ещё сделано русскими

Федор Абрамович Блинов родился 25 июля 1831 года в старообрядческой семье Тверской губернии, в деревне Никольской. Он был крепостным, правда, профессорским - примерно в том же смысле, как кот Матроскин, живший у профессора, считался профессорским котом: владельцем крестьянина Блинова был граф Сергей Семенович Уваров - президент Академии наук, автор знаменитого лозунга «Православие - самодержавие - народность».Господин и его крестьянин неоднократно виделись: летом граф приезжал в свое имение на берегах Волги и общался со своими крепостными - принимал ходоков и жалобщиков. Граф интересовался судьбой Федора - отметив его силу и смекалку, отправил работать его в барскую кузницу, где тот занимался починкой сельскохозяйственного инвентаря, господских карет, бричек, крестьянских ходков и дрожек, а летом включал его в артель грузчиков, таскавших мешки на проходившие по Волге баржи. Работа позволяла семье Блинова выплачивать денежный оброк, которым прогрессивный хозяин заменил барщину. Федора поражали пароходы, которых на Волге становилось все больше: благодаря промышленной революции река оживилась, корабли сновали в обоих направлениях, соединяя между собой российские города. Федору захотелось проникнуть в суть загадки парового двигателя, и он стал работать на одном из пароходов кочегаром. Со временем он даже дослужился до помощника машиниста.

После реформы 1861 года, когда русским крепостным была дарована свобода, Федор Блинов еще 12 лет оставался временнообязанным - должен был отрабатывать надел земли, полученный у прежних хозяев, помещиков Уваровых. Ближе к 30 женился на дочке богатого соседа: интересно, что тут имел место «угон невесты» - обычай, который сейчас ассоциируется с народами Кавказа, но когда-то практиковался и в русских селах. «Угон» позволял не только жениться на девушке вопреки воле ее родителей, но и сильно сэкономить на проведении свадебных торжеств. Ровно через год со дня обнародования манифеста об отмене крепостного права у молодых родился первенец, которого тоже назвали Федором. Остепенившись, Федор Блинов-старший тем не менее не стал стремиться к обогащению, как ему советовали родственники жены - богатые мельники Лепилины, а заинтересовался вещами, не слишком подобающими крестьянину: стал наведываться в крупные села и в Тверь, выпрашивая у грамотных людей книги, газеты, журналы и книги, посвященные сельскохозяйственной технике. Много лет спустя внучка Федора Блинова составила список книг, которые у него хранились. Видное место среди них занимал многотомник «Записки Императорского Русского технического общества», где публиковался и список патентов, которые получали русские изобретатели. А самой любимой его книгой был труд «О земледельных орудиях» русского профессора, агронома-рационализатора Ивана Комова.

После реформы Россия стала меняться с невиданной ранее скоростью: например, страну охватила настоящая железнодорожная лихорадка - по темпам распространения железных дорог Россия не знала равных в Европе. Блинов, хорошо разбиравшийся в паровых двигателях, с интересом наблюдал идущие по губернии паровозы. Его огорчало, что для того, чтобы такой паровоз подошел к деревне, непременно нужно сперва прокладывать рельсы. Нельзя ли сделать так, чтобы паровоз носил свои рельсы с собой? Придумать такой паровоз не получалось - зато Блинову удалось изобрести вагон с «бесконечным рельсом» - фактически гусеницами, которые он вращал бы своими колесами. Такие «бесконечные рельсы» позволили паровому вагону двигаться по любой местности, а тянула бы его упряжка лошадей или даже движущаяся вдоль берега баржа. Примечательно, что благодаря индустриализации и вызванным ею социальным переменам стремление Блинова к образованию оказалось вполне созвучным времени. Задолго до главного своего изобретения - парового трактора - Блинов изобрел ряд менее значительных, но весьма востребованных: например, он придумал пожарный одноцилиндровый насос, оказавшийся мощнее, чем повсеместно применявшиеся двухцилиндровые.

Репродукция портрета русского механика Федора Блинова / Фото: Пашин

Жизнь изобретателя оказалась непростой. Умер старший сын Федя, и убитый горем Федор Блинов снова стал посещать старообрядческие молельные собрания. В деревне было трудно: в 1865 году в губернии случилась засуха, и хлеба собрали мало. Федор продолжать размышлять над своим паровым вагоном - ведь такие машины могли бы облегчить доставку хлеба из других краев, кроме того, их можно было бы применять при вспашке земли, заменив маломощных лошадей паровым силачом. Блинов взялся за постройку модели - сперва он работал без чертежей, и работа шла небыстро. Сохранившееся описание машины гласит: «Состоит из обыкновенного кузова и рамы, установленных на двух поперечных рамах, покоящихся непосредственно на подвесных рессорах, так что оси с поперечными рамами могут вращаться; вагонные колеса делаются без гребней и катятся по желобчатым бесконечным рельсам. Рельсы эти составляются из двух рядов железных звеньев, из коих нижний ряд заменяет шпалы. Каждый бесконечный рельс идет сначала по грунту под обоими колесами, затем обходит два спицевых блока, помещаемых на переднем и заднем конце вагона, и затем опирается на вагонные колеса… При движении вагона колеса катятся по гладкой цепообразной поверхности рельсов. Лежащий же на колесах рельс будет переходить в переднюю направляющую (звездочку), укладывающую путь для дальнейшего движения, между тем как задняя направляющая снимет с дороги и передаст рельсы на следующую впереди направляющую. Таким образом, впереди вагона будет строиться по желаемому направлению постоянный, бесконечный путь».

Долгожданная привилегия

Построить модель Федору Блинову удалось лишь к 1877 году, однако он настолько верил в то, что ее удастся превратить в действующую машину, что решился лично поехать в Петербург и получить привилегию (то есть патент) на свое изобретение. Любопытно, что товарищи-старообрядцы охотно спонсировали его поездки - многие из них давно уже оценили перспективы промышленного развития и верили в полезность блиновского изобретения.

Федор Абрамович поселился в домике на Калашниковской пристани и принялся обивать пороги, добиваясь признания своего изобретения. Судьбу его решил влиятельный сановник Карл Феликсович Бентковский, устроивший Федору возможность выступить перед Техническим обществом Петербурга. После этой «презентации» Блинову устроили разговор и с самим министром путей сообщения Константином Николаевичем Посьетом. «Изобретя вагон и к нему цепообразный бесконечный рельс, описание и чертежи коих в семи видах, а равно и модель в 1/4 часть, при сем Вашему высокопревосходительству представляю и покорнейше прошу приказать рассмотреть мое изобретение и дать посему заключение в отношении применимости этого изобретения, с возвращением всех приложений», - писал министру талантливый крестьянин. Посьет рассмотрел проект и пришел от него в восторг, однако добро на регистрацию привилегии и постройку «парового вагона» не дал, усомнившись в том, что модель можно построить без серьезных доработок. «Признав за вашим вагоном достоинство в достижении уменьшения в силе тяги от 6 до 7 раз сравнительно с обычным способом передвижения грузов по шоссе, Техническо-инспекторская часть управления железных дорог воздерживается, однако, высказать заключение о возможности практического применения снаряда в том виде, как он вами предложен, преимущественно ввиду значительного числа сопряжении цепи, способной разрываться в сопряжениях при неровностях пути, а также отсутствия достаточной игры в желобчатом рельсе при прохождении кривых, описанных радиусом в 100 фут. Чертежи и записку при сем возвращаем», - гласил ответ из министерства.

Первый в мире паровой гусеничный трактор русского изобретателя Федора Блинова

Блинов приуныл, однако тут ему на помощь пришел, что называется, нарождающийся капитализм: богатый купец Канунников подсчитал выгоды от постройки вагона и использовал свое влияние, чтобы Блинов смог получить привилегию. Он обратился в Департамент торговли и мануфактур с прошением о выдаче Блинову десятилетней привилегии, которая и была получена изобретателем 20 сентября 1879 года, после того как купец внес в уплату за регистрацию 450 рублей. Впрочем, роль, которую Канунников сыграл в этой истории, оказалась двусмысленной. После того как он помог Федору Абрамовичу зарегистрировать изобретение, он стал добиваться, чтобы «паровой вагон» был как можно скорее построен. Однако Блинов чувствовал, что его изобретение несовершенно: гужевая тяга не сделает такой вагон экономичным. Он решил превратить его в самоход - то есть оснастить собственным паровым двигателем. В результате Канунников с Блиновым рассорились, и изобретатель переехал в город Вольск Саратовской губернии, где поступил механиком на цементный завод Плигина. Завод остро нуждался в грамотных специалистах, и Блинов нанимался с условием, что он сможет строить на заводе свои собственные машины. Построить вагон ему удалось к лету 1880 года, и он был успешно опробован на дорогах с разным рельефом. Блинов даже устроил публичную демонстрацию своего изобретения на улицах Вольска: платформа, груженая 2 тысячами кирпичей и 30 взрослыми людьми, катилась по улицам, запряженная парой обыкновенных лошадей.

Теперь можно было перейти к проектированию «самохода». Однако эта задача оказалась куда сложнее - от проекта до постройки прошло 16 лет. Сложность, например, заключалась в том, как такой локомотив сможет менять направление движения. Блинов - первым в истории - додумался до принципа, который используется в современных тракторах и танках: поворот осуществляется остановкой или замедлением движения одной гусеницы и продолжением движения другой.

Гусеницы, которые так и не стали бабочками

Вернувшись в родную Тверскую губернию, Федор создал свой собственный цех, где стал строить чудо-агрегат. В сущности, цех занимался в основном не опытными образцами новых машин, а хорошо зарекомендовавшей себя и чрезвычайно востребованной продукцией - пожарными насосами. В российской глубинке, где подавляющее большинство строений деревянные, такие насосы были незаменимы: первый купила пожарная команда Балакова, а четвертый по счету Федор подарил родной деревне - знал, как часто там случаются пожары. Все лето 1889 года он тестировал на балаковских дорогах свой трактор-самоход, то и дело внося в его конструкцию новые добавления. Так, он заменил две паровые машины одной двухцилиндровой, оснащенной общим валом. Испытания трактора прошли успешно, и Блинову уже грезился гусеничный поезд, состоящий из локомотива и четырех вагонов. Он даже представил своей агрегат на Нижегородской ярмарке 1896 года. Однако современники трактор не оценили: Блинов удостоился лишь похвального отзыва, в то время как за его пожарные машины он получил бронзовую медаль выставки.

Отсутствие признания со стороны публики усугублялось тем, что и промышленники не выказывали никакого интереса к изобретению. «Нам пришлось беседовать с изобретателем этого двигателя. Горько жаловался он на свою судьбу: целых 16 лет, как придуман им этот двигатель, он даже взял на него привилегию, но все никак не может подыскать капиталиста, который бы взялся изготавливать его фабричным путем. Даже существующие пробелы выставленного двигателя, обошедшегося ему в 10 тысяч рублей, он берется досовершенствовать настолько, что целые поезда полетят по земле, как по рельсам. Но "маршалы зова не слышат"», - писала газета того времени.

Схема гусеничного трактора инженера Александра Байхерта, сделанная на основе чертежей механика-самоучки Федора Блинова

Федор Абрамович надеялся, что все эти неудачи - временные: если доработать «самоход» до совершенства, им непременно заинтересуются. Он подключил к работе над машиной младшего сына Порфирия, который по инициативе отца выучился в Петербурге на инженера. Вместе они принялись строить опытный образец нефтяного двигателя, который позволил бы увеличить мощность машины и избавить машиниста от необходимости подкидывать уголь в камеру сгорания. С нефтяными и керосиновыми двигателями Блинов познакомился на ярмарке, однако они были слишком дорогими для него. Кроме того, он считал их опасными: из-за того, что они были оснащены наружными калильными головками (от которых происходило зажигание), они часто загорались во время работы. Блинову удалось разработать собственный нефтяной двигатель, оснастив его вместо калильных головок запальником - еще одним его оригинальным изобретением. Рассказывают, будто идея запальника пришла ему во время богослужения в единоверческой церкви: глядя на кадило, которым помахивал священник, изобретатель вдруг понял, что вместо калильных головок можно задействовать раскаленные угли.

Блиновский двигатель был четырехтактным и мог работать на сырой нефти. Чтобы добыть денег на продолжение работы над самоходом, Блиновы решили наладить серийное производство таких двигателей, основав «Фабрику нефтяных двигателей и пожарных насосов «Благословение» П.Ф. Блинова» - она была построена рядом с механическим заводом, в который к тому времени превратился основанный им цех. К началу ХХ века оба этих производства вышли на пик своих мощностей: на механическом заводе Блинова-старшего трудились 25 человек, на фабрике Блинова-сына - 150 человек. Завод ремонтировал паровые машины, пилорамы, котлы и сельхозтехнику, фабрика менее чем за десятилетие выпустила свыше 6000 пожарных насосов и более 500 нефтяных двигателей, на которые изобретатель тоже получил привилегию. Дела у семьи шли хорошо, и Федору Абрамовичу казалось, что он как никогда близок к осуществлению мечты своей жизни - он по-прежнему дорабатывал свою машину. Вместо двухцилиндрового парового двигателя он оснастил ее нефтяным мотором, однако сделать на основе рабочей модели полноценный действующий трактор изобретатель уже не успел.

На семью продолжали сыпаться бедствия - в 1899 году умер его внук, а через несколько месяцев - старший сын, Александр Федорович. Федор Абрамович этих утрат не перенес - его разбил паралич. Пролежав без движения несколько лет, изобретатель умер 24 июня 1902 года, не дожив месяца до своего 71-летия. На смертном одре Федор Абрамович просил Порфирия достроить его самоход, поставив на нем имя Блиновых. Однако Порфирий от идеи отказался - закрыл механический завод и сосредоточился на производстве нефтяных двигателей и пожарных насосов. Заброшенное дело попытался взять в свои руки муж внучки Блинова - обрусевший немец Александр Августович Байхерт, создавший на основе блиновских чертежей два проекта гусеничного трактора (с нефтяным и бензиновым двигателями). Однако наладить серийное производство таких тракторов Байхерт не сумел.

Однажды в беседе с одним из своих учеников Блинов пожаловался: «Не поняли меня купцы, не поняли, над чем я работаю, но если доживешь, то увидишь, какое колоссальное дело будет выполнено этими машинами». Увы, как часто бывало, отечественные промышленники, не поддержавшие российское изобретение, впоследствии должны были закупать технику, сделанную за рубежом.

Илья Носырев

«Русская планета», 2 августа 2015