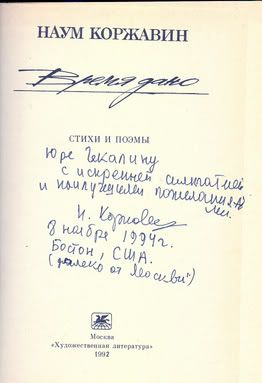

Моё интервью с Наумом Коржавиным

8 ноября 1994 года

(12:30-14:30)

Накануне одной литературной конференции меня предупредили:

- Главное, не обижайте Коржавина.

- Почему я должен его обижать?

- Потому что Коржавин сам вас обидит.

А вы, не дай Бог, разгорячитесь и обидите его. Не делайте этого.

- Почему же Коржавин меня обидит?

- Потому что Коржавин всех обижает. Вы не исключение. Поэтому не реагируйте. Коржавин страшно ранимый.

- Я тоже ранимый.

- Коржавин - особенно. Не обижайте его...

Началась конференция. Выступление Коржавина продолжалось четыре минуты. Первой же фразой Коржавин обидел всех американских славистов. Он сказал:

- Я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей...

Затем Коржавин обидел целый город Ленинград, сказав:

- Бродский - талантливый поэт, хоть и ленинградец...

Затем он произнес несколько колкостей в адрес Цветкова, Лимонова и Синявского. Ну и меня, конечно, задел. Не хочется вспоминать, как именно. В общем, получалось, что я рвач и деляга.

Хорошо, Войнович заступился. Войнович сказал:

- Пусть Эмка извинится. Только пусть извинится как следует. А то я знаю Эму. Эма извиняется так:

«Извините, конечно, но вы - дерьмо».

Сергей Довлатов

Отрывок из "Письма в Москву”

...Там, близ дракона -- не легко.

И здесь -- не просто.

Я так забрался далеко

В глушь... В город Бостон.

Здесь вместо мыслей -- пустяки.

И тот -- как этот.

Здесь даже чувствовать стихи --

Есть точный метод...

Наум Коржавин

Квартира его, в многоэтажном панельном доме, в Бруклайне, запомнилась мне особенным "книжным" беспорядком. Книги были повсюду -- в передней, в шкафах, на полу, в стопках, на столах и стульях. Тут же разбросаны были черновики. Сам хозяин хорошо во всём этом беспорядке ориентировался. Мы сели за стол, я включил магнитофон.

Юрий Чекалин: Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы эмигрировали.

Наум Коржавин: Я не был эмигрантом в обычном понимании этого слова. Прежде всего, потому, что я понимал -- Америка это не рай… Когда я бежал сюда, я не строил больших иллюзий о Западе, но я искал тут свободы. И в этом я не ошибся.

Я знал, что тут может быть тяжело, и мне было тяжело. Но я не ехал сюда богатеть или что-то такое ещё. Конечно, если б на меня свалился миллион или миллиард, я был бы очень рад, но добывать его абсолютно не входило в мои планы.

Именно поэтому каких-то больших разочарований у меня тоже не было. А в чём-то Запад показался мне даже лучше, нежели я ожидал. Я, например, считаю, что Америка очень хорошая страна и если б она и дальше оставалась такой, то было бы очень хорошо. К сожалению, сегодня здесь происходят процессы очень опасные.

Но Америка, при всём этом, очень хорошая страна, хотя её и не любят интеллигенты. За исключением высоких интеллигентов.

Дело в том, что Америка, кроме как в журналах, нигде не проявляет своей интеллигенции. Правда, уж там-то она остроумна, она умна и образована, она остра. Она почти вся консервативная.

Что такое консерватор в Америке? Это человек жаждущий спасти свободу. Такие люди могут принадлежать к широкому кругу партий, даже к социал-демократам и нацистам.

А либералы... они как у нас.

Как-то один американец сказал, что нехорошо получается, когда американцы выслушивают только диссидентскую точку зрения, не обращая внимания на противоположную. А у нас другой точки зрения просто не было. Любая точка зрения, начиная с нацистской и кончая коммунистической, была диссидентской. А правительственной, официальной, просто не было. Было что-то, что положено было говорить, но эти идеи никто не разделял -- ни вверху, ни в низу. Нигде.

Были диссиденты фашисты, были коммунисты, не предлагавшие, правда, старой коммунистической платформы... Хотя нет, коммунистов у нас практически не было. Может где-то в Италии они ещё в моё время, когда я уезжал, были. А в Москве -- нет. КПСС же и не партия даже.

Юрий Чекалин: Как Вы относитесь к эмигрантам из России?

Наум Коржавин: Когда я приехал, эмиграция только формировалась. В ней было много евреев. Хотя это неважно. Даже те, кто кричал и шлялся по синагогам, на самом деле евреями не были. Они просто примазывались. Настоящих евреев среди них было мало.

Все эти процессы происходили на моих глазах.

Стали ли люди другими после переезда сюда? В чём-то да, в чём-то нет. Они просто живут в других условиях. И соответственно на них реагируют. Поэтому волей-неволей, а есть определённые обязанности перед новой страной. Человек поутру должен прийти на работу. На работе он должен соответствовать, иначе потеряет её. Поэтому он не может:

Принимая бессонные споры

Утром в жалюзях тёмных окна...

Он так без работы останется. Это проза жизни, но это так. Поэтому человек вынужден быть иным.

А есть просто пижоны. Он приехал сюда и хочет быть чистым американцем. Всё американское ему якобы нравится и всё оно правильно. Это, конечно, неприятно. Во-первых, не всё здесь правильно. Да и вообще, человеку следует мыслить самостоятельно -- тогда может быть трудно, но не так обидно.

Люди, конечно, всегда пытаются чему-то соответствовать. Бывает, выходит не так, смешно.

Здесь, на Западе, существует некое отчуждение. Я часто предупреждаю об этом в Москве. Там на каждого падает отсвет другого. Жизнь общая. В эмиграции -- другое. Потому что здесь жизнь другая. Это не наша, не русская жизнь, которую мы тут не можем устраивать. Это смешно, это нагло с нашей стороны было бы. Мы пытаемся, делаем что-то у себя дома, люди, когда приходят... Это -- другое, это бывает. Не только бывает, это есть. Но в остальном, жизнь тут американская и должна быть американской. Но мы должны сохранять свои традиции.

Когда мы приехали сюда, страшные были порядки. Люди приезжали, не зная, что их ждёт. Они уезжали почему-то, из-за чего-то, не совсем сдуру. Многие из них, однако, хорошо сейчас устроились. Знавал я, например, физика одного медицинского. Приехав сюда, он, как человек рукастый, начал промышлять починкой часов, даже не подозревая, что он мог бы устроиться работать по профессии. А к его сыну ходил какой-то американец. Они как-то разговорились. Американец, узнав, кем он был раньше, пригласил его прийти в одну компанию. Тот хоть и сомневался, но пошёл, и в тот же день его взяли на работу. До сих пор там работает. И это не единичный случай.

Наш хороший специалист хорош везде. Проблема в том, что у нас было и много халтурщиков. СССР было большой богадельней.

Но все эти двери эмигранты тогда открывали своими боками.

Мне самому было очень тяжело. Я приехал без языка. Плюс американцам не понравилась моя уверенность, с которой я с ними разговаривал. Знали они меня плохо -- у них тут своя какая-то школа известности: по скандалам и т.п. И хотя в России, когда я уезжал, я был хорошо известен, а скандалов с моим участием было не меньше, чем у многих известных диссидентов, меня тут не знали. Обозвали "трабл-мейкером", сказали, что характер у меня дурной.

А характер, кстати, у меня очень уживчивый. Я никого не перевоспитываю. Но и не могу поступать в ученики к мудакам. Это было бы унижением и моих читателей, и вообще всего. Этого я не сделаю. Не могу стерпеть, когда человек говорит мне: "Я прочёл Вашу статью о Смелякове. Мне очень понравилось. Я в ней нашёл много общего между его судьбою и судьбой некоторых американских писателей." Я говорю: "Да не может такого быть! Смеляков сидел трижды от родного правительства, которое он любил. Ситуация совсем иная!" А оказалось, что возражать было нельзя. Тут у них государственная свобода, а в общественном -- хрен. Нельзя говорить вещи, которые не приняты в этом кругу. Этот круг плохой и я к нему плохо отношусь. Он очень закомплексован.

Я потом жил среди писателей -- эти мне понравилось. Они соглашаются, не соглашаются... Но если мы спорим, никто не обижается, не думает, что я считаю его мудаком.

А вот тот круг, в который я попал вначале, другой. Там считается, что поскольку он, якобы, специалист в данной области, споря с ним, вы его профессионализм как бы ставите под сомнение. Как же тут возможно общение?!

И идея у них была такая: мы говорим о литературе только в рабочее время. Вот так профессионал! Т.е. для них литература, история -- вещи, о которых говорят только в рабочее время. Они просто-напросто не историки и не литераторы. Это всё херня. Если ты занимаешься литературой, то ты занимаешься её постоянно, не воспринимая как работу. Это интересно, это призвание. Так у меня с ними контакта и не получилось. Необходимо было быть великим. Тогда б они вытерпели. А так -- нет. И поскольку меня в великие не записали, то мне не разрешалось с ними спорить.

У литераторов и историков американских нет комплекса, они не понимают, что если ты литературой занимаешься, то уж только ей и занимаешься. Это ведь не джаз, когда ты отдул и пошёл. Это интерес, призвание. Призвание. Для них это только наука. Так у меня не получилось.

И контакта у нас с ними не получилось, потому что они для этого должны были знать, что я великий, а так они меня просто вычеркнули.

Юрий Чекалин: Вы уже несколько раз, после долгого перерыва, побывали в Москве. Как она Вам показалась?

Наум Коржавин: Ну, Москва есть Москва -- это мой город, моя жизнь.

Юрий Чекалин: Солженицын вернулся в Россию. Не хотелось ли и Вам вернуться?

Наум Коржавин: Понимаете, всё-таки Солженицын свою жену, тёщу и детей не очень погрузил в здешнюю жизнь. Он давно писал мне, что не мыслит своей жизни без России. Я тоже не мыслю. Но я не мыслю и как я вернусь. Т.е. на что я жить буду? У меня сил уже нет, мне 70 лет будет через два года. Что я сейчас могу? Развернуть бурную деятельность? Нет у меня сил на это. Писать немножко я могу, но мне же стипендию давать не будут... Это трагично так. Не знаю. Потом, у меня всё здесь -- дочь с внуками, жена с её дочерью. Как-то всё это очень сложно. Хотя я хотел бы жить там.

Я хорошо отношусь к Америке, очень хорошо. Голосую всегда как американец, т.е. исходя из интересов Америки.

Если б моя здешняя жизнь противоречила моей душе, я б вернулся. Ну а так пока не противоречит.

Но я человек российский и мне немного страшновато все, что происходит сейчас. Мне страшно то, что была возможность спастись, при величайшем напряжении сил... Лёгкой ситуации не было, она была напряжённой с самого начала Перестройки (и до Перестройки тоже).

Перестройка была реанимацией в общественном смысле. Она была Перестройкой в уже убитом обществе. Это не люди были убиты, а общественные связи, их не было. В России были личные связи: круговые, кружковые какие-то. Но это не были общественные связи. Одни слои очень плохо общались с другими. Не как "два народа" и т.д., а просто разные слои не перемешивались.

В газетах, даже в хороших, всё равно приходилось говорить эзоповым языком в период застоя. Все неприятности происходили во время штурмов каких-то высот, как считалось. А они просто происходили, как происходит жизнь.

К этому выводу прийти было сложно. Надо было даже пойти на жертвы, но спокойно, зная, на что идёшь.

Проведём такой мысленный эксперимент: мне все верят. Все меня знают и все мне верят. Я говорю: "Граждане, надо потерпеть". Они потерпят, всё переживут, а у них возьмут и украдут. Что же я им тогда буду говорить?! Это ж просто страшная вещь!

Я всегда относился к реформам Гайдара бдительно, деликатно. Я был во время его реформ в Москве. И до неё два месяца, и после неё месяц. И уже с самого начала я ужаснулся, понял что плохо.

И Солженицын, кстати, говорит тоже самое, в тех же словах говорит.

Это не реформа, это непонятно что! Она безмозглая!

"Экономическая наука"!.. Это Гайдар вселяется в учёного. Причём тут наука?! Наука нам может понадобиться, может, через 100 лет! Наука это когда что-то подсчитывают. А тут -- что подсчитывать? Где ты тут будешь подсчитывать?! Сейчас не до науки!

Разве в Америке экономисты руководят экономикой? Да ерунда это всё! Советы они могут давать. А всё остальное -- не их дело...

Класса собственников не создали, не поддержали. Только жуликов, которые могут финансами играть.

Собственника-производителя не было. Освободили монопольные цены -- кто мог этим воспользоваться?! Так они и остались монопольными. Так на хрена это нужно было делать?!

У нас сейчас нечто, чего не было ни в одной стране -- анархия монопольных цен. Это ж совершенно какая-то чушь собачья!..

Теперь Гайдар жалуется: "мешали". А он что думал, помогать будут?

В России есть люди, которым при старом режиме было хорошо. Теперь, без старого режима, им хуже.

В России всегда находились такие люди. Это аналог крепостников. Не в том смысле, что они крепостники, а в том, что поведение такое же.

А крепостники что? Все цари хотели освободить крестьян. Все императоры во всяком случае.

Вне императорского периода русской истории крепостное право вполне вписывалось в раскладку общественного устройства. И в этом не было ничего незаконного. Понимаете, о чём я говорю? А в 18-ом веке, когда издали закон о вольности дворянства, то стало непонятно: почему дворяне вольны, а крестьяне нет? Это пошла уже какая-то хреновина.

Крепостники любой ценой хотели сохранить это. Александр Первый получал письма с удавками на случай если он будет сильно рыпаться. Николай Первый проводил занятия в секретном кабинете. А он много сделал для облегчения крестьянской участи и крепостного права. Но и он боялся. И только Александр Второй -- Крымская война, всё, решился, с большим трудом.

Крепостники вот люди, которым было всё хорошо, когда другим было плохо.

Было гениальное совещание при Екатерине, на котором выступил дворянин Уфимов и сказал, что вот, говорят, нельзя продавать крестьян отдельно от семьи. Это нехорошо, так говорить. Представьте, бедный дворянин, у него мало крепостных людей, он продаст одного и поправит свои дела, а так -- что ему, пропадать что ли?!

Трогательно так, почти как номенклатурщики! Я от номенклатурщиков подобные вещи слышал: мол, как же так, он не умеет, но так помочь надо. Сделали человека начальником, а ему помогать надо! Зачем было делать его начальником?

И вот, когда пишут что русский народ -- раб, "наследие крепостного права", это не верно. Наследие не в рабах, потому что мы бунтовали много и т.д. А наследие это в рабовладельцах. Создался какой-то психологический тип с представлением о счастье как о рабовладении, как о власти и рабовладении.

И это где-то есть у каких-то людей. Это не общенациональное качество, а у некоторых людей есть. Я впервые так чётко сформулировал это: понимание счастья как рабовладения.

Юрий Чекалин: Всегда сложно отказываться от старого. Даже, говорят, к тюрьме человек привыкает и сложно бывает выходить на свободу.

Наум Коржавин: При мне многих освобождали. Первоначально, когда надо было решать вопросы, люди терялись, это было. Но потом ничего -- решали. Когда же целый народ, это, конечно, тяжело.

Потом, понимаешь, русский народ очень много лет голосовал очень ответственно, очень сдержанно, не до какой крайности. Ничего, всё было нормально.

Но интеллигенция не справилась, они декламировали... Даже нет, устроили между собой чего-то. Гайдар всё говорил: "надо что-то делать". Вот и сделали "что-то". А теперь я не знаю, что будет, куда мы катимся.

Я не сужу людей. Я тоже не всё понимаю, не знал, как делать. Но я знал точно, что ТАКОЕ нельзя делать.

Я вот даже не знаю, как Россия сейчас в целом живёт: хуже или лучше, что происходит. Кто говорит -- хуже, кто -- лучше. Кто говорит, что все надрываются. Но то, что бардак там, причём, понимаете, бардак наглядный, не завуалированный, это на людей действует тяжело.

Я ничего не утверждаю, хуже сейчас люди живут или лучше. Я не знаю. Потому что, если б они жили так, как видно отсюда, по раскладкам они должны бы давно все подохнуть. А они не дохнут и, по-моему, даже не приближаются к этому. Так что происходят какие-то процессы, за которыми я уследить не могу.

В общем, если опять какая-то террористическая власть не скажется, рабовладельцы до власти не дорвутся, то всё наладится.

Я только очень боюсь "спасителей Отечества" -- тогда уже костей не соберёшь.

Хотя и с этой идеей выступать нельзя -- там всё рушится, а я так говорю!.. Ситуация там очень тяжёлая.

Юрий Чекалин: Какова, по Вашему, роль интеллигенции во всём этом?

Наум Коржавин: Она никакой роли не сыграла, она, к сожалению, была замкнута на себе. У неё тоже было много проблем: ей хотелось свободы печати, ей хотелось свободы. И это естественно. Но дальше пошло что? Дальше пошёл "Московский Комсомолец". Конкурс титек -- это не для России. В России все ухмыльнутся, а потом по голове дадут топором. Это не русская специфика. Россия -- она другая страна. Вот в России, допустим, все пьют, много пьют. Но если будет собрание и придёт пьяный оратор, люди обидятся. Все матерятся, а вот с трибуны нельзя материться. Если я сделаю это с каким-то представителем, по радио или по телевидению, это оскорбление. И вот поэтому: "Давай свободы! СвободнЕй! СвободнЕй!", а чего "свободнЕй"? Свобода -- это очень серьёзная вещь. Она касается очень немногих сторон жизни., она не гарантирует счастья человека, она не гарантирует таланта. Свобода -- как воздух. Т.е. когда она есть, она ничто, а когда её нет -- не дышится. Вот и вся штука.

Юрий Чекалин: Раз уж мы заговорили о интеллигенции, каким Вы помните литературный мир Москвы перед Вашим отъездом?

Наум Коржавин: Окружение моё было очень умное. Тогда все понимали гораздо больше, чем когда я приехал в 89-ом году. Вдруг забыли многие вещи.

Когда я уезжал, в конце 73-ого года, интеллигенты моего круга все знали, что управлять страной трудно, что Февральская Революция была неосторожной. А когда я приехал, все уже про это забыли. Не все, а очень многие. "Давай! Даёшь! Давай, бей!" -- и кого-то надо выгнать... А если его выгоняешь, то он сопротивляется. На это уходит общественная энергия и это не нужно, потому что главное -- спастись всем. Я как-то сказал, что не надо толкаться на качающейся льдине. После этого меня прозвали "миротворцем". Я, как они выражаются, какой-то "христосик". Хотя быть Христом не так уж плохо, но я не Христос. И в данном случае мысль моя даже не христианская, а чисто прагматическая -- утоните все. Она может совпадать с христианством, но это не христианская проповедь, а прагматическое предупреждение, что нельзя толкаться на качающейся льдине: потоните все и всё, все вопросы будут решены.

Одна дура даже написала, что я -- "голубь мира" и чуть ли не в эстетической области. Это чистая клевета. Я в эстетической области -- человек не принимающий терпимости. Ни в интеллектуальной, ни в эстетической. В политической -- да, в политической я очень терпим. И это надо. Потому что это жизнь, устройство жизни, и нужен компромисс. А мысль, она не терпит компромисса. Она требует честности, внимательного отношения к чужой мысли, если она есть. А если мне человек просто говорит то, что он от тёти слышал и требует, чтобы я к этому относился с уважением, как к чужой мысли, то он от меня этого не дождётся. Когда же человек со мной просто не согласен, то я к нему отношусь с уважением. Не как к "чужой мысли", не потому, что такое правило, а просто -- хрен его знает, может он прав! Когда человек думает, я тоже стараюсь понять, почему он так думает. Но для этого надо чтобы он думал, а не сообщал мне распространённые идеи, которые он слышал где-то наверху, был там принят и т.д. Мне это не интересно. Это можно всегда определить, когда человек говорит своё, а когда говорит то, что услышал. Тогда нет доминантной мысли, люди говорят то же самое. Один говорит потому, что чего-то не понимает, а другой потому, что "сразу понял", не входя в рассмотрение.

Юрий Чекалин: Хочу задать Вам один вопрос для удовлетворения собственного любопытства. Есть у Вас одно стихотворение, которое сильно отличается от других по форме. Это стихотворение -- "Памяти Герцена". Расскажите, пожалуйста, о нём, как Вы его писали.

Наум Коржавин: Было очень душно. Очень захотелось свистнуть. Но свистнуть не то чтобы содержательно, а так вот... Я и свистнул. Оно поэтому и не похоже на другие мои стихи. Его чрезмерная популярность в России меня даже не радует. Я не свожусь к этому стихотворению.

Нет, я от него не отказываюсь. Я его печатаю, оно по делу, по существу, оно -- крик многих поколений, которых так учили. Герцен тут ни при чём. У меня, поэтому, так и написано, что это о статье Ленина, а не о Герцене, "к которому автор относится с большим уважением".

Юрий Чекалин: Это было у Вас единственным стихотворением такого плана?

Наум Коржавин: У меня несколько есть таких стихотворений. Например, у меня есть "Башня". Есть и смешные стихи -- "Подражание господину Беранжеру":

Не хочу из России к ним ехать,

Пусть к ним едет Советская власть.

Такое шутливое... Не совсем шутливое, но вот:

Я тогда о судьбе их поплачу,

Правоте своей горькой не рад,

И по почте пошлю передачу

Даже Сартру -- какой он ни гад.

Юрий Чекалин: Как Вы начали писать стихи?

Наум Коржавин: Начал я писать стихи не потому, что я начал писать стихи, а потому, что мне понравилось это занятие. Я ничего ещё не понимал, мне было лет 8-9. А потом я начал писать стихи лет в 13 или 12 чтобы выразить свои чувства. Поэтом я себя не считал, а просто выражал свои чувства. Лет в 12 я написал первое законченное стихотворение, а лет в 15 уже у меня их много было. Дальше я уж и не знаю...

В детстве у меня даже плагиат был...

Во-первых, когда я писал стихи, я их не читал, не любил. Я любил читать книжки и преимущественно про войну. А потом, когда я стал читать стихи, мне захотелось...

Юрий Чекалин: Спасибо Вам!

Наум Коржавин: Пожалуйста.

(12:30-14:30)

Накануне одной литературной конференции меня предупредили:

- Главное, не обижайте Коржавина.

- Почему я должен его обижать?

- Потому что Коржавин сам вас обидит.

А вы, не дай Бог, разгорячитесь и обидите его. Не делайте этого.

- Почему же Коржавин меня обидит?

- Потому что Коржавин всех обижает. Вы не исключение. Поэтому не реагируйте. Коржавин страшно ранимый.

- Я тоже ранимый.

- Коржавин - особенно. Не обижайте его...

Началась конференция. Выступление Коржавина продолжалось четыре минуты. Первой же фразой Коржавин обидел всех американских славистов. Он сказал:

- Я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей...

Затем Коржавин обидел целый город Ленинград, сказав:

- Бродский - талантливый поэт, хоть и ленинградец...

Затем он произнес несколько колкостей в адрес Цветкова, Лимонова и Синявского. Ну и меня, конечно, задел. Не хочется вспоминать, как именно. В общем, получалось, что я рвач и деляга.

Хорошо, Войнович заступился. Войнович сказал:

- Пусть Эмка извинится. Только пусть извинится как следует. А то я знаю Эму. Эма извиняется так:

«Извините, конечно, но вы - дерьмо».

Сергей Довлатов

Отрывок из "Письма в Москву”

...Там, близ дракона -- не легко.

И здесь -- не просто.

Я так забрался далеко

В глушь... В город Бостон.

Здесь вместо мыслей -- пустяки.

И тот -- как этот.

Здесь даже чувствовать стихи --

Есть точный метод...

Наум Коржавин

Квартира его, в многоэтажном панельном доме, в Бруклайне, запомнилась мне особенным "книжным" беспорядком. Книги были повсюду -- в передней, в шкафах, на полу, в стопках, на столах и стульях. Тут же разбросаны были черновики. Сам хозяин хорошо во всём этом беспорядке ориентировался. Мы сели за стол, я включил магнитофон.

Юрий Чекалин: Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы эмигрировали.

Наум Коржавин: Я не был эмигрантом в обычном понимании этого слова. Прежде всего, потому, что я понимал -- Америка это не рай… Когда я бежал сюда, я не строил больших иллюзий о Западе, но я искал тут свободы. И в этом я не ошибся.

Я знал, что тут может быть тяжело, и мне было тяжело. Но я не ехал сюда богатеть или что-то такое ещё. Конечно, если б на меня свалился миллион или миллиард, я был бы очень рад, но добывать его абсолютно не входило в мои планы.

Именно поэтому каких-то больших разочарований у меня тоже не было. А в чём-то Запад показался мне даже лучше, нежели я ожидал. Я, например, считаю, что Америка очень хорошая страна и если б она и дальше оставалась такой, то было бы очень хорошо. К сожалению, сегодня здесь происходят процессы очень опасные.

Но Америка, при всём этом, очень хорошая страна, хотя её и не любят интеллигенты. За исключением высоких интеллигентов.

Дело в том, что Америка, кроме как в журналах, нигде не проявляет своей интеллигенции. Правда, уж там-то она остроумна, она умна и образована, она остра. Она почти вся консервативная.

Что такое консерватор в Америке? Это человек жаждущий спасти свободу. Такие люди могут принадлежать к широкому кругу партий, даже к социал-демократам и нацистам.

А либералы... они как у нас.

Как-то один американец сказал, что нехорошо получается, когда американцы выслушивают только диссидентскую точку зрения, не обращая внимания на противоположную. А у нас другой точки зрения просто не было. Любая точка зрения, начиная с нацистской и кончая коммунистической, была диссидентской. А правительственной, официальной, просто не было. Было что-то, что положено было говорить, но эти идеи никто не разделял -- ни вверху, ни в низу. Нигде.

Были диссиденты фашисты, были коммунисты, не предлагавшие, правда, старой коммунистической платформы... Хотя нет, коммунистов у нас практически не было. Может где-то в Италии они ещё в моё время, когда я уезжал, были. А в Москве -- нет. КПСС же и не партия даже.

Юрий Чекалин: Как Вы относитесь к эмигрантам из России?

Наум Коржавин: Когда я приехал, эмиграция только формировалась. В ней было много евреев. Хотя это неважно. Даже те, кто кричал и шлялся по синагогам, на самом деле евреями не были. Они просто примазывались. Настоящих евреев среди них было мало.

Все эти процессы происходили на моих глазах.

Стали ли люди другими после переезда сюда? В чём-то да, в чём-то нет. Они просто живут в других условиях. И соответственно на них реагируют. Поэтому волей-неволей, а есть определённые обязанности перед новой страной. Человек поутру должен прийти на работу. На работе он должен соответствовать, иначе потеряет её. Поэтому он не может:

Принимая бессонные споры

Утром в жалюзях тёмных окна...

Он так без работы останется. Это проза жизни, но это так. Поэтому человек вынужден быть иным.

А есть просто пижоны. Он приехал сюда и хочет быть чистым американцем. Всё американское ему якобы нравится и всё оно правильно. Это, конечно, неприятно. Во-первых, не всё здесь правильно. Да и вообще, человеку следует мыслить самостоятельно -- тогда может быть трудно, но не так обидно.

Люди, конечно, всегда пытаются чему-то соответствовать. Бывает, выходит не так, смешно.

Здесь, на Западе, существует некое отчуждение. Я часто предупреждаю об этом в Москве. Там на каждого падает отсвет другого. Жизнь общая. В эмиграции -- другое. Потому что здесь жизнь другая. Это не наша, не русская жизнь, которую мы тут не можем устраивать. Это смешно, это нагло с нашей стороны было бы. Мы пытаемся, делаем что-то у себя дома, люди, когда приходят... Это -- другое, это бывает. Не только бывает, это есть. Но в остальном, жизнь тут американская и должна быть американской. Но мы должны сохранять свои традиции.

Когда мы приехали сюда, страшные были порядки. Люди приезжали, не зная, что их ждёт. Они уезжали почему-то, из-за чего-то, не совсем сдуру. Многие из них, однако, хорошо сейчас устроились. Знавал я, например, физика одного медицинского. Приехав сюда, он, как человек рукастый, начал промышлять починкой часов, даже не подозревая, что он мог бы устроиться работать по профессии. А к его сыну ходил какой-то американец. Они как-то разговорились. Американец, узнав, кем он был раньше, пригласил его прийти в одну компанию. Тот хоть и сомневался, но пошёл, и в тот же день его взяли на работу. До сих пор там работает. И это не единичный случай.

Наш хороший специалист хорош везде. Проблема в том, что у нас было и много халтурщиков. СССР было большой богадельней.

Но все эти двери эмигранты тогда открывали своими боками.

Мне самому было очень тяжело. Я приехал без языка. Плюс американцам не понравилась моя уверенность, с которой я с ними разговаривал. Знали они меня плохо -- у них тут своя какая-то школа известности: по скандалам и т.п. И хотя в России, когда я уезжал, я был хорошо известен, а скандалов с моим участием было не меньше, чем у многих известных диссидентов, меня тут не знали. Обозвали "трабл-мейкером", сказали, что характер у меня дурной.

А характер, кстати, у меня очень уживчивый. Я никого не перевоспитываю. Но и не могу поступать в ученики к мудакам. Это было бы унижением и моих читателей, и вообще всего. Этого я не сделаю. Не могу стерпеть, когда человек говорит мне: "Я прочёл Вашу статью о Смелякове. Мне очень понравилось. Я в ней нашёл много общего между его судьбою и судьбой некоторых американских писателей." Я говорю: "Да не может такого быть! Смеляков сидел трижды от родного правительства, которое он любил. Ситуация совсем иная!" А оказалось, что возражать было нельзя. Тут у них государственная свобода, а в общественном -- хрен. Нельзя говорить вещи, которые не приняты в этом кругу. Этот круг плохой и я к нему плохо отношусь. Он очень закомплексован.

Я потом жил среди писателей -- эти мне понравилось. Они соглашаются, не соглашаются... Но если мы спорим, никто не обижается, не думает, что я считаю его мудаком.

А вот тот круг, в который я попал вначале, другой. Там считается, что поскольку он, якобы, специалист в данной области, споря с ним, вы его профессионализм как бы ставите под сомнение. Как же тут возможно общение?!

И идея у них была такая: мы говорим о литературе только в рабочее время. Вот так профессионал! Т.е. для них литература, история -- вещи, о которых говорят только в рабочее время. Они просто-напросто не историки и не литераторы. Это всё херня. Если ты занимаешься литературой, то ты занимаешься её постоянно, не воспринимая как работу. Это интересно, это призвание. Так у меня с ними контакта и не получилось. Необходимо было быть великим. Тогда б они вытерпели. А так -- нет. И поскольку меня в великие не записали, то мне не разрешалось с ними спорить.

У литераторов и историков американских нет комплекса, они не понимают, что если ты литературой занимаешься, то уж только ей и занимаешься. Это ведь не джаз, когда ты отдул и пошёл. Это интерес, призвание. Призвание. Для них это только наука. Так у меня не получилось.

И контакта у нас с ними не получилось, потому что они для этого должны были знать, что я великий, а так они меня просто вычеркнули.

Юрий Чекалин: Вы уже несколько раз, после долгого перерыва, побывали в Москве. Как она Вам показалась?

Наум Коржавин: Ну, Москва есть Москва -- это мой город, моя жизнь.

Юрий Чекалин: Солженицын вернулся в Россию. Не хотелось ли и Вам вернуться?

Наум Коржавин: Понимаете, всё-таки Солженицын свою жену, тёщу и детей не очень погрузил в здешнюю жизнь. Он давно писал мне, что не мыслит своей жизни без России. Я тоже не мыслю. Но я не мыслю и как я вернусь. Т.е. на что я жить буду? У меня сил уже нет, мне 70 лет будет через два года. Что я сейчас могу? Развернуть бурную деятельность? Нет у меня сил на это. Писать немножко я могу, но мне же стипендию давать не будут... Это трагично так. Не знаю. Потом, у меня всё здесь -- дочь с внуками, жена с её дочерью. Как-то всё это очень сложно. Хотя я хотел бы жить там.

Я хорошо отношусь к Америке, очень хорошо. Голосую всегда как американец, т.е. исходя из интересов Америки.

Если б моя здешняя жизнь противоречила моей душе, я б вернулся. Ну а так пока не противоречит.

Но я человек российский и мне немного страшновато все, что происходит сейчас. Мне страшно то, что была возможность спастись, при величайшем напряжении сил... Лёгкой ситуации не было, она была напряжённой с самого начала Перестройки (и до Перестройки тоже).

Перестройка была реанимацией в общественном смысле. Она была Перестройкой в уже убитом обществе. Это не люди были убиты, а общественные связи, их не было. В России были личные связи: круговые, кружковые какие-то. Но это не были общественные связи. Одни слои очень плохо общались с другими. Не как "два народа" и т.д., а просто разные слои не перемешивались.

В газетах, даже в хороших, всё равно приходилось говорить эзоповым языком в период застоя. Все неприятности происходили во время штурмов каких-то высот, как считалось. А они просто происходили, как происходит жизнь.

К этому выводу прийти было сложно. Надо было даже пойти на жертвы, но спокойно, зная, на что идёшь.

Проведём такой мысленный эксперимент: мне все верят. Все меня знают и все мне верят. Я говорю: "Граждане, надо потерпеть". Они потерпят, всё переживут, а у них возьмут и украдут. Что же я им тогда буду говорить?! Это ж просто страшная вещь!

Я всегда относился к реформам Гайдара бдительно, деликатно. Я был во время его реформ в Москве. И до неё два месяца, и после неё месяц. И уже с самого начала я ужаснулся, понял что плохо.

И Солженицын, кстати, говорит тоже самое, в тех же словах говорит.

Это не реформа, это непонятно что! Она безмозглая!

"Экономическая наука"!.. Это Гайдар вселяется в учёного. Причём тут наука?! Наука нам может понадобиться, может, через 100 лет! Наука это когда что-то подсчитывают. А тут -- что подсчитывать? Где ты тут будешь подсчитывать?! Сейчас не до науки!

Разве в Америке экономисты руководят экономикой? Да ерунда это всё! Советы они могут давать. А всё остальное -- не их дело...

Класса собственников не создали, не поддержали. Только жуликов, которые могут финансами играть.

Собственника-производителя не было. Освободили монопольные цены -- кто мог этим воспользоваться?! Так они и остались монопольными. Так на хрена это нужно было делать?!

У нас сейчас нечто, чего не было ни в одной стране -- анархия монопольных цен. Это ж совершенно какая-то чушь собачья!..

Теперь Гайдар жалуется: "мешали". А он что думал, помогать будут?

В России есть люди, которым при старом режиме было хорошо. Теперь, без старого режима, им хуже.

В России всегда находились такие люди. Это аналог крепостников. Не в том смысле, что они крепостники, а в том, что поведение такое же.

А крепостники что? Все цари хотели освободить крестьян. Все императоры во всяком случае.

Вне императорского периода русской истории крепостное право вполне вписывалось в раскладку общественного устройства. И в этом не было ничего незаконного. Понимаете, о чём я говорю? А в 18-ом веке, когда издали закон о вольности дворянства, то стало непонятно: почему дворяне вольны, а крестьяне нет? Это пошла уже какая-то хреновина.

Крепостники любой ценой хотели сохранить это. Александр Первый получал письма с удавками на случай если он будет сильно рыпаться. Николай Первый проводил занятия в секретном кабинете. А он много сделал для облегчения крестьянской участи и крепостного права. Но и он боялся. И только Александр Второй -- Крымская война, всё, решился, с большим трудом.

Крепостники вот люди, которым было всё хорошо, когда другим было плохо.

Было гениальное совещание при Екатерине, на котором выступил дворянин Уфимов и сказал, что вот, говорят, нельзя продавать крестьян отдельно от семьи. Это нехорошо, так говорить. Представьте, бедный дворянин, у него мало крепостных людей, он продаст одного и поправит свои дела, а так -- что ему, пропадать что ли?!

Трогательно так, почти как номенклатурщики! Я от номенклатурщиков подобные вещи слышал: мол, как же так, он не умеет, но так помочь надо. Сделали человека начальником, а ему помогать надо! Зачем было делать его начальником?

И вот, когда пишут что русский народ -- раб, "наследие крепостного права", это не верно. Наследие не в рабах, потому что мы бунтовали много и т.д. А наследие это в рабовладельцах. Создался какой-то психологический тип с представлением о счастье как о рабовладении, как о власти и рабовладении.

И это где-то есть у каких-то людей. Это не общенациональное качество, а у некоторых людей есть. Я впервые так чётко сформулировал это: понимание счастья как рабовладения.

Юрий Чекалин: Всегда сложно отказываться от старого. Даже, говорят, к тюрьме человек привыкает и сложно бывает выходить на свободу.

Наум Коржавин: При мне многих освобождали. Первоначально, когда надо было решать вопросы, люди терялись, это было. Но потом ничего -- решали. Когда же целый народ, это, конечно, тяжело.

Потом, понимаешь, русский народ очень много лет голосовал очень ответственно, очень сдержанно, не до какой крайности. Ничего, всё было нормально.

Но интеллигенция не справилась, они декламировали... Даже нет, устроили между собой чего-то. Гайдар всё говорил: "надо что-то делать". Вот и сделали "что-то". А теперь я не знаю, что будет, куда мы катимся.

Я не сужу людей. Я тоже не всё понимаю, не знал, как делать. Но я знал точно, что ТАКОЕ нельзя делать.

Я вот даже не знаю, как Россия сейчас в целом живёт: хуже или лучше, что происходит. Кто говорит -- хуже, кто -- лучше. Кто говорит, что все надрываются. Но то, что бардак там, причём, понимаете, бардак наглядный, не завуалированный, это на людей действует тяжело.

Я ничего не утверждаю, хуже сейчас люди живут или лучше. Я не знаю. Потому что, если б они жили так, как видно отсюда, по раскладкам они должны бы давно все подохнуть. А они не дохнут и, по-моему, даже не приближаются к этому. Так что происходят какие-то процессы, за которыми я уследить не могу.

В общем, если опять какая-то террористическая власть не скажется, рабовладельцы до власти не дорвутся, то всё наладится.

Я только очень боюсь "спасителей Отечества" -- тогда уже костей не соберёшь.

Хотя и с этой идеей выступать нельзя -- там всё рушится, а я так говорю!.. Ситуация там очень тяжёлая.

Юрий Чекалин: Какова, по Вашему, роль интеллигенции во всём этом?

Наум Коржавин: Она никакой роли не сыграла, она, к сожалению, была замкнута на себе. У неё тоже было много проблем: ей хотелось свободы печати, ей хотелось свободы. И это естественно. Но дальше пошло что? Дальше пошёл "Московский Комсомолец". Конкурс титек -- это не для России. В России все ухмыльнутся, а потом по голове дадут топором. Это не русская специфика. Россия -- она другая страна. Вот в России, допустим, все пьют, много пьют. Но если будет собрание и придёт пьяный оратор, люди обидятся. Все матерятся, а вот с трибуны нельзя материться. Если я сделаю это с каким-то представителем, по радио или по телевидению, это оскорбление. И вот поэтому: "Давай свободы! СвободнЕй! СвободнЕй!", а чего "свободнЕй"? Свобода -- это очень серьёзная вещь. Она касается очень немногих сторон жизни., она не гарантирует счастья человека, она не гарантирует таланта. Свобода -- как воздух. Т.е. когда она есть, она ничто, а когда её нет -- не дышится. Вот и вся штука.

Юрий Чекалин: Раз уж мы заговорили о интеллигенции, каким Вы помните литературный мир Москвы перед Вашим отъездом?

Наум Коржавин: Окружение моё было очень умное. Тогда все понимали гораздо больше, чем когда я приехал в 89-ом году. Вдруг забыли многие вещи.

Когда я уезжал, в конце 73-ого года, интеллигенты моего круга все знали, что управлять страной трудно, что Февральская Революция была неосторожной. А когда я приехал, все уже про это забыли. Не все, а очень многие. "Давай! Даёшь! Давай, бей!" -- и кого-то надо выгнать... А если его выгоняешь, то он сопротивляется. На это уходит общественная энергия и это не нужно, потому что главное -- спастись всем. Я как-то сказал, что не надо толкаться на качающейся льдине. После этого меня прозвали "миротворцем". Я, как они выражаются, какой-то "христосик". Хотя быть Христом не так уж плохо, но я не Христос. И в данном случае мысль моя даже не христианская, а чисто прагматическая -- утоните все. Она может совпадать с христианством, но это не христианская проповедь, а прагматическое предупреждение, что нельзя толкаться на качающейся льдине: потоните все и всё, все вопросы будут решены.

Одна дура даже написала, что я -- "голубь мира" и чуть ли не в эстетической области. Это чистая клевета. Я в эстетической области -- человек не принимающий терпимости. Ни в интеллектуальной, ни в эстетической. В политической -- да, в политической я очень терпим. И это надо. Потому что это жизнь, устройство жизни, и нужен компромисс. А мысль, она не терпит компромисса. Она требует честности, внимательного отношения к чужой мысли, если она есть. А если мне человек просто говорит то, что он от тёти слышал и требует, чтобы я к этому относился с уважением, как к чужой мысли, то он от меня этого не дождётся. Когда же человек со мной просто не согласен, то я к нему отношусь с уважением. Не как к "чужой мысли", не потому, что такое правило, а просто -- хрен его знает, может он прав! Когда человек думает, я тоже стараюсь понять, почему он так думает. Но для этого надо чтобы он думал, а не сообщал мне распространённые идеи, которые он слышал где-то наверху, был там принят и т.д. Мне это не интересно. Это можно всегда определить, когда человек говорит своё, а когда говорит то, что услышал. Тогда нет доминантной мысли, люди говорят то же самое. Один говорит потому, что чего-то не понимает, а другой потому, что "сразу понял", не входя в рассмотрение.

Юрий Чекалин: Хочу задать Вам один вопрос для удовлетворения собственного любопытства. Есть у Вас одно стихотворение, которое сильно отличается от других по форме. Это стихотворение -- "Памяти Герцена". Расскажите, пожалуйста, о нём, как Вы его писали.

Наум Коржавин: Было очень душно. Очень захотелось свистнуть. Но свистнуть не то чтобы содержательно, а так вот... Я и свистнул. Оно поэтому и не похоже на другие мои стихи. Его чрезмерная популярность в России меня даже не радует. Я не свожусь к этому стихотворению.

Нет, я от него не отказываюсь. Я его печатаю, оно по делу, по существу, оно -- крик многих поколений, которых так учили. Герцен тут ни при чём. У меня, поэтому, так и написано, что это о статье Ленина, а не о Герцене, "к которому автор относится с большим уважением".

Юрий Чекалин: Это было у Вас единственным стихотворением такого плана?

Наум Коржавин: У меня несколько есть таких стихотворений. Например, у меня есть "Башня". Есть и смешные стихи -- "Подражание господину Беранжеру":

Не хочу из России к ним ехать,

Пусть к ним едет Советская власть.

Такое шутливое... Не совсем шутливое, но вот:

Я тогда о судьбе их поплачу,

Правоте своей горькой не рад,

И по почте пошлю передачу

Даже Сартру -- какой он ни гад.

Юрий Чекалин: Как Вы начали писать стихи?

Наум Коржавин: Начал я писать стихи не потому, что я начал писать стихи, а потому, что мне понравилось это занятие. Я ничего ещё не понимал, мне было лет 8-9. А потом я начал писать стихи лет в 13 или 12 чтобы выразить свои чувства. Поэтом я себя не считал, а просто выражал свои чувства. Лет в 12 я написал первое законченное стихотворение, а лет в 15 уже у меня их много было. Дальше я уж и не знаю...

В детстве у меня даже плагиат был...

Во-первых, когда я писал стихи, я их не читал, не любил. Я любил читать книжки и преимущественно про войну. А потом, когда я стал читать стихи, мне захотелось...

Юрий Чекалин: Спасибо Вам!

Наум Коржавин: Пожалуйста.