Дневник. 1986-87 год. Глава 16. Театры большие и маленькие

Пятнадцатая глава

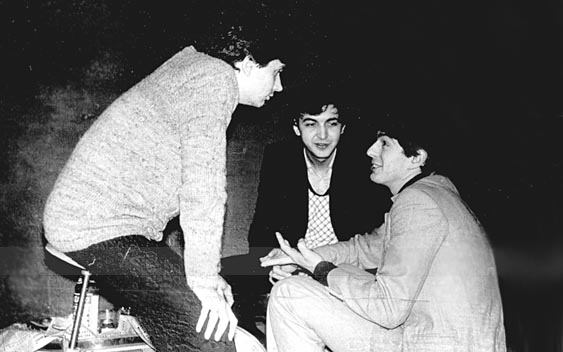

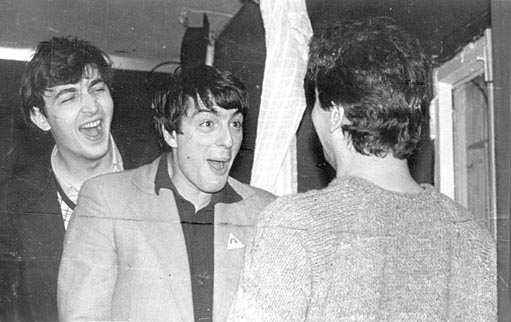

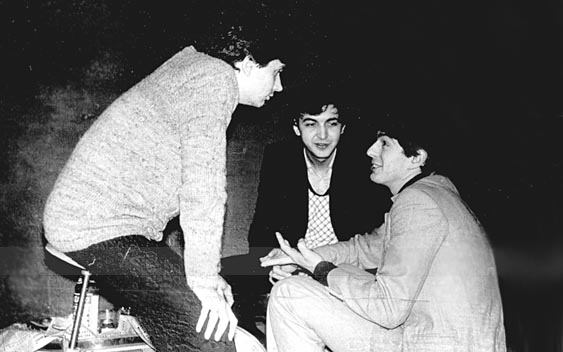

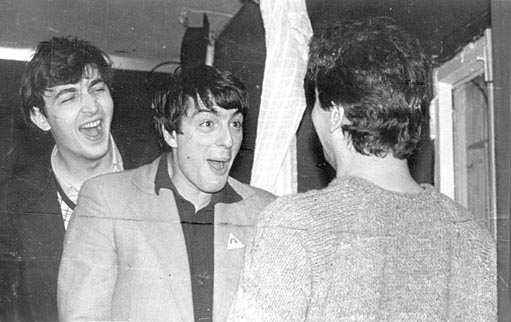

Участники спектакля "Чинзано" с режиссером-постановщиком Ромой Козаком, Царствие ему Небесное.

Театры-студии в то время начали плодиться и размножаться. Некоторые из них я успел застать в зародыше и кое-что об этом написать.

Режиссерский дебют Ромы Козака, который безвременно скончался в 2010 году, был великолепен, он стал очень сильным режиссером, и это видно было уже по первой его постановке. Упоминаемый мною Сергей Земцов - мой товарищ по команде Театра Советской армии, мы его называли Зяма, актер, заслуженный артист России, сейчас он преподает в школе-студии МХАТ.

Краткие пояснения даю курсивом. И для удобства решил снабдить свои старые записи заголовками и подзаголовками.

29 декабря 1986 года

Несколько хороших музыкальных моментов

Побывал я за эти дни в Большом театре и нескольких студиях и малых сценах.

Видел оперу "Мазепа", которую поставил аж сам Бондарчук, хотя что именно он ставил, сказать трудно.

Обычная, нормальная опера, далеко не лучшая у Чайковского, есть несколько хороших музыкальных моментов, а в основном очень банальная, и даже туповатая музыка, особенно хоры, да еще неинтересная симфоническая картина Полтавского боя (на уровне крепкого ремесленника Римского-Корсакова - тут я был глубоко неправ, но что написано пером...).

"Мазепа" в Большом. Фото не того времени, но других не нашел

Долой режиссуру в опере!

Опера-то нормальная, но пели хреновато, а из режиссерских эпизодов хорошо сделана казнь Кочубея, где здорово использован принцип теневого театра.

Что касается массовок, то в их мизансценировании я никакой лишней режиссуры не заметил. Да и нужна ли режиссура в опере? У меня на этот счет очень консервативные взгляды. Главное, чтобы пели хорошо, остальное вздор.

И о каком реализме можно говорить, если каждый второй оперный герой умирает по полчаса и красиво поет при этом, а остальные стоят кругом, тоже поют и ничем не помогают умирающему.

Так что нынешняя дискуссия о ГАБТе, вспыхнувшая в прессе, нужна и верна в смысле атмосферы, духа придворного театра, но современные оперы мне совершенно не нравятся и гораздо меньше дают, чем толком не поставленная, но ладно спетая опера Верди и др.

"Вертер", кстати, тоже средняя опера, очень хорош, когда там поет Образцова и прелестный голос у В. Богачева, а что еще нужно?

"Священный" треугольник чудовищ

Теперь о студиях. Видел два спектакля В. Беляковича. "Священные чудовища" на малой сцене театра имени Гоголя (в этом театре был впервые в жизни, даже не сразу нашел его) - плохо.

Гоголевские ведущие актеры Л. Долгорукова, О. Науменко, Н. Алексеев, средние профессионалы, начисто перекрыли, низвели до нелепости все гротескные приемы режиссера, привыкшего дергать своих марионеток.

Поэтому спектакль распался на две неравные части, обычный традиционный треугольник, неплохо разыгранный вышеназванными актерами, и бессмысленная суетня, колготня в перерывах между сценами.

Я понимаю, как это задумал Белякович, но он это не реализовал.

Ни глубины, ни фантасмагории

И затем "Игроки", тоже в исполнении гоголевских актеров, но уже в студии на Юго-Западе.

Старый скелет режиссуры очень прочен и неразрушим. Актеры не тянут, ни глубины, ни фантасмагории, но всего этого в избытке - в рисунке спектакля, световом, звуковом, ритмическом и т.д.

Актерам надо лишь вовремя попадать в свет, делать жесты, сгруппировываться, и спектакль идет, он очень прочно сбит (как это было с любимовскими постановками).

Если бы гоголевцы чуть поживее и ярче играли, было бы еще лучше, но и так хорошо. Впрочем, С. Реусенко, он играл Ихарева, не способен ни на что. А Н. Гаевский, Н. Алексеев, А. Андриенко могут дать больше.

Превосходен и завершен был образ Глова-старшего у А. Иванова и приятно обрадовал тоже А. Иванов (а иначе Ваня (еще один мой товарищ по команде актеров-военнослужащих в ЦАТСА Толя Иванов) в роли Глова-младшего. Всё делал четко, верно, может стать актером, не скажу великим, но нормальным.

О принципе постановки гоголевской пьесы. Это иронический гротеск из жизни жуликов. Всё мнимо, всё относительно, всё фальшиво, жизнь - театр, трагически водевильный, истины нет, правды нет, реальности нет.

Это сделано жестко, но разнообразно, нет никакого просвета, кроме призрачности всего этого мира, некоего фантастического кошмара, но мистика исполнена смеха и порождена смехом, главным положительным героем спектакля, как и надо Гоголю. Вполне правомочная трактовка.

Куда тянулся Белякович?

В. Белякович тянется к профессиональному театру, но у него лучше получается с его актерами особого типа, нерассуждающими марионетками, впрочем, не лишенными порой таланта, который Белякович нещадно эксплуатирует, не давая раскрыться, развернуться.

Ему нужны по-настоящему творческие профессионалы, а не средний, серый материал из театра Гоголя. Эти полу-мастера, умеющие кое-что, рассуждающие, но не о том, могут только дискредитировать бесспорно талантливого режиссера.

А если тот уже исчерпал себя в любительской студии и повторяется (признаки этого появились в последнее время, хотя я не могу заявить с уверенностью), то надо что-то резко поменять и не хвататься сразу за две задницы, а отказаться от одного и попробовать новое. Не выйдет - ну что ж, значит, для искусства ты кончен.

Впрочем, Белякович - прекрасный актер, и можно уйти на это поприще (Белякович, тоже, увы, Царствие ему Небесное, превосходно обошелся без моих дурацких советов, и прекрасно работал как режиссер на самых разных сценах).

Гармония Чинзано и зоны молчания

И совсем иная студия, пока без названия (театр-студия "Человек"), где актер МХАТа Р. Козак поставил пьесу Петрушевской "Чинзано".

Над постановкой витает тень Анатолия Васильева, хотя это не подражание ему, а, может быть, попытка преодолеть его влияние.

Но мне кажется, что сейчас все режиссеры, работающие на такого рода сценах с такого рода драматургией, так или иначе "обречены" на влияние метода и стиля Васильева.

Что я имею в виду? Активный пластический рисунок, музыкальность композиции, зоны молчания, и всё это в гармонии, в единстве, ради напряженного психологизма.

Примерно так же строит спектакль Козак, паузы, зоны молчания, бытовые, жизнеподобные моменты сменяются яростными, внелогическими пластическими интермедиями.

11 января 1987 года

Но Васильев творит пьесу-спектакль одновременно, вместе со Славкиным. А Петрушевская написала цельную и самостоятельную пьесу, и позиция режиссера гораздо более уязвима. Не удовлетворившись бытовой реальностью пьесы, Козак привнес много от себя.

Но вообще-то серьезный разговор об этом спектакле теперь придется отложить - подзабыл. И хорошо бы увидеть еще раз.

Вроде бы неплохим актером оказался Сергей Земцов, но пока все-таки неясен. Золотовицкий - блистательно характерный актер, а Мануков ближе к режиссерской эстетике, профессионален, но отстраненно холодноват. Попозже вернусь наверное.

(В дневнике я больше к этой теме не вернулся, зато написал большую статью, в том числе и про "Чинзано", которую пытался опубликовать в "Неделе", и уже не помню, случилась публикация или так и не состоялась)

Сцены из спектакля "Чинзано"

Мои дневники

Необязательные мемуары

Участники спектакля "Чинзано" с режиссером-постановщиком Ромой Козаком, Царствие ему Небесное.

Театры-студии в то время начали плодиться и размножаться. Некоторые из них я успел застать в зародыше и кое-что об этом написать.

Режиссерский дебют Ромы Козака, который безвременно скончался в 2010 году, был великолепен, он стал очень сильным режиссером, и это видно было уже по первой его постановке. Упоминаемый мною Сергей Земцов - мой товарищ по команде Театра Советской армии, мы его называли Зяма, актер, заслуженный артист России, сейчас он преподает в школе-студии МХАТ.

Краткие пояснения даю курсивом. И для удобства решил снабдить свои старые записи заголовками и подзаголовками.

29 декабря 1986 года

Несколько хороших музыкальных моментов

Побывал я за эти дни в Большом театре и нескольких студиях и малых сценах.

Видел оперу "Мазепа", которую поставил аж сам Бондарчук, хотя что именно он ставил, сказать трудно.

Обычная, нормальная опера, далеко не лучшая у Чайковского, есть несколько хороших музыкальных моментов, а в основном очень банальная, и даже туповатая музыка, особенно хоры, да еще неинтересная симфоническая картина Полтавского боя (на уровне крепкого ремесленника Римского-Корсакова - тут я был глубоко неправ, но что написано пером...).

"Мазепа" в Большом. Фото не того времени, но других не нашел

Долой режиссуру в опере!

Опера-то нормальная, но пели хреновато, а из режиссерских эпизодов хорошо сделана казнь Кочубея, где здорово использован принцип теневого театра.

Что касается массовок, то в их мизансценировании я никакой лишней режиссуры не заметил. Да и нужна ли режиссура в опере? У меня на этот счет очень консервативные взгляды. Главное, чтобы пели хорошо, остальное вздор.

И о каком реализме можно говорить, если каждый второй оперный герой умирает по полчаса и красиво поет при этом, а остальные стоят кругом, тоже поют и ничем не помогают умирающему.

Так что нынешняя дискуссия о ГАБТе, вспыхнувшая в прессе, нужна и верна в смысле атмосферы, духа придворного театра, но современные оперы мне совершенно не нравятся и гораздо меньше дают, чем толком не поставленная, но ладно спетая опера Верди и др.

"Вертер", кстати, тоже средняя опера, очень хорош, когда там поет Образцова и прелестный голос у В. Богачева, а что еще нужно?

"Священный" треугольник чудовищ

Теперь о студиях. Видел два спектакля В. Беляковича. "Священные чудовища" на малой сцене театра имени Гоголя (в этом театре был впервые в жизни, даже не сразу нашел его) - плохо.

Гоголевские ведущие актеры Л. Долгорукова, О. Науменко, Н. Алексеев, средние профессионалы, начисто перекрыли, низвели до нелепости все гротескные приемы режиссера, привыкшего дергать своих марионеток.

Поэтому спектакль распался на две неравные части, обычный традиционный треугольник, неплохо разыгранный вышеназванными актерами, и бессмысленная суетня, колготня в перерывах между сценами.

Я понимаю, как это задумал Белякович, но он это не реализовал.

Ни глубины, ни фантасмагории

И затем "Игроки", тоже в исполнении гоголевских актеров, но уже в студии на Юго-Западе.

Старый скелет режиссуры очень прочен и неразрушим. Актеры не тянут, ни глубины, ни фантасмагории, но всего этого в избытке - в рисунке спектакля, световом, звуковом, ритмическом и т.д.

Актерам надо лишь вовремя попадать в свет, делать жесты, сгруппировываться, и спектакль идет, он очень прочно сбит (как это было с любимовскими постановками).

Если бы гоголевцы чуть поживее и ярче играли, было бы еще лучше, но и так хорошо. Впрочем, С. Реусенко, он играл Ихарева, не способен ни на что. А Н. Гаевский, Н. Алексеев, А. Андриенко могут дать больше.

Превосходен и завершен был образ Глова-старшего у А. Иванова и приятно обрадовал тоже А. Иванов (а иначе Ваня (еще один мой товарищ по команде актеров-военнослужащих в ЦАТСА Толя Иванов) в роли Глова-младшего. Всё делал четко, верно, может стать актером, не скажу великим, но нормальным.

О принципе постановки гоголевской пьесы. Это иронический гротеск из жизни жуликов. Всё мнимо, всё относительно, всё фальшиво, жизнь - театр, трагически водевильный, истины нет, правды нет, реальности нет.

Это сделано жестко, но разнообразно, нет никакого просвета, кроме призрачности всего этого мира, некоего фантастического кошмара, но мистика исполнена смеха и порождена смехом, главным положительным героем спектакля, как и надо Гоголю. Вполне правомочная трактовка.

Куда тянулся Белякович?

В. Белякович тянется к профессиональному театру, но у него лучше получается с его актерами особого типа, нерассуждающими марионетками, впрочем, не лишенными порой таланта, который Белякович нещадно эксплуатирует, не давая раскрыться, развернуться.

Ему нужны по-настоящему творческие профессионалы, а не средний, серый материал из театра Гоголя. Эти полу-мастера, умеющие кое-что, рассуждающие, но не о том, могут только дискредитировать бесспорно талантливого режиссера.

А если тот уже исчерпал себя в любительской студии и повторяется (признаки этого появились в последнее время, хотя я не могу заявить с уверенностью), то надо что-то резко поменять и не хвататься сразу за две задницы, а отказаться от одного и попробовать новое. Не выйдет - ну что ж, значит, для искусства ты кончен.

Впрочем, Белякович - прекрасный актер, и можно уйти на это поприще (Белякович, тоже, увы, Царствие ему Небесное, превосходно обошелся без моих дурацких советов, и прекрасно работал как режиссер на самых разных сценах).

Гармония Чинзано и зоны молчания

И совсем иная студия, пока без названия (театр-студия "Человек"), где актер МХАТа Р. Козак поставил пьесу Петрушевской "Чинзано".

Над постановкой витает тень Анатолия Васильева, хотя это не подражание ему, а, может быть, попытка преодолеть его влияние.

Но мне кажется, что сейчас все режиссеры, работающие на такого рода сценах с такого рода драматургией, так или иначе "обречены" на влияние метода и стиля Васильева.

Что я имею в виду? Активный пластический рисунок, музыкальность композиции, зоны молчания, и всё это в гармонии, в единстве, ради напряженного психологизма.

Примерно так же строит спектакль Козак, паузы, зоны молчания, бытовые, жизнеподобные моменты сменяются яростными, внелогическими пластическими интермедиями.

11 января 1987 года

Но Васильев творит пьесу-спектакль одновременно, вместе со Славкиным. А Петрушевская написала цельную и самостоятельную пьесу, и позиция режиссера гораздо более уязвима. Не удовлетворившись бытовой реальностью пьесы, Козак привнес много от себя.

Но вообще-то серьезный разговор об этом спектакле теперь придется отложить - подзабыл. И хорошо бы увидеть еще раз.

Вроде бы неплохим актером оказался Сергей Земцов, но пока все-таки неясен. Золотовицкий - блистательно характерный актер, а Мануков ближе к режиссерской эстетике, профессионален, но отстраненно холодноват. Попозже вернусь наверное.

(В дневнике я больше к этой теме не вернулся, зато написал большую статью, в том числе и про "Чинзано", которую пытался опубликовать в "Неделе", и уже не помню, случилась публикация или так и не состоялась)

Сцены из спектакля "Чинзано"

Мои дневники

Необязательные мемуары