Рецензируемые научные журналы публикуют фейки

Фейки в науке: ученые идут на подлог ради идеалов и славы

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / coolfonk, Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

МОСКВА, 27 июня - РИА Новости, Альфия Еникеева. Авторов Стэнфордского тюремного эксперимента заподозрили в постановке. Это грозит отменой результатов исследования, считающегося каноническим у психологов всего мира. История науки знает немало фальсификаций. РИА Новости вспоминает самые громкие академические скандалы и разбирается, почему ученые идут на обман.

Женщины-ученые оказались честнее мужчин, показало исследование

Кроме того, выяснилось, что мужчины более склонны нарушать правила: на их долю пришлось 149 случаев жульничества (65%). При этом, чем выше статус ученого, тем выше была доля мужчин-нарушителей.

По оценкам журнала Nature, примерно треть исследователей замешаны в плагиате и фальсификации данных. Из опрошенных журналом семи тысяч ученых 33 процента признались в нарушении научной этики. Причем чем старше научный работник, тем чаще он готов пойти на искажение данных или подгонку результатов. Среди респондентов в возрасте - 38 процентов тех, кто в последние три года оказался причастен, по крайней мере, к одному такому случаю. Среди их молодых коллег - 28 процентов.

Психологический спектакль

Часто фальсификация данных связана с тем, что ученый закрывает глаза на несовершенство методики и игнорирует требования, предъявляемые к экспериментам с людьми, отмечает Nature. Например, испытуемые, если речь идет о психологическом исследовании, не должны получать четких инструкций, как действовать в той или иной ситуации, ученым нельзя вмешиваться.

В США утверждают, что Стэндфордский тюремный эксперимент был инсценировкой

Именно на этом споткнулся Филип Зимбардо, автор одного из самых известных психологических опытов ХХ века - Стэнфордского тюремного эксперимента. Он доказывал, что получившие власть люди будут доминировать над подчиненными и обращаться с ними жестоко, даже если этого не требуется.

В 1971 году исследователь отобрал 18 студентов, разделив их на две группы: охранников и заключенных. В течение двух недель испытуемые должны были имитировать тюремную жизнь. Однако уже на шестой день эксперимент пришлось прекратить: охранники стали проявлять садистские наклонности, а у одного из арестантов развился психоз.

Зимбардо утверждал, что он и его команда никаких указаний испытуемым не давали. В недавно опубликованной статье американского писателя и исследователя Бена Блюма сообщается, что это не так. Он нашел в архивах Стэнфордского университета запись беседы помощников Зимбардо с одним из "тюремщиков": ему объясняют, как надо вести себя с "заключенными". Кроме того, Блюм поговорил с несколькими участниками эксперимента, и те признались, что симулировали жестокость, а также психоз и подавленное состояние.

© AP Photo / Paul Sakuma

Ученые высказали разочарование действиями Зимбардо и поспешили изъять описание Стэнфордского тюремного эксперимента из учебников. На защиту опального психолога никто не встал.

Фальшивые стволовые клетки

Японский НИИ: STAP-клетки созданы с помощью обычных стволовых клеток

Японский научно-исследовательский институт RIKEN объявил, что скандально известные стволовые STAP-клетки, появившиеся якобы под воздействием кислоты на клетки лимфы, были созданы с использованием давно известных в науке эмбриональных стволовых клеток.

Если в случае c Зимбардо речь идет скорее о неверной интерпретации полученных результатов (частный случай распространили на всю человеческую популяцию) и игнорировании ошибок в методологии, то японский биолог Харуко Обоката подделала сами результаты.

Сотрудник Гарвардского университета (США) и научного института RIKEN (Япония) Харуко Обоката в январе 2014 года опубликовала в Nature сенсационную статью о том, что обычные клетки можно превратить в стволовые без вмешательства в их генетический код, просто подвергая воздействию кислоты. Японка утверждала, что получила стволовые клетки мыши из клеток лимфы.

Исследование было прорывным, потому что открывало перспективу создания искусственных органов и тканей с низким риском отторжения. Ведь стволовые клетки могут превращаться в любые типы клеток, из которых состоит организм.

Но уже в феврале скептики обратили внимание на несовпадения в иллюстрациях и тексте статьи. Кроме того, ученые, попытавшиеся повторить эксперимент Обокаты, потерпели неудачу.

© AFP 2019 / Jiji Press

Весной исследовательница призналась в подделке некоторых данных, но продолжала настаивать, что получала стволовые клетки по своему методу более двухсот раз. Её попросили повторить эксперимент в лаборатории под круглосуточным видеонаблюдением. Обоката 48 раз пыталась создать стволовые клетки безуспешно.*

Её уволили из института, статью отозвали из Nature. Один из соавторов работы - Есики Сасаи, руководивший лабораторией, где проводились описанные в статье эксперименты, - покончил с собой.

Клоны, которых не существовало

От Долли к копии человека: неизбежная атака клонов

Южнокорейский биолог Хван Ву Сук (Hwang Woo Suk) прославился как ученый, впервые в мире клонировавший человеческие стволовые клетки и собаку, традиционно трудный объект для копирования.

В статьях, опубликованных в Science и Nature, он утверждал, что создал культуру эмбриональных стволовых клеток (в подобных опытах получают не отдельные клетки, а целые клеточные поколения - линии) из клеток взрослых людей. Кроме того, на одиннадцать клеточных линий он истратил всего 185 яйцеклеток. Это совсем немного. Для сравнения - на клонирование овечки Долли ушло 236 яйцеклеток.

Некоторые ученые отказывались сотрудничать с Хван Ву Суком, указывая на нарушения, допущенные им при получении яйцеклеток. Сеульский университет, где биолог работал, инициировал независимую проверку всех его исследований.

© AFP 2019 / Jung Yeon-Je

В итоге, помимо этических нарушений в приобретении яйцеклеток (их давали студентки и сотрудницы университета), выяснилось, что все результаты, кроме клонирования собаки, сфальсифицированы. Из одиннадцати клеточных линий в девяти ДНК была идентичной, то есть они - потомки одной клетки.

Science опубликовал опровержение. На родине ученого приговорили к двум годам условно за растрату государственных средств и запретили заниматься исследованиями стволовых клеток.

Выдуманные эксперименты

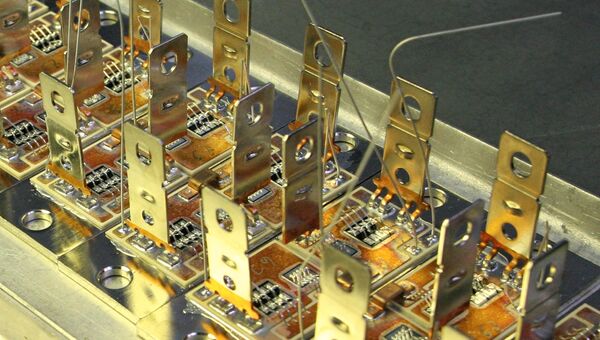

Ученые поняли, как управлять свойствами электроники будущего

Немецкий физик Хендрик Шен, специалист по микроэлектронике, просто выдумывал эксперименты, а потом описывал результаты опытов в соответствии со своими предположениями. Эта стратегия отлично работала много лет, и ученого даже считали кандидатом на Нобелевскую премию.

За три года (с 1998-го по 2001-й) Шен продемонстрировал в органических материалах чуть ли не все электронные феномены, необходимые индустрии высоких технологий, - от сверхпроводимости до одномолекулярного транзистора. Каждые восемь дней выходила новая публикация.

Другим ученым никак не удавалось воспроизвести его эксперименты. А в 2002-м выяснилось, что в нескольких его работах использовалась одна и та же диаграмма, но с разными подписями. В лаборатории Bell Labs (США), где работал Шен, начали внутреннее расследование. Выводы оказались неутешительными: все опыты Шен проводил один, лабораторных записей не вел, а образцы материалов уничтожал.

Научные работы физика признали сфальсифицированными. Его уволили и лишили докторской степени.

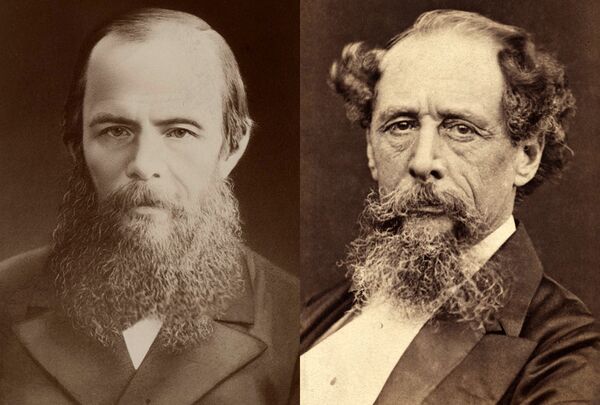

Познакомил Достоевского и Диккенса

Один из самых громких научных скандалов случился в литературоведении. Британский исследователь Арнольд Харви на протяжении 35 лет писал научные статьи под различными псевдонимами (известно, по крайней мере, семь его альтер эго), цитировал сам себя и выдумывал исторические факты.

В частности, в 2002 году он описал встречу Диккенса и Достоевского, когда английский писатель якобы пожаловался русскому коллеге на психическое нездоровье: "Во мне уживаются две личности". На что Достоевский ответил: "Только две?" - и подмигнул.

© Public Domain

Эта псевдовстреча, о которой потом упоминали все диккенсоведы, положила начало целой череде разоблачений. Американский славист из Калифорнийского университета в Беркли Эрик Нейман усомнился в достоверности приведенных сведений и попытался найти автора публикации, где впервые упоминалось о разговоре знаменитых писателей.

Стефани Харви, написавшая ту статью, ссылалась на "Ведомости Академии наук Казахской ССР", но этого журнала найти не удалось. Зато исследовательницу активно цитировали и даже критиковали другие ученые, следов существования которых Нейман тоже не обнаружил. После почти детективного расследования выяснилось: все это псевдонимы Арнольда Харви.

Уволить его за нарушение научной этики было нельзя, он к тому времени нигде не работал. Сам историк доволен тем, сколько шума наделала его мистификация. В одном из интервью он сказал, что хотел продемонстрировать предвзятость редакторов научных журналов, которые несколько лет отказывались публиковать работы, подписанные его реальным именем.

РИА Новости

Мораль: ссылки на мнение учёных о полётах на Луну и публикации научных журналов не являются гарантией их научности.

Надеюсь, даже непонятливым это теперь понятно.

*«Весной исследовательница призналась в подделке некоторых данных, но продолжала настаивать, что получала стволовые клетки по своему методу более двухсот раз. Её попросили повторить эксперимент в лаборатории под круглосуточным видеонаблюдением. Обоката 48 раз пыталась создать стволовые клетки безуспешно.»

Вот так - под круглосуточным объективным наблюдением независимых арбитров американцы и должны были летать на Луну.

Вот тогда бы весь мир и увидел, что они летают вместо Луны в Голливуд.

Этот блог целиком посвящён анализу американской фальсификации полётов на Луну: Лунная афера: Хьюстон, у вас проблемы!

Чтобы сразу видеть мои свежие посты в своей ленте, пожалуйста, добавляйте мой блог в друзья и подписывайтесь на обновления.