Река по имени Лена. Часть 14: Ленская труба и начало Дельты

Я не раз называл Лену красивейшей рекой планеты, но из 4400 километров её течения как бы не половину всех красот вмещают последние двести: от показанного в прошлой части села Кюсюр через грозную Ленскую трубу к острову Столб, за который словно крепится вторая по величине в мире дельта. Якутск находится на широте Петрозаводска, Кюсюр и Тикси - на широте Хаммерфеста, ну а эти места - на широте ничего: в привычном западному жителю мире так далеко на севере есть лишь холодный океан. Здесь - столбы и пески, ущелья и пропасти, байджарахи и отуряхи, тундра и тайга... а ещё - туманы и бури, подарившие нам страшную красоту в Ленской трубе, но не пустившие наш белоснежный "Михаил Светлов" в Тикси.

От самого устья Алдана параллельно нашему курсу тянется Верхоянский хребет, в сотне километров от правого берега разделяющий Лену и Яну. Ещё - Евразию и Северную Америку, а точнее Евразийскую и Северо-Американскую тектонические плиты, на стыке которых он и возник. И "хребет" - слово относительное, точнее было бы сказать Верхоянские горы: длиной (1200км) эта система превосходит Кавказ, а высотой (2283м, гора Орулган в середине) сравнима с горами Норвегии. Далёкие синие горы можно увидеть с обрывов правого берега, и лишь дважды они подходят к воде - лесистым Усть-Вилюйским хребтом у Сорока островов и мрачными голыми куполами Хараулахского хребта (1429м) за Кюсюром.

2.

Фантастически красивыми закатными видами этих гор я завершал прошлую часть, но вечер перестаёт быть томным, когда с левого берега подходит невысокий скалистый кряж Чекановского. Теперь недолго вылететь в трубу:

3.

Я слышал прежде о Иерихонской трубе. Видел своими глазами Экибастузскую трубу. А впереди у нас Ленская труба - как Ленские щёки в верховьях и Ленские столбы в среднем течении, это самое зрелищное место низовий великой реки.

4.

На кадре выше обратите внимание на "ватерлинию" - кромка берега тут несовместима с высокоорганизованной жизнью, так как по весне на неё обрушивается, как селевой поток, ледоходы, а следом подобно цунами бьёт паводок. Если просто открыть список крупнейших рек Земли по расходу воды, в нём Лена со своими 16,5 тыс. м³/с едва замыкает десятку. Но статистику портит сезонность: хотя подлёдное течение Лены вдвое мощнее Днепра, всё же среднегодовой расход воды здесь - показатель не более актуальный, чем средняя температура по больнице. Если же сравнивать реки мира по самым многоводным месяцам, то явно больше Лены с её летними 40-60 тыс. м³/с только Амазонка, а сравнимы - зимняя Конго и летний Енисей. Вот только река с женскими именем ещё и не отличается постоянством характера: её режим подчинён своим циклам, и например в 1980-х Лена превосходила Енисей и в среднем за год (24 тыс. м³/с), и в июне (более 104 тыс. м³/с). Что это значит на практике? Ниже устья Алдана ширины Лены держится на уровне 3-5 километров, на отдельных плёсах она без всяких водохранилищ разливается до 8-10 километров, а с островами да протоками между крайних берегов бывает и более 30 километров. Глубины Лены тоже порядочны - 10-20 метров. И вот вся эта колоссальная масса воды втискивается в относительно (1,6км) узкую щель межд Хараулахским хребтом и кряжем Чекановского, а если навстречу дует ветер Арктики, Чекуровские щёки (другое название этого ущелья) становятся ещё и аэродинамической трубой. В общем, волнение под нашей гигантской плоскодонкой нарастало, а впереди определённо намечалась ПОЛНАЯ ТРУБА!

5.

Вот так это выглядит вблизи:

6.

А так - в динамике:

На Солнечной палубе ветер натурально сбивал с ног и угрожающе подтаскивал к борту тяжёлые кресла. Я не помню особого шума, но сказать друг другу что-то удавалось только криком в ухо - иначе слова улетали за корму. Над волнами носилась мелкая водяная пыль, порой образуя позёмку и даже какое-то подобие "пыльных дьяволов", то и дело, с косыми саблями радуг, кидавшихся наперерез теплоходу.

7.

Но мы терпели - ведь разве можно любоваться такой феерией через стекло?!

8.

С правого берега Верхоянские горы, уже не Хараулах, а следующий хребет Туора-Сис, стоят 400-метровой стеной, которую венчают зубцы и турели:

9.

Где-то и разрушенные замки:

10.

Или хотя бы просто башни горных князей:

11.

Над всем этим вонзается в низкую тучу голец Куорат-Хаята (586м):

12.

Впрочем, ещё до него хорошенько вглядитесь в скалистые цирки:

13.

На одном из них, с той стороны, что обращена вниз по течению, с 1963 года лежит своеобразная достопримечательность Чекуровских щёк - Упавший Самолёт. Слышал, что Ан-2 летел над ущельем в тумане, и когда пилоты поняли, что впереди склон горы и облететь его не удастся, они как бы плашмя влепили кукурузника в осыпь. Люди остались живы, и через пару дней их сняли со скалы спасатели, а груда обломков так и лежит вот уже как полвека с лишним, и с первого взгляда да издали в ней нелегко опознать самолёт:

14.

Бурный участок совсем короткий, но нам казалось, что теплоход пересекал его вечность. Кажется, это тот самый миг между прошлым и будущим, по силе впечатлений достойный целого дня пути где-то на других участках Лены. Ветер пробрал нас до костей, Наташу чуть не зашибло сорванным с капитанского мостика тюком, а мачты с флагами гнулись, как тонкие деревца. Однако в какой-то момент я заметил, что с волн пропала позёмка, а дальше вода стала понемногу разглаживаться:

15.

Ну а расслабиться и понять, что самолёт вы проглядели (я заснял его лишь на обратном пути, когда директор круиза Лариса Сергеевна мне пальцем его показала) можно, когда на левом берегу поравняетесь с Чекуровкой. То ли де-факто, то ли де-юре это ещё более последнее село на Лене, чем Кюсюр. И да, тут именно что взаимоисключающие параграфы: Чекуровка официально населённый пункт, опять же официально в ней прописан 0 жителей, но неофициально люди тут вполне себе живут по крайней мере летом, а может быть и круглый год. Со своей россыпью мелких домиков и лодочных гаражей она больше похожа на дачи, куда жители Кюсюра и Тикси ездят с удочками и сетями копать текущий мимо огород:

16.

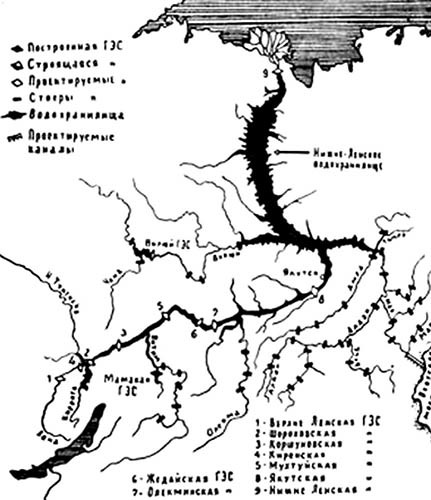

И не по себе становится от мысли, что все этих красот мы сейчас могли бы не видеть. Лена - последняя среди крупнейших России, не тронутая советским гидростроем, перекрывшим даже такие эталоны глуши и удалённости, как Колыма и Вилюй. За то, что этого не случилось, надо благодарить, наверное, каких-нибудь якутских айыы (божеств) - в 1972 году был впервые представлен проект крупнейшего в мире Ленского каскада ГЭС. Первым его звеном, сделав энергообильную Иркутскую область ещё обильнее, должен был стать старинный Киренск, который бы превратился в городок энергетиков с парой плотин - Киренской ГЭС (570 МВт) на Лене и Шороховской ГЭС (750 МВт) на Киренге. Альтернативой им могли бы стать Верхне-Ленская ГЭС близ Усть-Кута и Коршуновская ГЭС в Ленских щёках. В среднем течение вариативно рассматривались проекты (каждая примерно с Братскую, Усть-Илимскую или Богучанскую плотины) Мухтуйской ГЭС около Лёнска, Жедайской ГЭС в районе села Чапаево, Олёкминской ГЭС (которая бы превратила ещё один старинный городок в посёлок энергетиков) и даже Якутской ГЭС на Табагинском мысе - она решила бы проблему Ленского моста, а Ленские стобы торчали бы из волн её водохранилища. Всё это, впрочем, было лишь приложение к главной в каскаде Нижне-Ленской ГЭС, которая и должна была перекрыть Трубу, похоронив Чекуровку под краешком своей колоссальной (2300м длиной, 118м высотой) бетонной плотины. По своей мощи (20 ГВт) она была бы на тот момент с большим отрывом крупнейшей электростанцией мира, а воплотить подобное в реале пока сумели лишь в 2003-13 годах китайцы со своей ГЭС "Санься" (22,5 ГВт). Они перекрыли Янцзы, третью по величине реку мира, по среднегодовому расходу воды почти вдвое превосходящую Лену. Да и название Санься не зря переводится как Три Ущелья: хотя ГЭС затопила немало красот и уничтожила целый вид крупнейших в мире пресноводных рыб псефуров (китайских веслоносов), само по себе её водохранилище лишь где-то в 3-й десятке. Совсем иное дело - Нижне-Ленское море, которому это слово вполне подходит! Искусственное озеро разлилось бы на 60 тыс. км², что вдвое больше Байкала, в полтора раза больше Азовского моря и в 6 раз больше крупнейшего в мире водохранилища Вольта в Африке. Ещё поразительнее кажется объём - 1900 км³, что в 11 раз больше полноводнейшего в мире водохранилища Кариба в той же Африке, в 6 (!) раз больше Азовского моря и на 1/5 - чем Иссык-Куль. Подпёртая вода дошла бы до Вилюйска, Хандыги и Яутска, превратив последний по образцу бразильского Манауса в морской порт....

...но вот на этом месте проектирование и споткнулось. Красот гидростроевцы не щадили, невыполнимых задач не видели, а вот с целесообразностью начались проблемы. Если на 5-километровом просторе Лены гуляет белые барашки, на 70-километровом вздымались бы короткие волны высотой до 4 метров. Но самое худшее - ГЭС бы собирала на себя весь ледоход, за ней рос бы самый настоящий ледовый панцирь десятки метров толщиной и десятки километров длиной, который бы ещё сильнее выхолаживал север и сокращал навигацию как минимум на 25 дней. Более того, всё это время относительно тёплая талая вода не поступала бы в море Лаптевых, а значит и на нём затянулась бы Великая Сибирская полынья, и льды стояли бы до конца лета, а там как бы новый ледниковый период не запустить... В итоге проект ушёл куда-то в область мифологии, а вот таким естественное русло осталось бы чуть ниже ГЭС:

17.

Мрачные виды со свинцовыми тучами и относительно тихой водой я снял уже на обратном пути:

18.

Вдоль правого берега тянется Туора-Сис, чей отвесный фасад над рекой сменился сопками поодаль:

19.

А демиург Юрюнг-тойон вновь отложил кисть и стал творить мир штампом:

20.

Не, ну правда - зачем столько пространства, которое почти не видят людские глаза, делать разным?

21.

И пожалуй, именно цепочки повторяющих скал над бескрайней водой для меня теперь первая ассоциация Лены:

22.

Чекуровка стоит где-то на широте мыса Нордкап, а значит все последующие широты нашего пути можно сравнить в Европейской лишь с полярными островами. Кроме Вайгача - тот уже весь, включая так и не достигнутый мной в своё время север, остался южнее.

23.

Ленская труба принесла нас в самую настоящую, бескомпромиссную Арктику, где склоны гор похожи на рудничные отвалы:

24.

Мрачная, суровая, но невообразимая красота:

25.

26.

26а.

Вот целый склон без единого живого пятнышка:

27.

Однако проблема тут даже не в климате, а в уклонах - на сыпучих откосах просто не образуется почва. Ровные места вполне зелены и привлекательны:

28.

В обзоре Якутии я писал про аласы, тукуланы, булгунняхи и кисиляхи, а вот ещё одна якутская форма рельефа - отуряхи. Иначе "травяные реки" - полоски сочной растительности на принесённой талыми водами почве:

29.

Ну а кисиляхи - это лишь во вторую очередь Столбы, а в первую - такие вот скалы в преддверии Арктики:

30.

Описывая здешние пейзажи, я не раз вспоминал слово "мрачный". Наверное, подсознательно оно означает "непригодный для жизни человека"... и всё-таки жизнь здесь есть. У берегов тут и там попадаются одинокие домики, а под ними - лодки и народ. И что же манит людей в эти гиблые пади? Конечно, одно - рыба!

31.

В низовьях Лены основное место промысла - так называемые пески, ровные отмели левого берега, полого уходящие под воду. Ключевое слово - ровные: без ям, в которых может скапливаться топляк, без валунов, вообще без всего, препятствующего ходу невода. Рыболовными песками люди низовий пользовались испокон веков, и большинство из них имеют даже свои названия. Так, с Чекуровки вниз по течению ходили на левобережные пески Елена, Тюшиха, Чира, Надзиратель, Ляпунов, Василий и Нюнка-Серай - и вряд ли кто вспомнит теперь, чьи судьбы легли в основу этих названий. У песков и сидят рыбаки в ожидании хода нельмы:

32.

И таки да, в распадках на кадре выше - снег, к концу июля не успевший растаять на обращённом на север склоне. Первые снежники появляются сразу после Ленской трубы, а за 71-й параллелью становятся привычной деталью пейзажа:

33.

И надо сказать, на тех же широтах в Европейской части или Западной Сибири немало мест, где деревьев не то что нет, а сама мысль о них невозможна. Здесь же лишь на широте Карских ворот тундра вступает в права:

34.

Кряж Чекановского уходит за горизонт - дальше за левым бортом лишь бескрайние просторы:

35.

...Вернее, те кадры я снимал с правого борта - как уже говорилось, на обратном пути. А вниз по течению, вымотанные ветром как борьбой, мы свалились спать в каюте. Глубокой ночью я проснулся от того, что теплоход стоит, и выйдя на палубу, увидел трап, сброшенный к моторной лодке. На заднем плане - обитаемый (в промысловое время) остров Тит-Ары, с которого мы забирали (в особых случаях так делают и круизные суда) пассажира. Людей внизу мы ещё увидим в следующей части:

36.

Напротив Тит-Аров - совсем уж сюрреалистические скалы, вновь наводящие на мысль о том, что у демиурга был фотошоп:

37.

Впереди манило полуночное Солнце:

38.

До острова Столб и конца единого русла - менее 50 километров. Идём вдоль хмурых берегов Усть-Ленского заповедника:

39.

Где скрываются скалы Таба-Бастах (Оленья голова), которые называют ещё Нижне-Ленскими столбами:

40.

Их, впрочем, я заснял лишь на обратном пути, поэтому не уверен, расположены они до или после того, что на следующих кадрах. В путеводителях сказано, что от Таба-Бастаха до острова Столб 13 километров:

41.

Мы же двигались к полуночному солнцу и считали, сколько видели морей и предвкушали прибытие в Тикси. Вместе с тем - сожалели о том, что будем там лишь несколько часов: а как же Новосибирские острова, дельта Лены, гидростоп на сухогрузах вдоль полярных берегов?! И в это время путь нам преградил туман, словно переливавшийся ещё одной рекой через сопки. Судно вошло в его полосу, и мы оказались в серой мгле, сквозь которую едва просматривался берег. Ещё через часок такого хода "Михаил Светлов" остановился, и в панорамном салоне задрожали пол и стёкла от грохота якорной цепи. К пассажирам-полуночникам спустилась растерянная Лариса Сергеевна с известием, что прогноз погоды не утешителен и прибытие в Тикси под вопросом. Я вспомнил, как ещё на траверзе Якутска нас предупреждали, что до Тикси "Михаил Светлов" не доходит стабильно раз в 8 лет.

42.

Между тем, на Maps.me расстояние до острова Столб нарастало: глубина здесь превышает 30 метров, якорь просто не достал до дна, а встречный ветер понемногу сталкивал громоздкий теплоход против течения. Мы ушли в каюту, и сквозь сон я снова слышал урчание двигателя. Утром за окном был всё тот же туман, но по тишине в машинном отделении и форме волн за бортом я понимал, что мы опять стоим. А потом вдруг увидел в тумане силуэт острова Столб:

43.

Внешне это скорее пирамида, но казаки, впервые увидевшие его без малого 400 лет назад, таких слов не знали. Василий Прончищев, впервые нанёсший на карту эти места в 1734-м, пирамиду от столба отличить всё же мог бы. С воды Столб кажется гигантским, словно Пирамида Болла, но на самом деле это аналог скорее египетских пирамид - 114 метров над Леной и 541 метр в ширину по основанию. Туман лишил нас главной эффекта острова Столб - возникая в ясную погоду далеко впереди по курсу, он несколько часов словно парит над водой, пока его основание не покажется из-за горизонта. Но ближе к полудню туман отступил, и мы отчётливо увидели обрывистый "фасад" острова, о который разбивается Лена:

44.

Разбивается почти что в прямом смысле слова - хотя первые протоки ответвляются на запад ещё у Тит-Аров, здесь великая река заканчивается как единое русло. Дальше лежит колоссальная (вот идеальное слово для описания чего-либо в низовьях!) Дельта Лены - раскинувшись на 46 тыс. км² (примерно с Московскую область!), то есть на 300км вдоль берега и 150 вглубь моря Лаптевых, она с большим отрывом крупнейшая в России (в 2,5 раза больше дельты Волги) и 2-3-я в мире: явно обширнее дельта лишь у Ганга (вмещающая целый Бангладеш), да может ещё у Амазонки и Миссисипи, где дельты просто не имеют явных границ. Сколько островов в Ленской дельте - вряд ли можно посчитать, но явно - тысячи и тысячи, и по островам тем бродят овцебыки, завезённые в 1996 году из Канады да гнездятся бесчисленные птицы. Среди которых - редкая, почти мифическая розовая чайка, зимой улетающая на плавучие льды. Она вполне реальная, вот только не очень-то розовая, и я вижу в ней такой полярный подвид Синей птицы.

45.

И очень жаль, что у "Михаила Светлова" не предусмотрена остановка на острове Столб - у подножья есть кромка пляжа, вот только пришвартовать тысячетонную махину не к чему, а если нагрянет шторм - есть немалый риск быть выброшенным на мель. Да и наверх не каждый влезет. Там, наверху - геодезический знак, памятный камень Фёдора Матисена (друг Колчака, в 1919-1920 годах проводивший гидрографические изыскания на тихом севере воюющей Белой России) и, конечно же, гурии, как называют в Арктике пирамидки из плоских камней. Суеверные якуты говорят об этом острове разное - может тут могила могущественного шамана, может - его дочери, а может просто обитель духа то ли Лены-реки, то ли студёного моря. Как бы то ни было, в якутских поверьях у Столба надо что-то оставить - если нет возможности положить наверху, то хоть выбросить за борт. Мы не знали про этот обычай, и вот же совпадение - забыли кое-что в каюте. Ну а я бы влез на Столб потому, что лишь оттуда можно оценить во всей красе пространство Дельты:

45а.

С уровня воды Дельта выглядит так, и на западе за её плоскими островами виднеется обрывистый бугор - мне хочется верить, что это остров Америка-Хая. Америка в данном случае - не якутское слово (прежде остров назывался Кюегель-Хая), а конкретные США: по-русски название значило бы Американская горка, даром что покоился на ней целый Джордж Вашингтон. Само собой, Джордж Вашингтон Де-Лонг - сын франко-американских гугенотов из Нью-Йорка, с детства мечтавший о море, но попавший туда лишь после Гражданской войны, прервавшей данную ему в семье карьеру адвоката. К тому времени американский фронтир докатился до Тихого океана, но сам дух бесконечной экспансии, покорения новых суровых земель, по-прежнему витал над горами и прериями. О мировой гегемонии тогда ещё вряд ли кто-нибудь думал, есть же в конце концов Англия Владычица Морей, но янки было хлебом не корми, а дай покорить что-нибудь неизведанное. В американском обществе жил огромный интерес к Северному полюсу, подогреваемый медиамагнатом Джеймсом Гордоном Беннетом. Он-то и приметил молодого капитана судна "Джуниата", который в поисках пропавшей экспедиции Чарльза Холла избороздил вдоль и поперёк море Баффина и достиг гренландского мыса Йорк на его дальнем краю. Дальше оставалось лишь найти для красивой истории повод, и повод этот дал в 1878 году швед Адольф Эрик Норденшельд, вознамерившийся первым из людей пройти весь Северный Морской путь за одну навигацию. Управился за две: у берегов Чукотки его барк "Вега" вмёрз в лёд, и хотя этот викинг нашего времени был к такому готов, почта на севере работала достаточно медленно, чтобы его экспедицию объявили пропавшей. А у Беннета с Де-Лонгом было всё готово: 8 июля 1879 года переделанный из канонерской лодки "Пандора" барк "Жанетта" с 24 тоннами пеммикана, 4 тоннами солёного мяса, 12 бочками смеси кумыса и лайма, таким же количеством пива "Будвайзер", опреснителем морской воды, двумя гарпунными пушками, 10 винтовками и 20 тысячами патронов, 100 тоннами угля и 32 людьми на борту отбыл из Сан-Франциско.

46.

Сенсации не случилось: Де-Лонг разминулся с оттаявшим Норденшельдом, идя на север вдоль Аляски, когда тот шёл вдоль Курил на юг. Новой целью экспедиции стали остров Врангеля и по возможности выход на северный полюс... но на Аляске Де-Лонга подвели с углём и собаками: и то, и другое оказалось бросовым. 4 сентября близ острова Геральд в Чукотском море "Жанетту" подхватили плавучие льды, в плену которых судно дрейфовало 21 месяц. В основном - 500-километровыми кругами, и даже в этом дрейфе команда открыла дальнюю часть Новосибирских островов, ныне известную как архипелаг Де-Лонга. Где-то около них 12 июня 1881 года "Жаннета" была окончательно раздавлена льдами и пошла ко дну. Не в пример такой похожей своим союзом медиамагната и романтика экспедиции Георгия Седова (см. Новоазовск) грамотный подбор припасов позволил американцам выдержать дрейф, однако без судна их положение стало критическим. Тем более когда собаки в упряжке показали себя так, что их осталось только пристрелить на шкуры и мясо. 17 июня Де-Лонг начал пеший ледовый поход, и 9 дней спустя таки достиг твёрдой суши - теперь это остров Беннета. Передохнув 10 дней, американцы пересели в 3 лодки и продолжили путь к материку, но 12 сентября почти у берега их разметало бурей. Море Лаптевых забрало 8 человек во главе с первым помощником Чарльзом Чиппом. С ещё одной лодкой, которой командовал старший механик Джордж Мелвилл, Де-Лонг потерял связь. Он высадился в середине сентября на Кубе - так называется один из самых северных островов Ленской дельты. То ли потеряв в шторме, то ли исчерпав запасы провианта, американцы продолжили прорываться на юг, но с октября один за другим умирали от голода и усталости. Двое матросов ушли вперёд за подмогой, и 9 октября добрались в Булун - тогдашнюю столицу низовий, ныне опустевшее старинное село напротив Кюсюра. 2 ноября туда же вышел в полном составе отряд Мелвилла, а в декабре американцев уже встречали в Якутске. 10 человек отбыли на родину, но трое во главе с Мелвиллом видели целью узнать судьбу капитана. Поиски продолжались всю зиму: часть погибших и некоторые записи, спрятанные под гурием, Мелвилл нашёл ещё в ноябре до отъезда в Якутск, а останки Де-Лонга и 5 моряков удалось обнаружить лишь 23 марта 1882 года на острове Барон-Белькёё в 17 километрах от Столба по Трофимовской протоке. Похоронив товарищей на приметном бугре, Мелвилл отбыл на родину, откуда в 1884 приехала экспедиция забирать останки. Стелу на Американском утёсе, в постсоветское время дополненную металлическим крестом, поставили в 1976 году "комсомольцы и молодёжь посёлка Тикси". Левее Америка-Хая виднеется нечто, похожее на вахтовый посёлок "Газпрома" - но на самом деле это российско-германская биостанция на Самойловском острове. Она одна из самых современных в Арктике, и дело тут даже в немцах: в нынешнем виде работавшую с 1998 года станцию построили в 2010-13 годах после того, как Усть-Ленский заповедник почтил визитом Сам.

47.

За островом Столб расходятся три дороги протоки: на запад - Оленёкская (ведёт в залив, за которым дельта Оленька), на север - Трофимовская и Туматская, а на юго-восток, вдоль скал коренного берега - Быковская. Тикси на её конце стоит даже чуть южнее Кюсюра, а остров Столб на широте 72°23' (севернее городка Белушья Губа на Новой Земле, но южнее разделяющего два её острова Маточкина Шара) так и остаётся крайней точкой круиза. И вот мы час за часом висели в этой крайней точке, а Лариса то и дело поднималась в ходовую рубку, принося от капитана то положительный, то отрицательный прогноз. Наконец, сказав волшебные слова "под мою ответственность!" капитан повёл "Михаила Светлова" вперёд:

48.

Из-за сопки Крест-Хая (кадр выше) напротив острова Столб показалась ещё одна полярная станция:

49.

Основанная в 1951 году для наблюдений за погодой и водой, она имеет множество имён - "Столб", "Хабарово", "Сокол". Последнее - по сопке с кадра выше, ну а когда в 1985 году был учреждён Усть-Ленский заповедник, это название распространилось на его самый южный участок, другой стороной выходящий на скалы у Тит-Ары.

50.

С крыльца нас разглядывал в бинокль полярник, и в глазах его отчётливо читалось "куда попёрлись в такую погоду на своей плоскодонке?"

51.

Но в Тикси нас вела не только программа "Ленатурфлота" (в круиз которого мы попали сюда благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха), но и два пассажира, подобранных по делам рабочим да груз подарков для тиксинской школы.

52.

Слева от нас стоял непроглядный туман, справа тянулся Край Земли. Вот так он здесь выглядит - то тёмные скалы и мощные серые снежники:

53.

То луга в густых белых цветах:

54.

Как вскоре стало ясно, "Светлова" вёл маленький юркий путейский катер, показавшийся то перед носом, то за кормой:

55.

Пейзаж Быковской протоки достаточно однообразен, и устав мёрзнуть, я ушёл в каюту досыпать. В какой-то момент двигатель ненадолго смолк, а когда завёлся - я понял, что "Михаил Светлов" поворачивает. Вскоре пришла моя спутница, и после её слов "Плохие новости!" я уже понимал, что она сообщит. Капитан получил новый прогноз и понял, что до Тикси мы может ещё и дойдём, а вот обратно не выберемся в приемлемые для пассажиров с их авиабилетами и отпусками сроки. До "нулевого километра" Лены, речного причала Неелово (отделённого Быковским полуостровом от открытой в море Лаптевых бухты Тикси) мы не дошли порядка 70 километров.

56.

Вы можете прочесть о Тикси, например, вот здесь. И как ни странно, жалеть об этой неудаче, случающейся у "Ленатурфлот" с вероятностью 2% (8 лет - это 40 круизов) я начал лишь потом, а тогда даже вздохнул облегчённо. Ну правда - где Тикси, а где круиз? Вот спуститься от Колымского тракта на барже в Чокурдах или Черский, там две недели ждать сухогруз с пересадкой в Нижнеянске и высадиться в Тикси просоленым, промёрзшим и своим - совсем другое дело! Своих-то, конечно же, северные люди приютят, а дальше можно ходить день за днём в контору Усть-Ленского заповедника, подружиться в ней со всеми и все книги прочесть, чтобы наконец попасть с оказией на какую-нибудь далёкую биостанцию. Ещё лучше - изыскать способ добраться на Новосибирские острова, а там, глядишь, быть может, и земля Санникова покажется из тумана...

57.

Пока же вернёмся немного назад - на остров Тит-Ары, который "Ленатурфлот" не зря ставит последним пунктом культурной программы!

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майя.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Черкех и окрестности.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена.

Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".

Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".

Якутск - Жиганск. Сорок островов.

Жиганск.

Жиганск - Кюсюр.

Кюсюр и Хараулахский хребет.

Ленская труба - остров Столб.

Остров Тит-Ары.

Амуро-Якутская магистраль.

Нижний Бестях - Томмот.

Алдан - Могот.

Нерюнгри.